「昇進したくないけど評価はしてほしい」—このギャップに悩む人事担当者必見。キャリア自律が進む現代において、若手社員が組織に意味を見出すプロセスを支援するには「対話の質」が決め手となります。本稿では、若手の本音を引き出す「細かいフィードバック」の実践法と、日常の小さな関わりが生み出す大きな効果について解説します。職場での何気ない言葉が、若手のキャリア観と組織貢献への意欲を育みます。

目次

「若手社員が『リーダーは目指していない』と言いながら、同時に『自分の努力を見てくれない』と不満を漏らしています。どう接すればいいのでしょうか…」

これは、最近の人事担当者やマネージャーからよく聞かれる悩みです。

昨今の若手社員の多くは、キャリアへの不安と組織への期待が入り混じった複雑な心境を抱えています。

彼らは自分の存在価値を認めてほしいと願う一方で、明確な役割や責任への「期待」には警戒感を示します。

この一見矛盾する態度の裏には、キャリア観の多様化と組織内での自己実現を両立させたいという現代特有の葛藤があります。

本コラムでは、若手社員と組織の関係性を育む「対話」の重要性と、実践的なアプローチについて考察します。

多くの管理職世代は、「入社→一人前→リーダー→管理職」という直線的なキャリアパスを歩んできました。

そのため無意識のうちに、自分の部下も同じ道を進むべきだという「前提」を持ってしまいがちです。

「君は将来、このチームを率いる立場になるんだから…」

「3年後にはリーダーとして○○の仕事を任せたいと思ってるよ」

こうした言葉は、上司の期待を表現しているつもりでも、若手社員にとっては「勝手に将来を決められた」「自分の意思が尊重されていない」と感じる原因になります。

一方、若手社員の側にも「誤解」があります。特に目立つのが「自分のキャリアは自分一人で完結すべき」という思い込みです。彼らの多くは以下のような心理を抱えています。

- 「周囲に迷惑をかけたくない」

- 「自分のことは自分で決めたい」

- 「失敗して批判されるのが怖い」

この心理が強すぎると、組織に属しながらも「なぜ自分がここにいるのか」という存在意義を見失い、孤立感を深めることになります。

その状況は、自分の価値を見出すために、周囲からの承認やフィードバックを求める行動にも繋がり、「上司が評価してくれない。」「認めてくれない。」と言った発言につながっていきます。

この状況を打破するには、上司と若手の間の「対話の質」を高めることが不可欠です。

単なる情報交換や指示ではなく、互いの本音や価値観を共有できる対話の場が必要なのです。

現代のキャリアは、もはや一本道ではありません。「プロティアンキャリア」という概念が示すように、自分自身の価値観や環境変化に合わせて柔軟に形を変える「変幻自在」のキャリアが主流になりつつあります。

- プレイヤーとマネージャーを行き来する

- 専門性を深めつつ、新たな領域に挑戦する

- オペレーションとクリエイションを組み合わせる

こうした多様なキャリアパスが認められる時代において、「キャリア自律」とは何でしょうか。

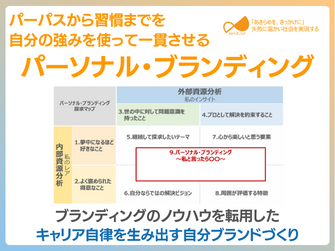

それは単に「自分で決める」ということではなく、「自分のリソース(強み・弱み・価値観)を理解し、意思を持って選ぶ力」と言えます。

しかし重要なのは、この「自律」は「孤立」とイコールではないということです。

真のキャリア自律は、組織との対話を通じて互いの期待や価値を擦り合わせながら実現していくものなのです。

今の時代に必要なのは、単に「役職者○人」という数合わせではなく、「○○を成し遂げるための人物像」を若手と共有することです。

そのために上司に求められるのは、自らの「人材ビジョン」を明確に言語化する能力です。

例えば、こんな問いかけをしてみてはいかがでしょうか。

「私たちのチームが3年後に○○という課題に取り組むとき、どんな人材が必要だと思う?」

「あなたの強みを活かして、どんなチームづくりに貢献できそう?」

こうした対話を通じて、若手社員は「自分がなぜ必要とされているのか」「どんな貢献ができるのか」を自ら考えるきっかけを得ることができます。

若手社員が組織での自分の価値や存在意義を見出すために最も効果的なのが、日常的な「細かいフィードバック」です。

「今日のミーティングでの発言、的確だったよ」

「あのデータ分析の視点、新しい気づきがあった」

「困っている同僚をサポートしていたね。チームワークに貢献している」

こうした具体的で小さなフィードバックの積み重ねが、若手社員の自己肯定感と組織への貢献実感を育みます。

重要なのは、若手社員が「組織にいる意味や価値」は、多くの場合、実際の経験を通じて”後から”自覚されるものだということです。最初から明確なビジョンを持っている人はむしろ少数派であり、多くの人は日々の業務や対話の中で、徐々に自分の居場所を見つけていきます。

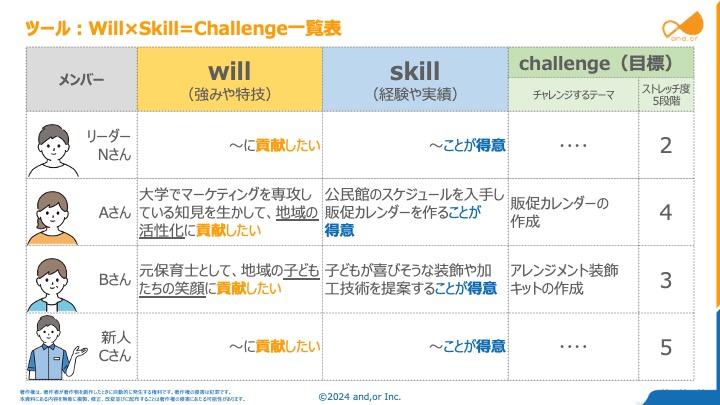

弊社が提唱する「Will×Skill=Challenge」モデルを活用すると、若手社員の成長をより効果的に支援できます。

これらの要素を対話の中で丁寧に引き出し、すり合わせていくことで、若手社員は「自分らしさ」と「組織の期待」の接点を見出すことができるのです。

1. キャリアは多様で良いという前提を持つ

固定的なキャリアパスを押し付けるのではなく、多様な選択肢があることを認め、若手社員自身の意思を尊重する姿勢を示しましょう。

2. 人材ビジョンを未来起点で言語化する

「このポジションに就くべき」という現在起点の考え方ではなく、「将来実現したいことのために必要な人材像」という未来起点の発想で対話を進めましょう。

3. 評価の基本は「見てるよ」の一言

大げさな評価や賞賛ではなく、日常の小さな努力や成長を見逃さず、具体的にフィードバックすることが重要です。「あの場面での○○、良かったよ」というシンプルな一言が、若手の自己肯定感と貢献意欲を高めます。

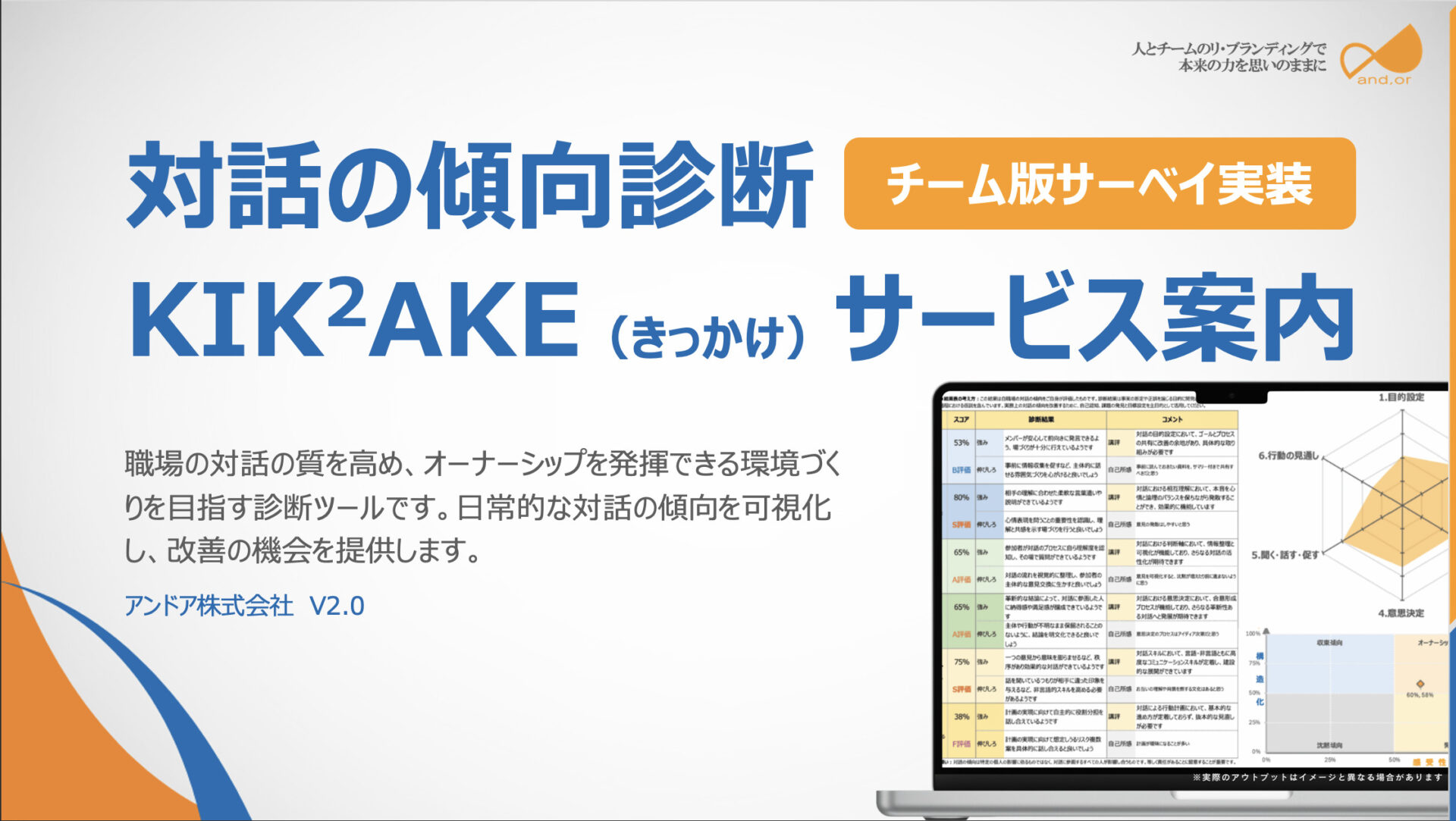

弊社では、これら3つの要素を強化するために「KIK²AKE診断」を活用しています。

この診断はマネジャーの対話パターンを分析し、「多様なキャリア観を受け入れる柔軟性」「未来ビジョンの言語化力」「日常的なフィードバック頻度」などの強みと課題を可視化。

データに基づいた具体的な改善アクションを提案することで、若手育成に効果的な対話の質向上を支援しています。

1. 「迷惑をかけちゃいけない」思考を緩める関わり

質問や相談、失敗を歓迎する環境づくりが大切です。「聞いてくれて助かる」「その失敗から学べるものがある」といったポジティブな反応を示すことで、安心して挑戦できる心理的安全性を提供しましょう。

2. 周囲との関係性の中で自分の価値を実感する経験機会の提供

個人の成果だけでなく、チームへの貢献や他者との協働の機会を意識的に設けることで、「一人では成し得なかったこと」を体験してもらいまさせましょう。こうした経験が、組織に属する意義の実感につながります。

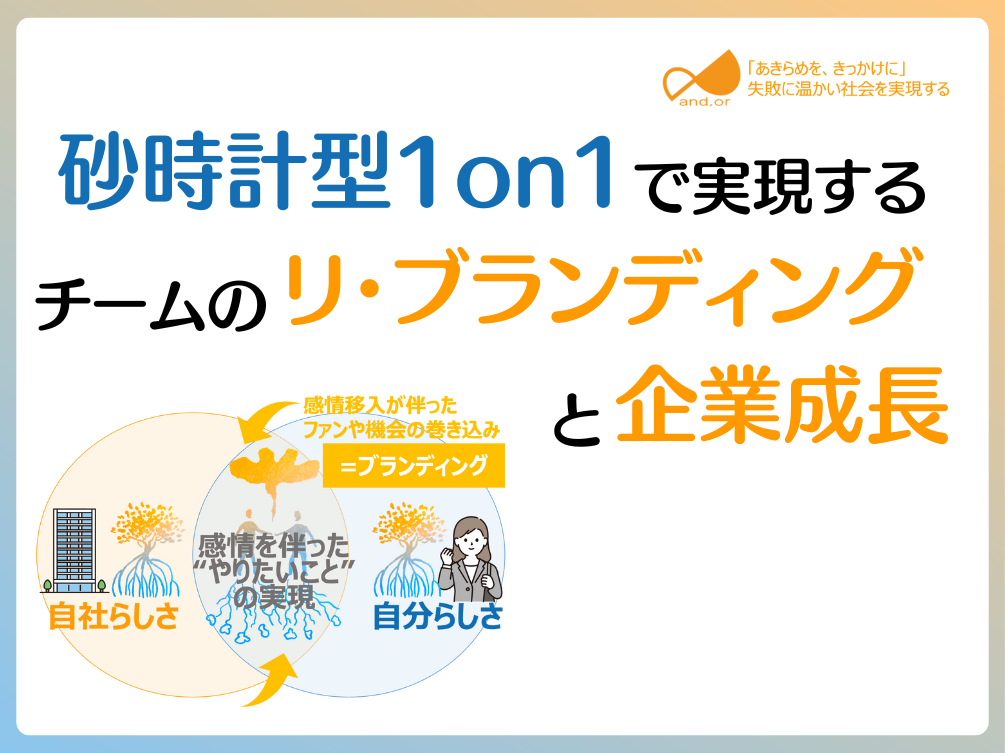

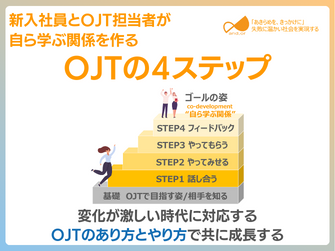

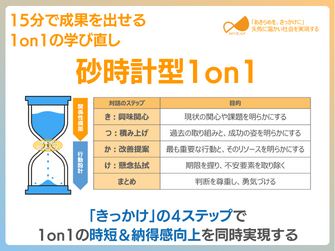

弊社が提唱する「きっかけ砂時計1on1」は、短い時間でも効果的な対話を実現するアプローチです。

この4ステップを意識することで、日常的な対話の質が向上し、若手社員の自己認識と行動変容を促すことができます。

キャリア自律を支援する人材育成において、上司からの一言一言が若手社員のキャリア観に深く影響を与えます。

「今のあなたの○○、すごく良かった」

「あの場面での判断は、チームにとって大きな価値があった」

こうした”細かいフィードバック”の積み重ねが、やがて組織への意味づけとなり、若手自身のキャリアを動かします。

目の前のメンバーが組織でどんな可能性を育んでいるのか――ぜひ日々の対話の中で見つけて、伝えていきましょう。

山梨県出身。山梨でコミュニティカフェを経営後、人材組織開発コンサルティング会社に入社。 スタートアップから大手企業の若手・中堅向けリーダーシップ開発や組織の対話風土改革に尽力した後、新規事業開発部にて事業開発マネジャー、営業マネジャーを兼任。 自社内の事業構造改革から営業戦略・マーケティング戦略まで広く携わり、その知見を人材・組織開発へ転用することを得意としている。 モットーは、「本来の力が発揮できる対話力と環境づくりを引き出す」

評価制度だけを変えても不満が尽きない 時代に合わせて、評価制度を変えても、「評価が不透明」「評価に納得感がない」と社員からの声が出てしまっている。制度設計よりも、制度運用に課題があります。メンバーが「この会社だから成長で […]

20,000件のデータから見えたキャリア自律を阻む要因 どうしてキャリア研修をしても社員のキャリア自律は進まないのか?データ分析から判明した「自前調達」の罠と、社員の自律的挑戦を引き出す対話デザインの全貌を公開。 キャリ […]

職場の対話の質を高め、オーナーシップを発揮できる環境づくりを目指す診断ツールです。 エンゲージメントの向上やキャリア自律の促進など、人的資本経営を進めていくためには「対話」が欠かせません。 本診断では、日常的な対話の傾向 […]

企業の成長を遂げるためには、パーパス・理念を中心に据えた「チームのリ・ブランディング」が重要です。 本資料では、このリ・ブランディングを効果的に進めるための手法として、個々の違いを新しい価値として活かし、チーム全体のパフ […]

資料内容 「人的資本」や「エンゲージメント」の重要性が高まっている現代。キャリア形成においても、社員一人一人の具体的な方向性が求められています。パーパス浸透施策を通して、社員のパーパスを築く支援をする中で、多くの企業に共 […]

弊社は、貴社の課題に合わせてカスタマイズしたサービスをご用意いたします。

まずは気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします。