産業構造の転換期にある現代、企業に求められるのは「解答する問い」から「解決する問い」へのシフトです。本稿では、組織と個人の成長を促進する「対話力」の本質と向上法を解説。「きっかけ砂時計モデル」や「KIKKAKE診断」を活用した実践的アプローチから、若手育成と組織変革を両立させる対話の技術を提案します。

目次

日本企業を取り巻く環境は、かつてない速度で変化しています。

製造業を中心とした「モノづくり」の時代から、サービス業やデジタル産業が中心となる「コトづくり」の時代へと産業構造が大きく転換しています。

この転換は、企業内のコミュニケーションのあり方にも変革を求めています。

従来型の産業では「正解を導き出す」ための「議論」が適していました。

例えば製造業における「壊れにくい部品を作る」といった課題には、現物を目の前にした専門家同士の議論が効果的でした。

しかし現代の企業が直面しているのは、「正解のない問い」への挑戦です。

例えば自動車産業におけるMaaSの展開や、食品業界におけるサステナビリティの追求など、前例のない課題に取り組むためには、多様な視点から新たな意味を創出する「対話」が不可欠となっています。

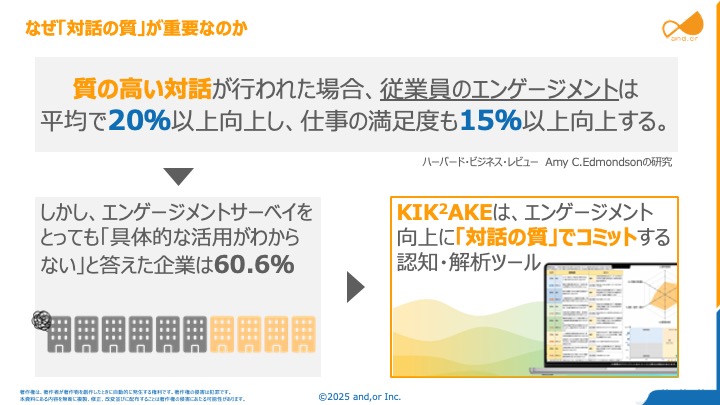

近年、多くの企業が「社員エンゲージメント」という課題に直面しています。

従業員満足度やモチベーション向上だけでなく、「組織への貢献意欲」を高めることが競争力強化の鍵となっています。

弊社の調査では、エンゲージメントが高い組織に共通するのは「対話の質の高さ」です。

特に注目すべきは、一方的な指示や説明ではなく、双方向のコミュニケーションが活発に行われていることです。

先日のコラムでも触れたように、「評価されたいけど期待されたくない」という若手社員の複雑な心理に向き合うためにも、上司と部下の間の質の高い対話が不可欠です。

単なる情報交換やコーチングテクニックの適用ではなく、互いの価値観や思考プロセスを共有する真の対話が求められています。

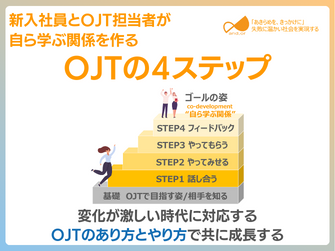

人材育成のパラダイムも大きく変化しています。

かつての「教える・教わる」という一方向型の育成から、「共に学び、共に成長する」という共創型の育成へとシフトしています。

この変化の背景には、キャリアの多様化や専門知識の高度化があります。

もはや上司が部下のキャリアパスを決定したり、すべての専門知識を伝授したりすることは現実的ではありません。

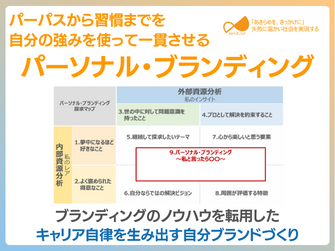

代わりに、一人ひとりが「キャリア自律」を実現し、主体的に学び続ける姿勢が重要となっています。

そして、このキャリア自律を支援するのが「対話」です。

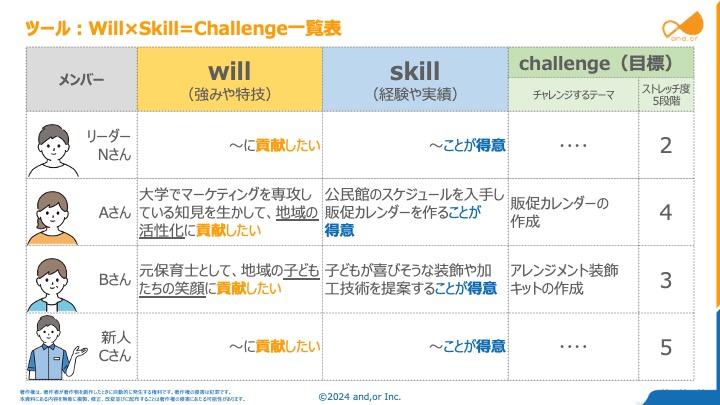

弊社では、「Will×Skill=Challenge」というモデルを通じて、個人の意欲(Will)と能力(Skill)を組織の課題(Challenge)と結びつける対話の重要性を提唱しています。

対話力を高めるためには、まず「対話」と「議論」や「会話」の違いを理解する必要があります。

「対話(dialogue)」の語源はギリシャ語の「dia(〜を通して)」と「logos(言葉・意味)」です。

つまり、対話とは「言葉を通して意味の流れを生み出すこと」と定義できます。

対話の基本的スキルは、大きく以下の3つに分類されます。

1. 傾聴する

- 事実を聴く:客観的な情報や状況を把握する

- 心情を聴く:相手の感情や価値観を理解する

- 目的を聴く:背景にある意図や願望を探る

2. 問いかける

- 興味関心を問う:「なぜそれに興味を持ったのですか?」

- 持論を問う:「あなたはどう考えていますか?」

- 懸念を問う:「心配していることは何ですか?」

- アクションを問う:「次に何をしたいですか?」

3. 伝える

- 自分の考えを構造化して伝える

- 具体例や経験を共有する

- フィードバックを提供する

これらのスキルを総合的に活用することで、単なる情報交換や指示命令ではなく、互いの思考を刺激し合い、新たな気づきや行動変容を生み出す対話が可能になります。

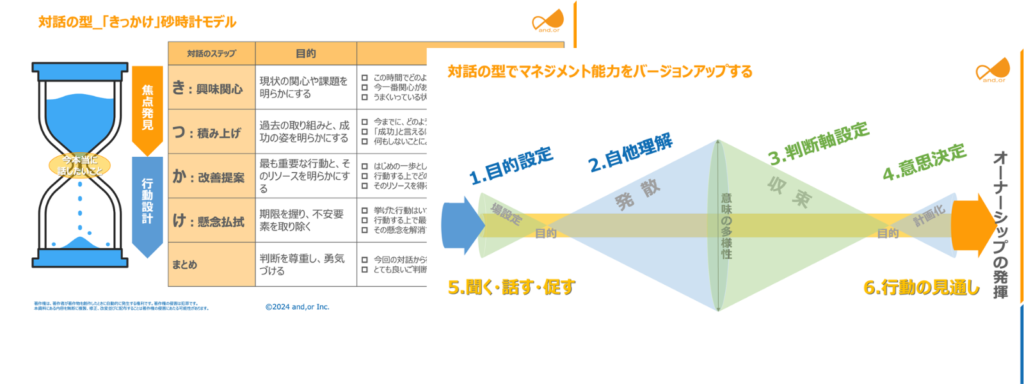

質の高い対話を実現するためには、一定の「流れ」を意識することが重要です。

弊社では、対話を以下の6つのステップで捉えています。

1. 目的設定:対話の目的を明確にし、共有する段階

「何のために話し合うのか」という点について認識を合わせることで、効果的な対話の土台を作ります。

2. 自他理解:互いの考えや状況、感情を理解し合う段階

一方的に聞くだけでなく、自分の考えも開示することで、相互理解を深めます。

3. 判断軸設定:何を基準に意思決定するかを明確にする段階

優先順位や判断基準を共有することで、議論の焦点を絞ります。

4. 意思決定:具体的な方向性や行動計画を決定する段階

ここまでの対話プロセスを経ることで、納得感のある意思決定が可能になります。

5. 聞く・話す・促す:対話のテクニカルな部分

質問の仕方、傾聴の姿勢、伝え方などのスキルを活用します。

6. 行動の見通し:対話の結果として、次にどのような行動を取るかを具体化する段階

「誰が」「いつまでに」「何を」するかを明確にします。

この6つのステップは、必ずしも順序通りに進む必要はありません。

状況に応じて行きつ戻りつしながら、全体として質の高い対話を形成していくことが重要です。

「対話の基本的スキル」と「対話の流れ」は、質の高い対話を実現するための両輪です。

この2つの違いと関係性を理解することで、対話力向上の取り組みがより効果的になります。

「基本的スキル」と「対話の流れ」の関係は、楽器の演奏に例えるとわかりやすいでしょう。

基本的スキルは、楽器を奏でるための個々のテクニック(指使い、音程、リズム感など)に相当します。

これは個人レベルの能力で、「傾聴する」「適切な質問をする」「自分の考えを明確に伝える」といった要素技術です。

これらのスキルは練習によって向上し、あらゆる対話の場面で応用できます。

対話の流れは、楽曲全体の構成と演奏の仕方に相当します。

いくら個々の演奏テクニックが優れていても、曲の構成や展開を理解していなければ、聴き手に感動を与える演奏はできません。

同様に、対話においても「目的設定」から始まり「行動の見通し」で締めくくる全体の流れを把握することで、目的に沿った生産的な対話が可能になります。

優れたミュージシャンは、指のテクニックと曲の理解の両方を備えています。

同様に、卓越した対話力を持つ人は、個々のスキルと全体の流れの両方をマスターしています。

先日のコラム「メンバーはコーチングを求めていない」でも触れたように、スキルだけを重視すると「テクニックありき」の不自然な対話になりがちです。

「素敵な質問をしなければならない」という思い込みから、上司が一方的に質問を繰り出し、部下が「誘導されている」と感じる状況がその典型です。

一方、流れだけを意識すると、「形式」は整っていても中身の薄い対話になる恐れがあります。

例えば、1on1ミーティングで「目的→現状→課題→対策→まとめ」という流れは守っていても、相手の本音や心情を引き出せていなければ、実質的な成果は限られます。

真に効果的な対話を実現するためには、個々のスキルを磨きながら、同時に対話全体の構造と流れを意識する必要があります。

そして、組織や個人の状況によって、どちらにより重点を置くべきかは変わってくるのです。

あなたの組織が対話力向上のために、まず何に注力すべきかを判断するためのチェックリストです。以下の項目について、該当する数が多い方がより優先度の高い領域といえます。

基本的スキルの強化を優先すべき兆候

□ 会議やミーティングで「聞いていない」「理解していない」といった不満が多い

□ 感情的な対立や誤解が頻繁に発生している

□ 「言いたいことが伝わらない」という声がよく聞かれる

□ フィードバックが一方的な批判や曖昧な称賛になりがち

□ 質問のレパートリーが少なく、同じような質問ばかりしている

対話の流れの構築を優先すべき兆候

□ 会議が長時間化し、結論が出ないことが多い

□ 「何のための対話か」という目的が不明確なまま進行することが多い

□ 対話の後に「結局何をすればいいのか」という疑問が残りがち

□ 部門間やチーム間のコミュニケーションにおいて認識のズレが生じやすい

□ 1on1ミーティングなどの制度はあるが、形骸化している

チェックの結果、両方の領域に多くの課題が見られる場合は、弊社の「対話傾向診断KIK²AKE」を活用することで、より詳細な現状分析と具体的な改善策の策定が可能です。

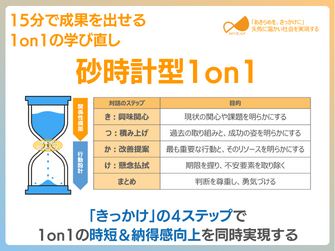

対話の基本スキルを効果的に実践するためのフレームワークとして、弊社では「きっかけ砂時計モデル」を提唱しています。このモデルは特に1on1ミーティングなど、限られた時間で効果的な対話を実現するために有効です。

「きっかけ砂時計」は以下の4つのステップで構成されています。

き:興味関心

まず、対話のテーマや課題に対する関心を高めます。

例えば「店長の業務過多により、各店舗で職種間の連携や販売の不振に影響が出ている」という現状認識を共有します。

つ:積み上げ

次に、課題の背景や関連要因を掘り下げます。

「店長が追われているのは本社からの業務指示が多過ぎるからではないか」といった仮説を検証します。

か:改善提案

問題の原因が明確になったら、具体的な改善案を検討します。

「日中の14時前後に、店長が店舗の指示にリソースを全振りできるようにする」といった提案を生み出します。

け:懸念払拭

最後に、提案に対する懸念や障壁を特定し、対処方法を考えます。

「本社からのメールは部門同士で精査し、必要なものを10時と16時の2回のみ送信する」など、実行可能な解決策を練ります。

この「き・つ・か・け」のプロセスを通じて、単なる問題指摘や表面的な解決策ではなく、本質的な課題解決に向けた対話が可能になります。

先日のコラム「メンバーはコーチングを求めていない」でも触れたように、このモデルは上司が一方的に誘導するのではなく、互いにフラットな関係で課題と向き合うための枠組みとして機能します。

対話力を高めるためには、現状の対話パターンを客観的に把握することが第一歩となります。

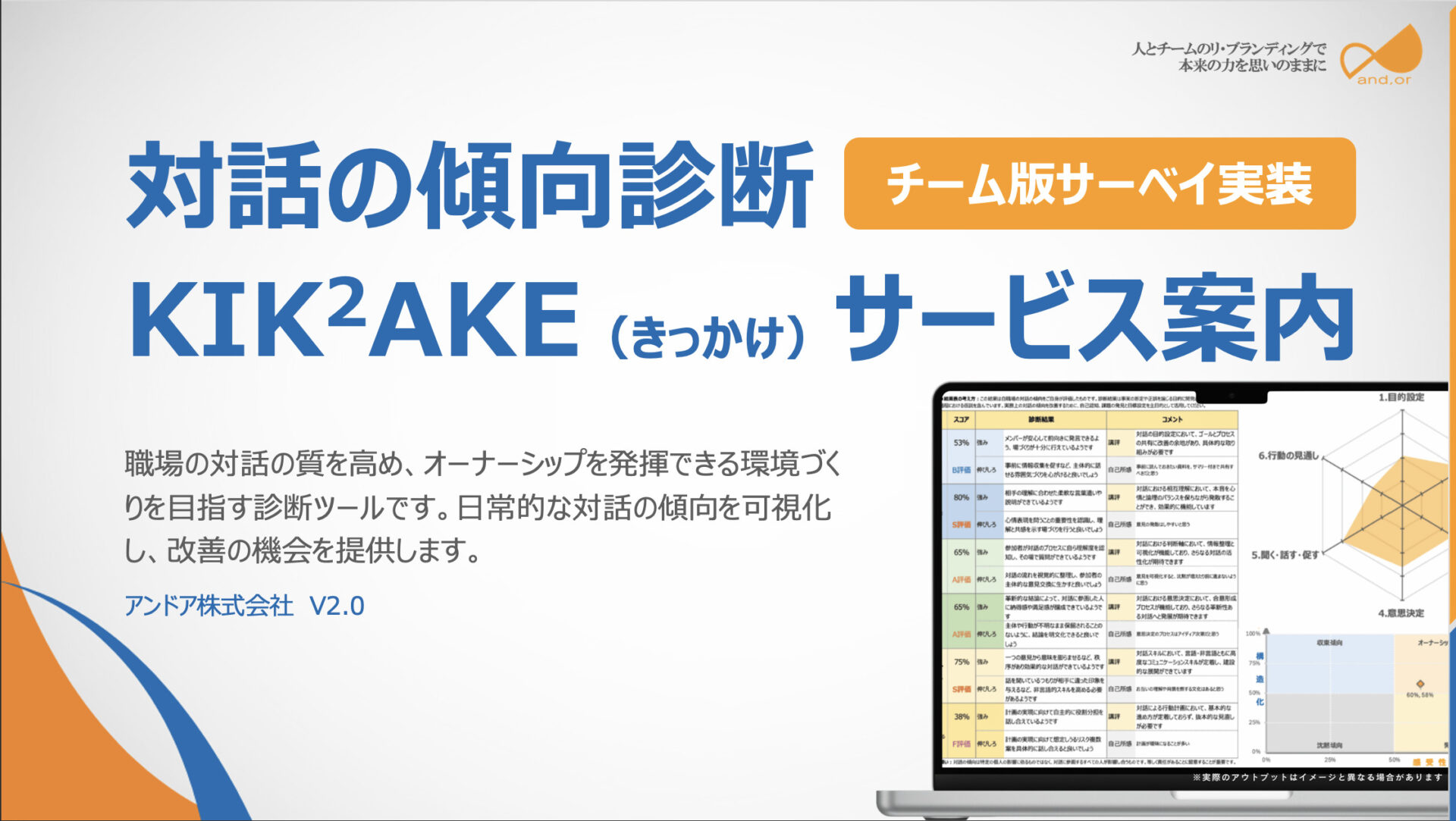

弊社の「対話の傾向診断KIK²AKE(きっかけ)」は、職場での対話の質を可視化し、改善点を明確にするためのツールです。

KIK²AKE診断では、「構造化」と「感受性」という2つの軸で対話パターンを分析します。

構造化:論理的な対話の組み立て能力

感受性:相手への理解と共感能力

この2軸で対話の傾向を分析することで、「論理的だが共感に欠ける」「共感的だが構造が弱い」といった自分自身や組織の対話パターンの特徴が明らかになります。

さらに、先述した6つの対話ステップ(目的設定、自他理解、判断軸設定、意思決定、聞く・話す・促す、行動の見通し)についても、それぞれの強みと弱みを診断します。

例えば、ある組織では「目的設定」と「行動の見通し」のスコアが低く、「なぜこの会議をしているのか」「この後誰が何をするのか」が不明確なまま対話が終わることが多いという課題が明らかになりました。

診断結果に基づき、弱みを補強するためのトレーニングや、強みをさらに伸ばすための実践的なアドバイスを提供することで、対話の質の継続的な向上が可能になります。

ある大手自動車販売会社では、若手社員の離職率の高さと部門間のセクショナリズムが課題となっていました。さらに、長時間労働による心身への影響も懸念されていました。

弊社では、まずKIK²AKE診断を実施し、組織の対話パターンを可視化しました。

その結果、以下の課題が明らかになりました。

- 「自他理解」のスコアが全体的に低く、互いの状況や感情の理解が不足している

- 管理職は「構造化」が強い傾向があり、論理的ではあるが感受性に欠ける

- 若手社員は「目的設定」と「行動の見通し」のスコアが低く、「なぜ」と「どうする」が不明確

これらの課題に対し、「きっかけ砂時計1on1」を中心とした対話改善プログラムを実施しました。

管理職には感受性を高めるトレーニングを、若手社員には目的と行動を明確にするワークショップを提供しました。

その結果、1年後には以下の成果が得られました。

- 若手社員の離職率が30%低下

- 社員主導で「10年ビジョン」が策定され、部門を超えた協力体制が構築された

- 残業時間の削減と共に業績が向上

特に注目すべきは、単なるコミュニケーション量の増加ではなく、対話の質の向上が実現した点です。

「コーチングされている」という不満が「一緒に考えてもらえている」という実感に変わったことで、若手社員の主体性と貢献意欲が大きく高まりました。

先日のコラムで指摘した「細かいフィードバック」の実践も、この事例では重要な役割を果たしました。

上司が日常的に「見ているよ」「あの対応良かったよ」と具体的なフィードバックを提供することで、若手社員の自己肯定感と組織への貢献意欲が高まったのです。

対話力を高めるためには、以下の5つのポイントを意識することが重要です。

1. 対話の目的を明確にする

なぜこの対話が必要なのか、何を実現したいのかを明確にし、共有しましょう。

2. 構造化と感受性のバランスを取る

論理性と共感性の両面を意識し、状況に応じて使い分けることが重要です。

3. 「聞く」ことを優先する

自分の意見を述べる前に、まず相手の考えや感情を理解しようとする姿勢が対話の質を高めます。

4. フラットな関係性を構築する

先日のコラム「メンバーはコーチングを求めていない」で述べたように、一方的な誘導ではなく、互いに対等な立場で意見を交わす関係が重要です。

5. 継続的な実践と振り返りを行う

対話力は一朝一夕に身につくものではありません。KIK²AKE診断などのツールを活用しながら、継続的に実践と振り返りを行うことで、着実にスキルを向上させることができます。

産業構造の転換期にある現代、「対話」は単なるコミュニケーション手段ではなく、組織変革と人材育成の鍵となるスキルです。

「解答する問い」から「解決する問い」へとシフトする中で、質の高い対話を通じて新たな価値を創造していくことが、これからの組織と個人の成長に不可欠となるでしょう。

弊社では、対話力向上のための各種研修やコンサルティングを提供しています。

「きっかけ砂時計1on1トレーニング」や「対話傾向診断KIK²AKE」など、実践的なプログラムを通じて、組織の対話文化の変革を支援いたします。

山梨県出身。山梨でコミュニティカフェを経営後、人材組織開発コンサルティング会社に入社。 スタートアップから大手企業の若手・中堅向けリーダーシップ開発や組織の対話風土改革に尽力した後、新規事業開発部にて事業開発マネジャー、営業マネジャーを兼任。 自社内の事業構造改革から営業戦略・マーケティング戦略まで広く携わり、その知見を人材・組織開発へ転用することを得意としている。 モットーは、「本来の力が発揮できる対話力と環境づくりを引き出す」

評価制度だけを変えても不満が尽きない 時代に合わせて、評価制度を変えても、「評価が不透明」「評価に納得感がない」と社員からの声が出てしまっている。制度設計よりも、制度運用に課題があります。メンバーが「この会社だから成長で […]

20,000件のデータから見えたキャリア自律を阻む要因 どうしてキャリア研修をしても社員のキャリア自律は進まないのか?データ分析から判明した「自前調達」の罠と、社員の自律的挑戦を引き出す対話デザインの全貌を公開。 キャリ […]

職場の対話の質を高め、オーナーシップを発揮できる環境づくりを目指す診断ツールです。 エンゲージメントの向上やキャリア自律の促進など、人的資本経営を進めていくためには「対話」が欠かせません。 本診断では、日常的な対話の傾向 […]

企業の成長を遂げるためには、パーパス・理念を中心に据えた「チームのリ・ブランディング」が重要です。 本資料では、このリ・ブランディングを効果的に進めるための手法として、個々の違いを新しい価値として活かし、チーム全体のパフ […]

資料内容 「人的資本」や「エンゲージメント」の重要性が高まっている現代。キャリア形成においても、社員一人一人の具体的な方向性が求められています。パーパス浸透施策を通して、社員のパーパスを築く支援をする中で、多くの企業に共 […]

弊社は、貴社の課題に合わせてカスタマイズしたサービスをご用意いたします。

まずは気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします。