「最近の若者は何を考えているかわからない」という悩みを抱える管理職必見。Z世代の価値観を知り、効果的なコミュニケーションで若手社員のモチベーション向上と組織エンゲージメント強化を実現する実践的対話手法を解説します。

「最近の若手は何を考えているかわからない」「指示しても響いていない気がする」

こうした悩みを抱える管理職やマネジャーは少なくありません。

特にZ世代と呼ばれる若手社員との間には、これまでにない大きなギャップを感じる場面が増えています。

このギャップの背景には、単なる世代の違いを超えた社会構造の変化があります。

デジタルネイティブとして育った彼らは、情報収集や意思決定のプロセス、さらには働く意味や価値観そのものが、従来とは大きく異なっています。

厚生労働省の調査によると、大学卒業者の3年以内離職率は約30%という高い水準で推移しています。

その理由として最も多く挙げられるのは「人間関係」と「成長実感の欠如」です。

注目すべきは、給与や待遇への不満よりも、職場でのコミュニケーション不全や理解されていないという感覚が離職の大きな要因となっていることです。

多くの若手社員が退職理由として「上司に相談しにくい雰囲気があった」「自分の意見を聞いてもらえなかった」と述べています。

これは、コミュニケーション手法の違いが組織の人材定着に直接的な影響を与えていることを示しています。

「最近の若者は打たれ弱い」「すぐに諦める」といった固定観念は、建設的な対話を阻害する大きな要因です。

実際のところ、Z世代の若者たちは決して意欲がないわけではありません。

むしろ、明確な目的意識を持ち、効率的な成長を求める傾向があります。

問題は、従来の「指示・命令型」のコミュニケーションでは、彼らの持つポテンシャルを引き出せないことです。

一方通行の情報伝達ではなく、双方向の対話を通じて相互理解を深めることが、効果的なコミュニケーションの第一歩となります。

Z世代の若手社員は、上の世代とは異なるコミュニケーションスタイルを好む傾向があります。

彼らが職場で求めているのは、単純な業務指示ではなく、「なぜその仕事が必要なのか」「どのような意味があるのか」という背景や文脈の共有です。

従来の世代では「頑張っているね」「よくやった」といった承認や評価の言葉が大きなモチベーションになっていました。

しかし、現在の若手社員は、評価よりも「理解」を重視する傾向があります。

彼らが求めているのは「あなたの考えを聞かせてほしい」「どう感じているか教えて」という、自分の内面や思考プロセスに対する関心です。

上司が自分を一個人として理解しようとしてくれているという実感が、信頼関係構築の基盤となります。

具体的には、業務の結果だけでなく、そこに至るまでの思考過程や工夫した点、困難だった部分について質問することで、メンバー個人の理解を深めることができます。

「この部分で工夫したことはある?」

「どんなところが一番難しかった?」

といった問いかけは、若手社員の上司に対する信頼を深めることにも繋がります。

ここで重要なことは、「本心から、メンバーに関心を持っていること」です。

メンバーに対して操作的・戦略的にコミュニケーションを取ってしまうと、メンバーはそれを見抜き、心を閉ざしてしまいます。

Z世代の特徴として、建設的なフィードバックを積極的に求める傾向があります。

ただし、一方的な指摘や改善点の羅列ではなく、対話形式での意見交換を好みます。

「どうすればもっと良くなるか」「他にどんなアプローチが取れるか」など、上司とメンバーが対等にディスカッションをすることで、アウトプットを一緒に磨いていくことを求めています。

従来の「指示・命令型」から「質問・対話型」への転換は、若手社員の積極性向上に大きな効果をもたらします。

例えば、業務の進捗確認においても「進んでいる?」という確認ではなく、

「今の状況に対して、〇〇さんの意見を聞かせて」

「次に何をしたらいいか、アイデアをもらえる?」

といった開かれた質問を活用します。

これにより、若手社員は受動的な報告者ではなく、能動的な思考者として対話に参加できます。

「どう思う?」「どう感じた?」「どんな工夫をした?」といった質問は、多くの上司が効果的であると思い込みがちですが、実は、メンバーは「誘導されている」「コーチングされている」と感じる可能性も大いにあります。

そのため、質問をする際は「本当にあなたのアイデアを欲している」「プロジェクトを推進するために、あなたの意見が必要だと感じている」という姿勢が伝わることが重要です。

理論的な理解だけでなく、実際の場面でどのような会話を心がけるべきかを具体的に見ていきましょう。

日常的な業務シーンから1on1ミーティングまで、様々な場面での対話改善策を提案します。

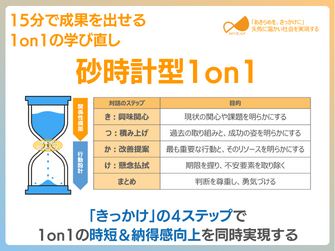

1on1は、多くの職場で「進捗確認の場」など、上司のための場になってしまっています。

効果的な1on1では、まず「今、どんな気持ち?」という感情面への問いかけから始めます。

業務の話に入る前に、相手の精神的な状態や関心事を把握することで、より深い対話が可能になります。

続いて「最近、成長を感じた瞬間はある?」「どんなことに挑戦してみたい?」といった未来志向の質問を投げかけます。

これにより、若手社員は自分の成長や目標について考える機会を得られ、上司はその支援方法を検討できます。

重要なのは、上司が「教える人」ではなく「一緒に考える人」として関わることです。

「君はどう思う?」「私はこう考えるけど、どうかな?」という対等な関係性での意見交換が、若手社員の主体性を育みます。

1on1以外の日常的な場面でも、少しの工夫でコミュニケーションの質を大幅に改善できます。

朝の挨拶時に「最近はどんな時間が楽しいの?」と声をかけたり、業務中に「そのアイデア、面白いね。どこから思いついたの?」と関心を示したりする小さな変化が積み重なって、職場の雰囲気を変えていきます。

忙しい業務の中でも、「ちょっと時間ある?聞きたいことがあるんだ」という声かけで若手社員の意見を求める姿勢を示すことは、彼らの存在価値を認めることに繋がります。

経験豊富な上司であっても、若手社員の新鮮な視点から学ぶことは多いものです。

コミュニケーションの改善は一朝一夕には実現しませんが、継続的な取り組みによって必ず変化を実感できます。

重要なのは、「相手を理解しようとする姿勢」を持ち続けることです。

若手社員との対話を通じて、組織全体のコミュニケーション文化が向上し、結果として離職率の低下や生産性の向上に繋がります。

「最近の若者はわからない」という諦めから「どうすれば理解し合えるか」という建設的な思考への転換が、人材開発における重要な第一歩となるのです。

学生時代から10社以上の企業で働くなかで、何度も"自分が自分でなくなっていく経験"をし、現在の社会システムや働く環境、人と人とのコミュニケーションに違和感を持つ。 現在は産業カウンセラーとして、若手社会人向けのコラム執筆を中心に「働く現場で感じた違和感や気づき」を発信中。

評価制度だけを変えても不満が尽きない 時代に合わせて、評価制度を変えても、「評価が不透明」「評価に納得感がない」と社員からの声が出てしまっている。制度設計よりも、制度運用に課題があります。メンバーが「この会社だから成長で […]

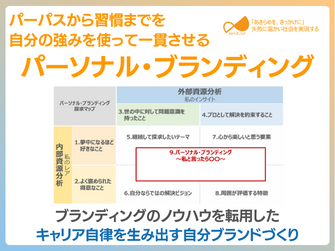

20,000件のデータから見えたキャリア自律を阻む要因 どうしてキャリア研修をしても社員のキャリア自律は進まないのか?データ分析から判明した「自前調達」の罠と、社員の自律的挑戦を引き出す対話デザインの全貌を公開。 キャリ […]

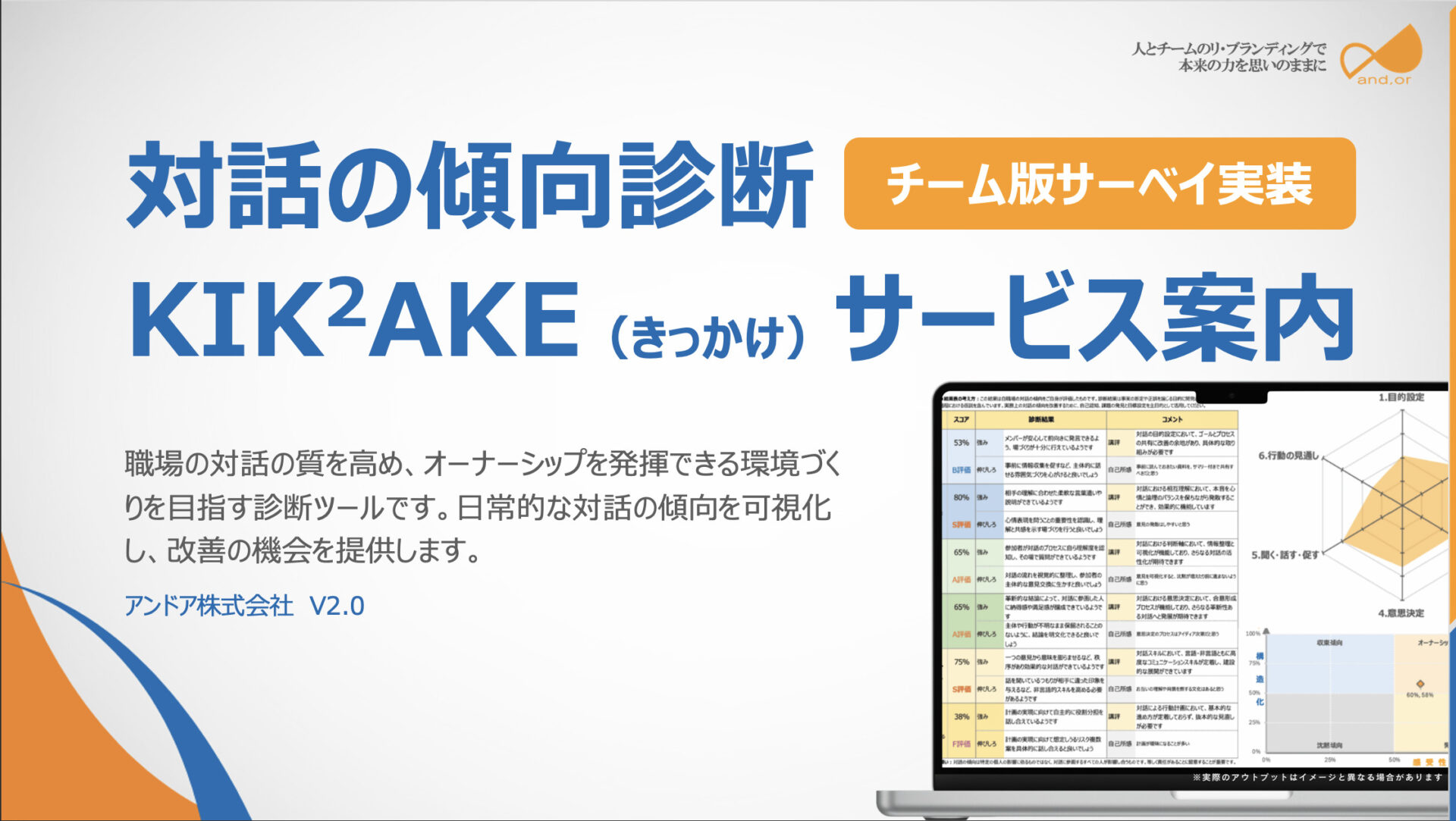

職場の対話の質を高め、オーナーシップを発揮できる環境づくりを目指す診断ツールです。 エンゲージメントの向上やキャリア自律の促進など、人的資本経営を進めていくためには「対話」が欠かせません。 本診断では、日常的な対話の傾向 […]

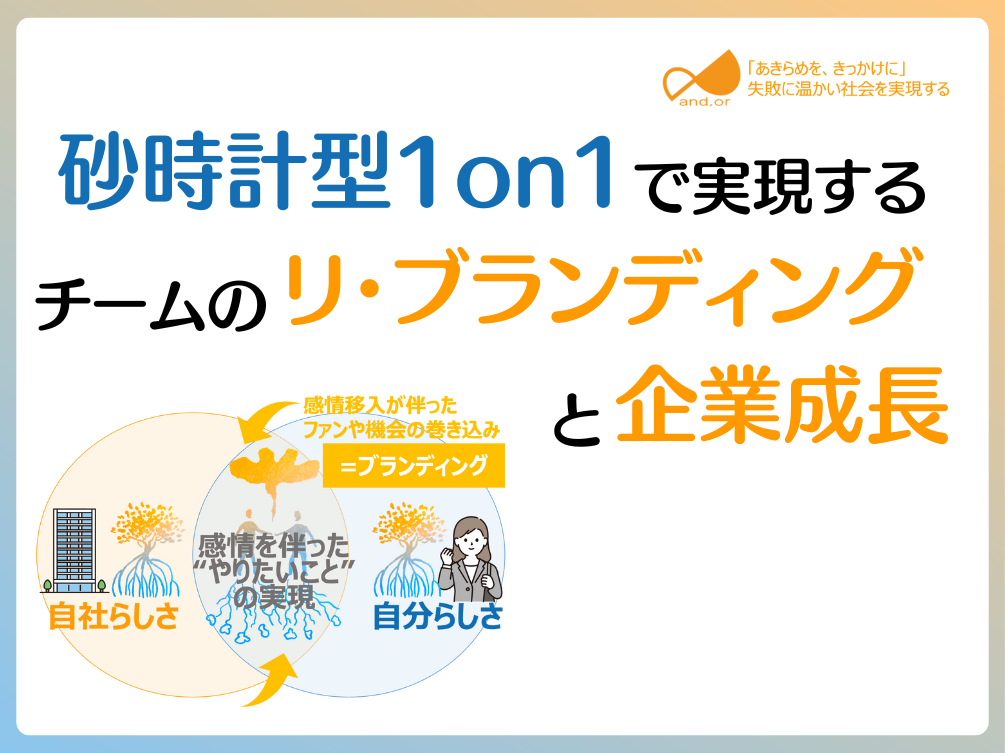

企業の成長を遂げるためには、パーパス・理念を中心に据えた「チームのリ・ブランディング」が重要です。 本資料では、このリ・ブランディングを効果的に進めるための手法として、個々の違いを新しい価値として活かし、チーム全体のパフ […]

資料内容 「人的資本」や「エンゲージメント」の重要性が高まっている現代。キャリア形成においても、社員一人一人の具体的な方向性が求められています。パーパス浸透施策を通して、社員のパーパスを築く支援をする中で、多くの企業に共 […]

弊社は、貴社の課題に合わせてカスタマイズしたサービスをご用意いたします。

まずは気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします。