掲げたビジョンと実際の行動の間に乖離が生じた組織で、経営陣はどのようにビジョンに立ち戻ればよいのか。理念浸透のための実践的手法として、ビジュアライズと対話を活用した成功事例を紹介します。

目次

掲げたビジョンと実際の行動の間に乖離が生じた組織で、経営陣はどのようにビジョンに立ち戻ればよいのか。

理念浸透のための実践的手法として、ビジュアライズと対話を活用した成功事例を紹介します。

現代の多くの企業では、立派な経営理念や企業ビジョンが掲げられています。

しかし、それが社員の行動変容や成果に繋がっているかと問われれば、首を傾げる経営者や人事担当者は少なくないでしょう。

なぜ、理念が「絵に描いた餅」となってしまうのでしょうか。

理念と行動の乖離が生じる最大の要因は、理念が従業員の感情、特に「誇り」に結びついていないことにあります。

多くの企業では、理念は単なる言葉として掲示されるだけで、社員の心に響く形で表現されていません。

経営陣自身が理念に基づいた行動を十分に示せていないケースも少なくありません。

理念を体現する経営陣の姿が見えなければ、社員も理念の重要性を実感できません。

日々の業務に追われる中で、「なぜこの仕事をしているのか」という本質的な問いかけが忘れられがちです。

結果として、理念と現場の活動との間に断絶が生まれ、社員は単に与えられた業務をこなすだけの受動的な姿勢に陥りやすくなります。

多くの企業では、理念浸透のために社内研修や座談会、社内報での発信などを行っています。

しかし、こうした施策だけでは十分な効果を上げられないケースが多いのが現実です。なぜでしょうか。

それは、これらの施策が主に「知識の伝達」に焦点を当てており、社員の「感情」に働きかける要素が弱いからです。

理念を知識として理解することと、それに基づいて行動することの間には大きな隔たりがあります。

また、多くの理念浸透施策は一方通行のコミュニケーションになりがちです。経営層から社員への伝達に終始し、社員からのフィードバックや対話の機会が限られていることも、理念が実際の行動に結びつかない原因の一つと言えるでしょう。

では、理念を実際の行動に結びつけるためには、どのようなアプローチが有効なのでしょうか。

ここでは、組織を動かすための2つの実践的戦略を紹介します。

1つ目の戦略は、理念や組織のあり方を視覚的に表現する「ビジュアライズ」です。

人間は言葉だけでなく、視覚的な要素に強く影響を受ける生き物です。

日常生活においても、素敵なデザインの商品や美しい景色に心を動かされるように、組織においても視覚的な要素は社員の感情に大きな影響を与えます。

ビジュアライズの具体例としては、企業ロゴ、ウェブサイト、オフィスデザイン、名刺、社内報などが挙げられます。

これらを理念に基づいて一貫性を持って設計することで、社員は日常的に理念を目にし、感じることができるようになります。

重要なのは、ビジュアライズが単なる見た目の問題ではなく、「誇り」を具現化するものであるという点です。

社員が「この会社の一員であることを誇りに思える」視覚的要素を創出することが、行動変容の原動力となります。

2つ目の戦略は、社員の感情、特に「誇り」を育む対話を通じた共感形成です。

理念に基づく行動を促すためには、社員が理念に共感し、それを自分事として捉えることが不可欠です。

そのためには、経営層と社員、あるいは社員同士の間で誠実な対話を重ねることが重要です。

対話を通じて、理念に対する理解を深め、それぞれの立場からの解釈や課題を共有することで、組織全体として理念への共感が高まります。

特に、「なぜこの理念が大切なのか」「自分の仕事がどのように理念につながっているのか」といった本質的な問いについて対話することで、社員は理念と自分の仕事との結びつきを実感できるようになります。

ビジュアライズは、抽象的な理念を具体的なイメージとして表現し、社員の感情に直接働きかける強力なツールです。

では、ビジュアライズが組織にもたらす具体的な価値とは何でしょうか。

私たちの日常を振り返ってみると、かっこいい車や可愛い服など、視覚的に魅力的なものに心を動かされる経験は少なくありません。

組織においても同様に、ビジュアライズは社員の感情、特に「誇り」を高める効果があります。

例えば、企業の理念や価値観が反映された洗練されたオフィスデザインは、社員に「この会社で働いていることを誇りに思える」という感情をもたらします。

また、理念を象徴するロゴやシンボルは、社員のアイデンティティ形成に重要な役割を果たします。

重要なのは、ビジュアライズが単なる表面的な装飾ではなく、組織の本質的な価値観や目指す方向性を表現するものであるという点です。

見た目の良さだけを追求するのではなく、理念の本質を視覚的に捉え、社員の心に響くビジュアルを創出することが求められます。

ビジュアライズの効果を示す具体的な事例として、ある赤字だったマーケティングチームの改革が挙げられます。

このチームでは、業績不振の原因が単なるスキル不足ではなく、目標の不明確さややりがい不足にあると分析。

そこで、理念に基づいた部署名やチームアイデンティティのビジュアライズなどを通じて、チームの存在意義を可視化しました。その結果、チームメンバーの誇りと主体性が高まり、業績は見違えるように向上。

最終的には赤字から黒字へと転換することに成功しました。

この事例は、ビジュアライズが単なる見た目の問題ではなく、組織のパフォーマンスに直結する重要な要素であることを示しています。

また、ある転職支援会社では、「働く人々の可能性を最大限に引き出す」という理念を言語化し、それをロゴやオフィスデザイン、広報物などに一貫して反映させました。

その結果、顧客である求職者と支援者の間に強い信頼関係が構築され、早期離職率の低下と業績向上を実現しています。

これらの事例に共通するのは、ビジュアライズが単なるデザインの問題ではなく、理念の本質を表現し、社員や顧客の感情に働きかけるものであるという点です。

理念に基づいた一貫性のあるビジュアライズが、組織の力を最大限に引き出す鍵となります。

ビジュアライズと並んで重要なのが、誇りを育む対話の実践です。

理念を形だけのものにせず、組織の血肉とするためには、継続的な対話を通じて共感の輪を広げていくことが不可欠です。

まず、理念浸透において重要なのは、「議論」と「対話」の違いを理解することです。

「議論」は白黒をつけるための話し合いであり、勝ち負けや正解・不正解を決めることを目的とします。

一方、「対話」は言葉を通じて意味の流れを生み出すプロセスであり、多様な意見や視点を共有し、新たな理解や価値を創出することを目指します。

過去に正解があった時代には、効率的に正解を見つけるための「議論」が有効でした。

しかし、現代のような不確実性の高い環境では、正解のない課題に対して多様な視点から解を見出す「対話」がより重要になっています。

理念浸透においても同様です。

理念の正しい解釈を決める「議論」ではなく、理念の意味や価値について多様な視点から探求する「対話」を通じて、組織全体の理解と共感を深めていくことが求められます。

効果的な対話を通じて理念を浸透させるためには、「腹決め」「腹割り」「腹落ち」という3つのステップが有効です。

まず「腹決め・現状把握」では、組織の現状を客観的に把握し、問題点や課題を認識します。

ここで重要なのは、都合の悪い事実も含めて、現状をありのままに受け止めることです。

エンゲージメントサーベイなどの定量的なデータと、インタビューなどの定性的なデータを組み合わせて、多角的に現状を把握しましょう。

次に「腹割り対話」では、現状認識に基づき、何が問題なのか、本来どうありたいのかについて、徹底的に対話を行います。

この段階では、心理的安全性を確保した上で、率直に意見を交わすことが重要です。

特に、経営層と現場の認識のずれを明らかにし、共通理解を形成することが対話の目的となります。

最後に「腹落ち・未来づくり」では、対話を通じて得られた共通認識をもとに、具体的な行動計画や目標を設定し、未来の組織像を描きます。

ここでは、先に述べたビジュアライズも重要な役割を果たします。理念に基づいた未来像を視覚的に表現することで、社員の共感と行動を促すことができます。

これら3つのステップを通じて、理念は単なる言葉から、組織の行動指針へと変わっていきます。

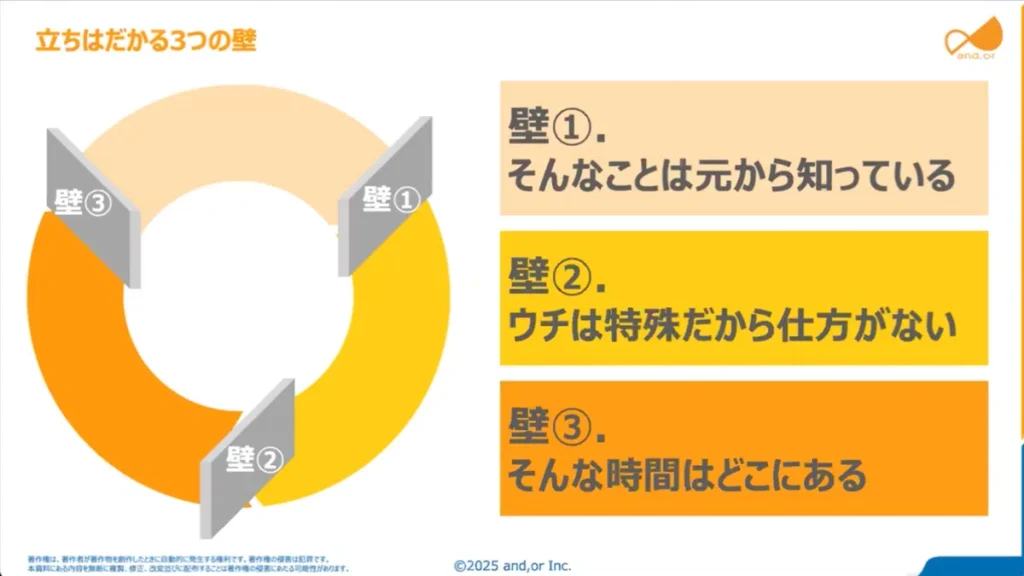

理念浸透のプロセスでは、さまざまな壁に直面することがあります。

ここでは、よくある3つの壁とその突破法について考えます。

1つ目は、「そんなことは元から知っている」という壁です。

エンゲージメントサーベイなどの結果に対して、「それは既知の情報だ」と捉えられ、具体的な行動に繋がらないケースが少なくありません。

突破法: 知っていることと実行していることのギャップを明確にすることが有効です。

例えば、「知っているのであれば、なぜ変化が起きていないのか」という問いかけを通じて、知識と行動の乖離に気づきを促しましょう。

2つ目は、「うちは特殊だからしょうがない」という壁です。

問題の本質から目を背け、思考停止に陥ってしまうケースです。

突破法: 具体的な成功事例を示すことが効果的です。

似たような課題を乗り越えた他社の事例や、自社内の他部門の成功例などを共有することで、「変化は可能だ」という希望を持ってもらうことが大切です。

3つ目は、「そんな時間どこにあるの?」という壁です。

将来の理想像について合意形成ができても、日々の業務に追われ、具体的な行動に移せないケースが多々あります。

突破法: 「小さな一歩」から始めることが重要です。

大きな変革を一度に求めるのではなく、日常業務の中で実践できる小さな行動から始め、徐々に範囲を広げていくアプローチが有効です。

理念浸透は一朝一夕に実現するものではありませんが、経営陣が今日から始められる具体的な行動はあります。

まず、自ら理念を体現することです。

経営陣自身が理念に基づいた行動を示すことで、社員の共感と行動を促すことができます。

例えば、重要な意思決定の場面で、「この判断は私たちの理念に沿っているか」と問いかけることを習慣にしましょう。

次に、対話の場を積極的に設けることです。

経営陣と社員が直接対話する機会を定期的に設け、理念について率直に語り合うことで、共感の輪を広げることができます。

さらに、理念に基づいた小さな成功体験を共有することも重要です。

理念が実際の成果につながった事例を社内で共有し、「理念は実践できるもの」という実感を広げましょう。

最後に、理念浸透の取り組みを継続的に評価し、改善することです。

定期的なサーベイやインタビューを通じて、理念浸透の状況を把握し、必要に応じてアプローチを調整しましょう。

組織の理念が真に浸透するためには、ビジュアライズと対話を通じて社員の「誇り」を育むことが不可欠です。

理念と行動の乖離を埋めるプロセスは決して容易ではありませんが、継続的な取り組みを通じて、組織は本来の力を取り戻すことができるでしょう。

理念浸透の旅は、組織全体の継続的な取り組みが必要ですが、その第一歩を踏み出すのは今この瞬間からでも可能です。

経営陣のリーダーシップのもと、社員一人ひとりが理念に誇りを持ち、主体的に行動する組織へと変革していくことを期待しています。

山梨県出身。山梨でコミュニティカフェを経営後、人材組織開発コンサルティング会社に入社。 スタートアップから大手企業の若手・中堅向けリーダーシップ開発や組織の対話風土改革に尽力した後、新規事業開発部にて事業開発マネジャー、営業マネジャーを兼任。 自社内の事業構造改革から営業戦略・マーケティング戦略まで広く携わり、その知見を人材・組織開発へ転用することを得意としている。 モットーは、「本来の力が発揮できる対話力と環境づくりを引き出す」

評価制度だけを変えても不満が尽きない 時代に合わせて、評価制度を変えても、「評価が不透明」「評価に納得感がない」と社員からの声が出てしまっている。制度設計よりも、制度運用に課題があります。メンバーが「この会社だから成長で […]

20,000件のデータから見えたキャリア自律を阻む要因 どうしてキャリア研修をしても社員のキャリア自律は進まないのか?データ分析から判明した「自前調達」の罠と、社員の自律的挑戦を引き出す対話デザインの全貌を公開。 キャリ […]

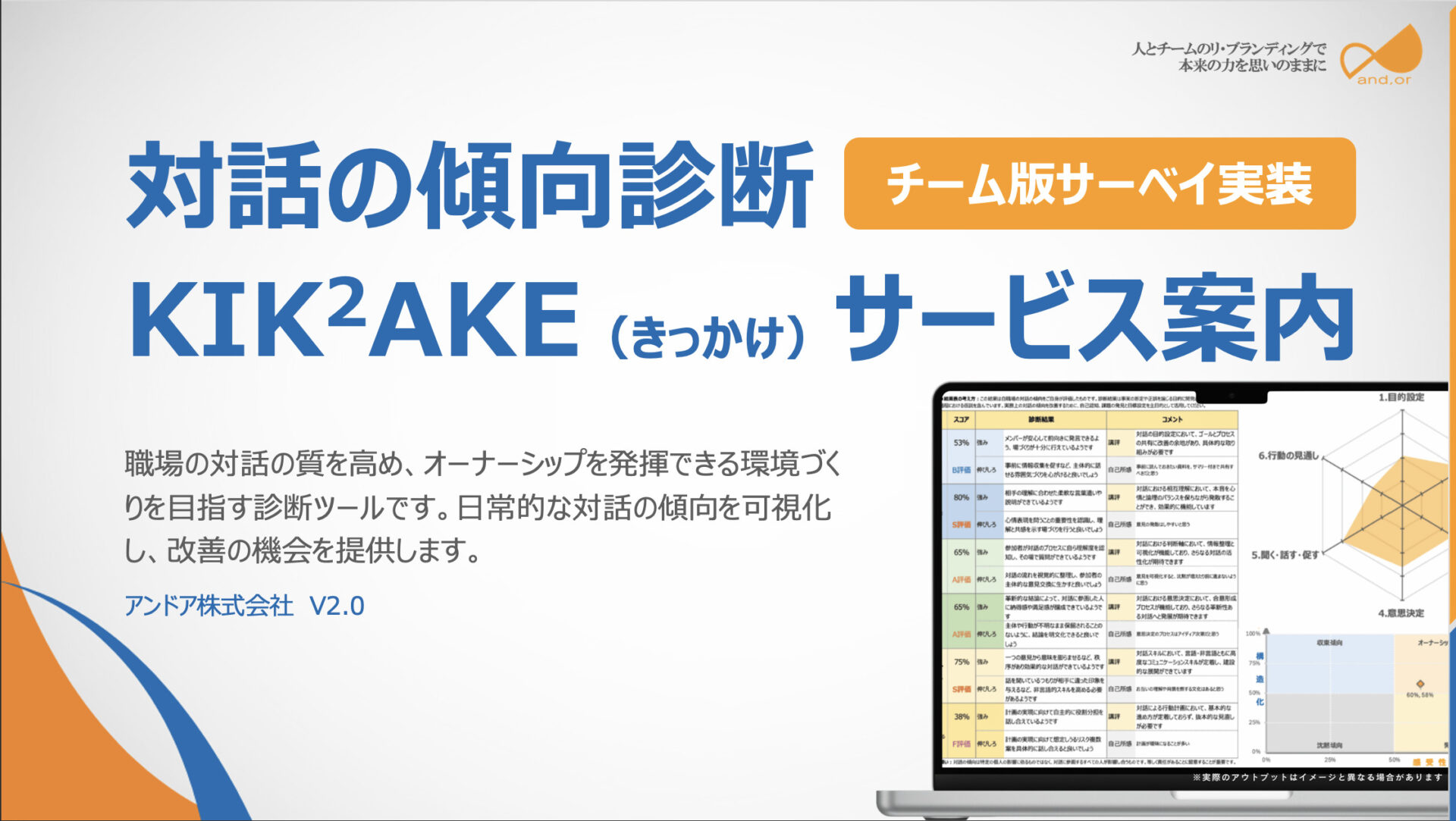

職場の対話の質を高め、オーナーシップを発揮できる環境づくりを目指す診断ツールです。 エンゲージメントの向上やキャリア自律の促進など、人的資本経営を進めていくためには「対話」が欠かせません。 本診断では、日常的な対話の傾向 […]

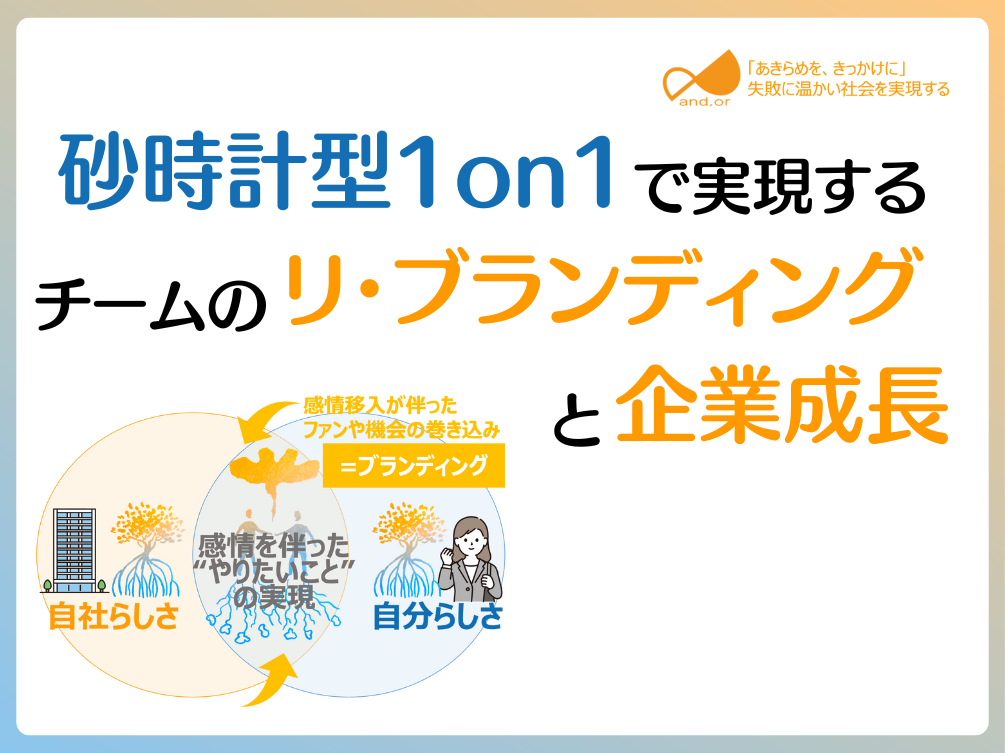

企業の成長を遂げるためには、パーパス・理念を中心に据えた「チームのリ・ブランディング」が重要です。 本資料では、このリ・ブランディングを効果的に進めるための手法として、個々の違いを新しい価値として活かし、チーム全体のパフ […]

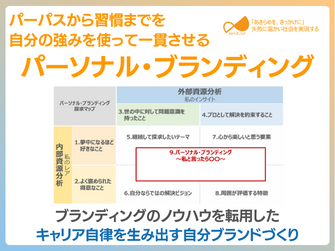

資料内容 「人的資本」や「エンゲージメント」の重要性が高まっている現代。キャリア形成においても、社員一人一人の具体的な方向性が求められています。パーパス浸透施策を通して、社員のパーパスを築く支援をする中で、多くの企業に共 […]

弊社は、貴社の課題に合わせてカスタマイズしたサービスをご用意いたします。

まずは気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします。