本記事では、実際に組織開発を導入する際の具体的な手法と変革プロセスについて詳しく説明します。アプリシエイティブ・インクワイアリーやワールドカフェなどの実践的な手法を学び、組織変革を実現するための具体的なステップを理解しましょう。

対話型組織開発では、組織のメンバーが主体的に参加し、相互の対話を通じて組織変革を推進する様々な手法が活用されます。これらの手法は、従来のトップダウン型のアプローチとは異なり、参加者の創造性と集合知を最大限に活用することを特徴としています。

アプリシエイティブ・インクワイアリー(AI:Appreciative Inquiry)は、組織の強みや成功体験に焦点を当てて変革を促進する手法です。問題や欠点を分析するのではなく、組織が最も輝いている瞬間や成功要因を探求し、それらを基盤として未来のビジョンを描きます。

| フェーズ | 内容 | 目的 |

| 発見(Discover) | 組織の最高の瞬間を探求 | 成功要因の特定 |

| 理想(Dream) | 理想的な未来像の描画 | 共通ビジョンの創造 |

| 設計(Design) | 理想実現のための仕組み設計 | 具体的構造の構築 |

| 実践(Destiny) | 変革の実行と持続 | 継続的改善の実現 |

この手法は特に、組織のモチベーション向上や前向きな変革文化の醸成に効果的です。参加者は自分たちの強みを再認識し、それを活かした未来像を共創することで、変革への主体的な参加意識が高まります。

オープンスペーステクノロジー(OST)は、参加者が自発的にテーマを提案し、関心のあるセッションに参加する自己組織化型の手法です。従来の会議形式とは大きく異なり、参加者の主体性と情熱を最大限に活用します。

OSTでは「関心のある人が適切な人」「何が起こっても、それが起こるべき唯一のこと」「いつ始まっても、それが適切な時」「終わったら終わり」という4つの原則に基づいて運営されます。また、「2本足の法則」により、参加者は学習や貢献ができないと感じた場合、自由に移動することが奨励されます。

この手法は、組織の複雑で多面的な課題に対して、多様なステークホルダーの視点を統合する際に特に有効です。参加者の自発性と創造性を引き出し、予期しない革新的なソリューションが生まれることがあります。

フューチャーサーチは、組織や地域の未来ビジョンを共創し、そのビジョン実現に向けた行動計画を策定する手法です。過去の振り返り、現在の状況把握、未来のビジョン創造という時系列的なアプローチを特徴とします。

| 段階 | 活動内容 | 期待される成果 |

| 過去の振り返り | 歴史的変遷と成功・失敗体験の共有 | 共通理解の形成 |

| 現在の状況把握 | 現状分析と課題の明確化 | 問題意識の共有 |

| 未来ビジョン創造 | 理想的な未来像の描画と行動計画策定 | 具体的な実行方針の決定 |

フューチャーサーチは通常2~3日間の集中的なワークショップとして実施され、多様なステークホルダーが一堂に会して共通の未来像を描くことを重視します。この手法により、参加者は組織の方向性について深い合意形成を図ることができ、変革への強いコミットメントが生まれます。

これらの手法は単独で使用することも可能ですが、組織の状況や課題に応じて組み合わせて活用することで、より効果的な組織開発を実現できます。重要なのは、それぞれの手法の特性を理解し、組織の文化や参加者の特性に適した手法を選択することです。

組織開発による変革は、単発的な施策ではなく、体系的で継続的なプロセスとして実施することが重要です。対話型組織開発では、組織のメンバー全員が変革の当事者として参画し、段階的に組織の変化を創り出していきます。

組織開発の第一段階は、組織の現状を客観的に把握し、課題を明確化することです。この段階では、データに基づいた現状分析と、組織メンバーの主観的な体験の両面から組織の実態を理解することが求められます。

現状分析では、以下の観点から多角的に組織を診断します。

| 分析領域 | 具体的な調査項目 | 収集方法 |

| 組織文化 | 価値観、行動規範、暗黙の前提 | 文化診断調査、観察、インタビュー |

| コミュニケーション | 情報伝達の流れ、対話の質、心理的安全性 | ネットワーク分析、対話セッション |

| リーダーシップ | リーダーの行動特性、影響力、信頼関係 | 360度評価、リーダーシップ診断 |

| 組織構造 | 階層構造、権限分散、意思決定プロセス | 組織図分析、業務フロー調査 |

課題の明確化においては、表面的な問題だけでなく、その背景にある根本的な要因を特定することが重要です。対話型組織開発では、組織メンバー自身が課題を発見し、言語化するプロセスを重視します。これにより、当事者意識を持った課題認識が生まれ、解決への動機が高まります。

現状分析で明らかになった課題に対して、組織全体で取り組むための対話の場を設計・構築します。この段階では、多様なステークホルダーが参加できる安全で創造的な対話空間を創出することが核心となります。

効果的な対話の場づくりには、以下の要素が重要です。

参加者が率直に意見を述べ、異なる視点を共有できる環境を整備します。これには、批判や評価を控え、相互の尊重を基盤とした場の運営が不可欠です。ファシリテーターは、すべての声に耳を傾け、対等な関係性を維持する役割を担います。

単なる議論ではなく、体系的な対話手法を用いて、参加者の思考を深め、集合知を引き出します。漠然とした対話の場を用意するだけでは、対話の深まりを築きにくいことが多くあります。事前にファシリテーターと共に、問いの順番や環境をシミュレーションして、構造的な対話の場を用意しましょう。

対話を通じて現状と課題への理解が深まった段階で、組織の目指すべき未来像を共同で創造します。このプロセスで、組織メンバーが主体的に参画し、自分たちの言葉で未来を描くことで、強いコミットメントを引き出します。参加者全員が納得できる言葉を引き出し続け、変革する意味と納得感を作り上げていきましょう。

共創されたビジョンを実現するための具体的な行動計画を策定し、実行に移します。この段階では、参加型のアプローチを維持しながら、実用的で実行可能な計画を作成することが求められます。

実行計画の策定では、以下の要素を統合的に検討します。

| 計画要素 | 検討項目 | 参加者の役割 |

| 優先順位 | 影響度、実現可能性、緊急性 | 現場の視点からの評価と提案 |

| 資源配分 | 人材、予算、時間、技術 | 必要資源の具体的な算定 |

| 役割分担 | 責任者、協力者、支援者 | 自主的な役割受容とコミット |

| タイムライン | マイルストーン、中間目標、最終期限 | 現実的なスケジュール設定 |

実行過程では定期的に対話の場を設け、進捗状況の共有、課題の解決、計画の調整を行います。実行する中で発生する新しい課題や抵抗勢力による発言などをプロジェクト内で共有していきましょう。特に、経営層の継続的なコミットメントを確保しながら、現場の小さな変化を捉えておくことが重要になります。

アンドアでは、この一連のプロセスを「腹決め対話」として体系化しています。組織全体に変化を起こしていくためには、現状に対して「変化したい」という強い動機を対話によって呼び起こし、コミットメントを生み出す未来が必要になります。

特に、ステップ2の「腹割り対話」で、参加者が本音で語り合い、自分の感情と未来、そして組織の未来へ語り合える環境を作り出すことが重要です。

©️and,or inc.

対話型組織開発の実践的な手法と変革プロセスについて詳しく解説しました。

変革プロセスは以下の段階的なアプローチで進めることが重要です。

重要なポイントは、これらの手法を組織の文化や特性に応じて適切に選択・組み合わせることです。また、小さな実験と学習サイクルを通じて段階的に変化を拡大し、継続的な対話と調整により持続可能な変革を実現することが成功の鍵となります。

山梨県出身。山梨でコミュニティカフェを経営後、人材組織開発コンサルティング会社に入社。 スタートアップから大手企業の若手・中堅向けリーダーシップ開発や組織の対話風土改革に尽力した後、新規事業開発部にて事業開発マネジャー、営業マネジャーを兼任。 自社内の事業構造改革から営業戦略・マーケティング戦略まで広く携わり、その知見を人材・組織開発へ転用することを得意としている。 モットーは、「本来の力が発揮できる対話力と環境づくりを引き出す」

評価制度だけを変えても不満が尽きない 時代に合わせて、評価制度を変えても、「評価が不透明」「評価に納得感がない」と社員からの声が出てしまっている。制度設計よりも、制度運用に課題があります。メンバーが「この会社だから成長で […]

20,000件のデータから見えたキャリア自律を阻む要因 どうしてキャリア研修をしても社員のキャリア自律は進まないのか?データ分析から判明した「自前調達」の罠と、社員の自律的挑戦を引き出す対話デザインの全貌を公開。 キャリ […]

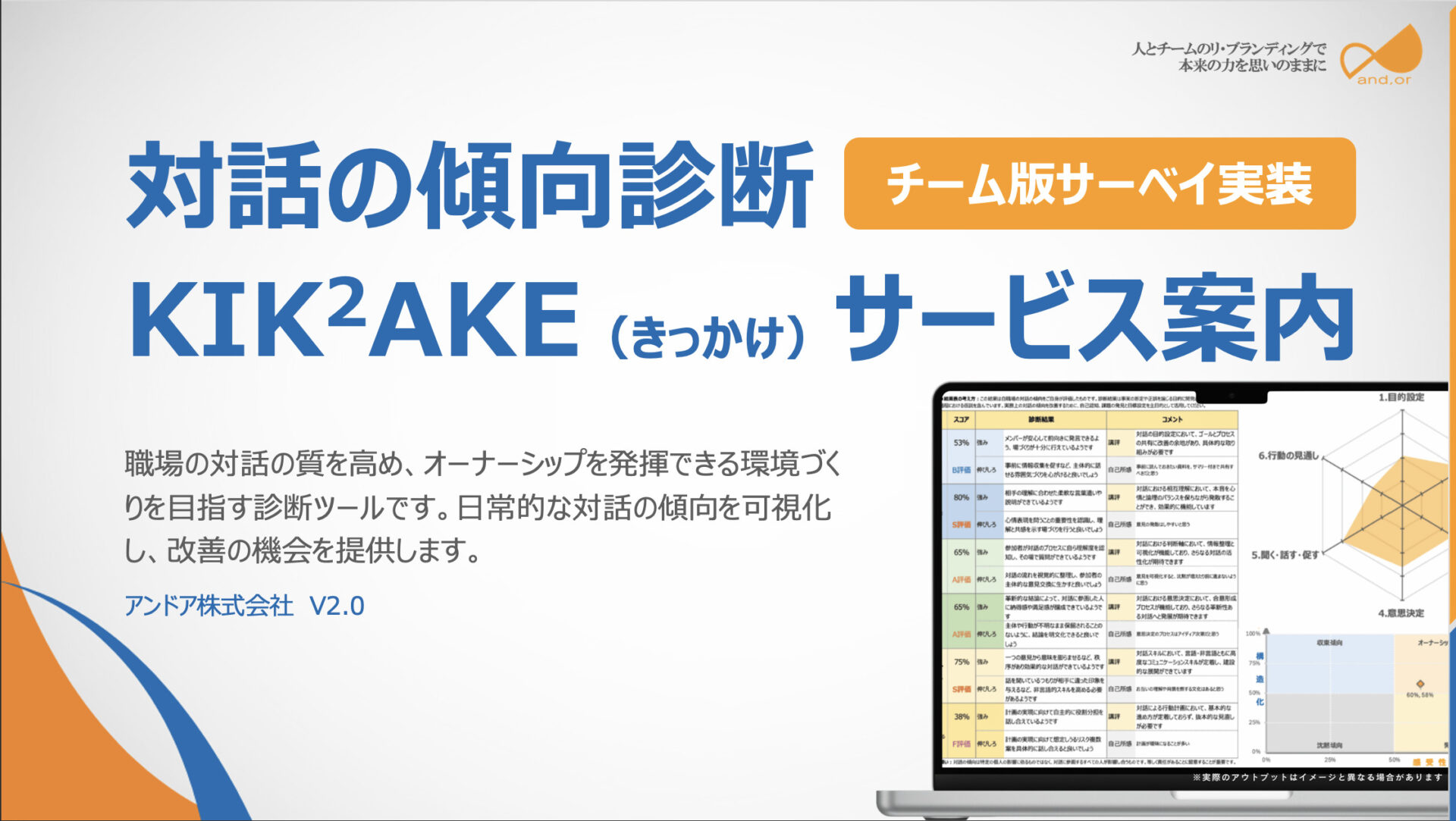

職場の対話の質を高め、オーナーシップを発揮できる環境づくりを目指す診断ツールです。 エンゲージメントの向上やキャリア自律の促進など、人的資本経営を進めていくためには「対話」が欠かせません。 本診断では、日常的な対話の傾向 […]

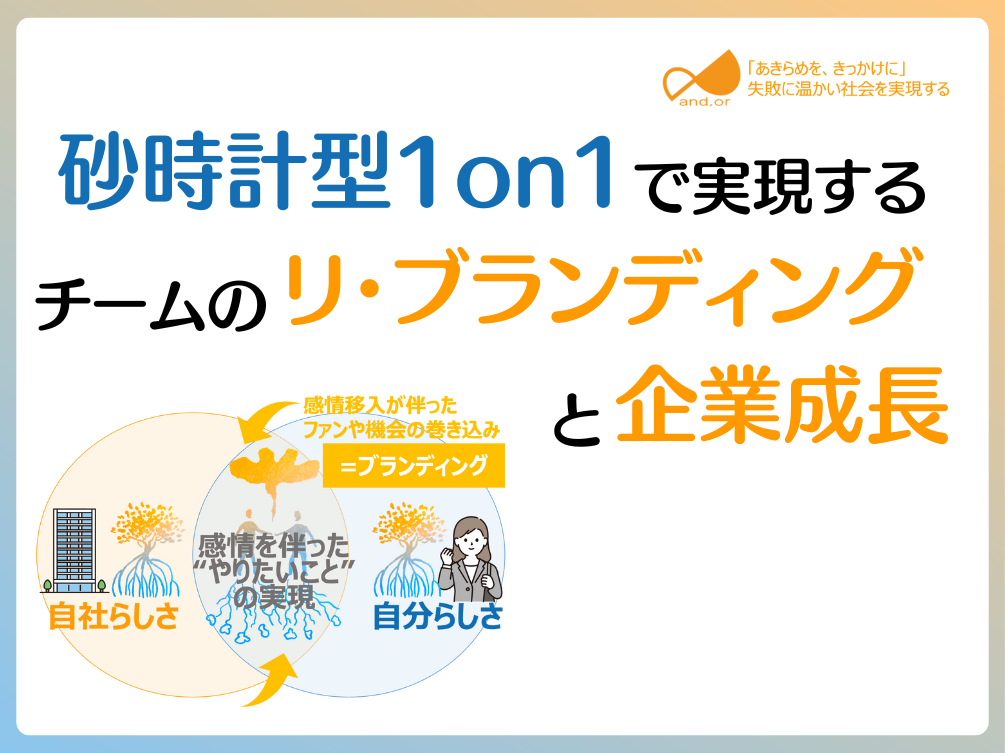

企業の成長を遂げるためには、パーパス・理念を中心に据えた「チームのリ・ブランディング」が重要です。 本資料では、このリ・ブランディングを効果的に進めるための手法として、個々の違いを新しい価値として活かし、チーム全体のパフ […]

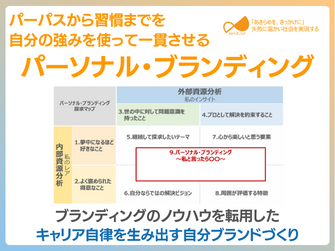

資料内容 「人的資本」や「エンゲージメント」の重要性が高まっている現代。キャリア形成においても、社員一人一人の具体的な方向性が求められています。パーパス浸透施策を通して、社員のパーパスを築く支援をする中で、多くの企業に共 […]

弊社は、貴社の課題に合わせてカスタマイズしたサービスをご用意いたします。

まずは気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします。