一方的な評価では部下の本来の力を引き出せません。本記事では、弊社独自の「きっかけ砂時計®︎」モデルを活用した対話型フィードバックの7つのチェックポイントと実践テクニックを解説。構造化と感受性のバランスを取りながら、明日のフィードバック面談から使えるチェックリスト付きで、管理職の皆様の対話力向上をサポートします。

「フィードバック面談」と聞いて、どのようなイメージを持たれるでしょうか?

「上司から部下への一方的な評価伝達」 「結果の報告と次期目標の確認」 「形式的な手続きとしての面談」

多くの企業では、フィードバック面談がこのような一方通行のコミュニケーションになりがちです。しかし、部下の成長とパフォーマンス向上を促すフィードバックは、「対話」を通じて実現します。

多くの人材開発研究が示すように、一方的な評価伝達式のフィードバック面談よりも、対話を重視したアプローチの方が、面談後の行動変容を促進します。

その差は、部下自身による「気づき」と「納得感」にあります。

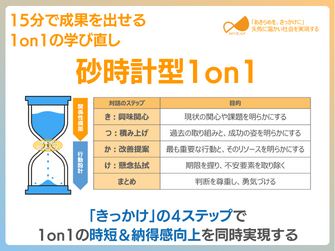

弊社が開発した「きっかけ砂時計®︎」モデルは、この対話型フィードバックを実現するための実践的フレームワークです。

本稿では、このモデルに基づいた7つのチェックポイントを通じて、部下の可能性を最大限に引き出す対話型フィードバック手法をご紹介します。

従来のフィードバック面談では「評価を伝える」ことに主眼が置かれていました。

しかし対話型フィードバックでは、「共に考え、共に成長する」ことが目的となります。

この違いは、先日のコラム「メンバーはコーチングを求めていない」でも触れたように、上司が「良いフィードバックをしなければ」という執着から解放され、よりフラットな関係で部下と向き合うことで生まれます。

フラットな関係性こそが、真の対話を可能にする土台なのです。

弊社が提唱する「きっかけ砂時計®︎」モデルは、短時間でも効果的な対話を実現するフレームワークです。

フィードバック面談においても、このモデルが強力なガイドとなります。

- き(興味関心):面談の目的を共有し、関心を高める

- つ(積み上げ):具体的な事例や実績を振り返る

- か(改善提案):今後に向けた改善点や強化点を考える

- け(懸念払拭):実行する上での障壁や必要なサポートを明確にする

このモデルを活用することで、フィードバック面談は一方通行の評価伝達ではなく、未来に向けた建設的な対話の場へと変わります。

対話型フィードバックには、以下のようなメリットがあります。

効果的な対話型フィードバックを実施するための7つのチェックポイントをご紹介します。

これらは「きっかけ砂時計®︎」モデルに基づき、フィードバック面談の質を飛躍的に向上させるポイントです。

1. 準備:目的と期待値の明確化(き:興味関心)

具体的な事例を選ぶ際は、「成功事例」と「改善機会」のバランスを意識しましょう。

特に、部下自身が気づいていない「強み」に関するフィードバックは、大きな気づきと変化をもたらします。

2. 場の設定:心理的安全性の確保(き:興味関心)

面談の冒頭で「今日はあなたの成長をサポートするためのフィードバック面談です。

一方的に評価を伝えるのではなく、一緒に考えていきたいと思います」と伝えることで、部下の心理的安全性が高まります。

3. 事実の共有:具体的な事例に基づく対話(つ:積み上げ)

「きっかけ砂時計®︎」モデルの「興味関心」と「積み上げ」の段階に相当します。

この段階では判断を交えず、事実に焦点を当てることが重要です。

「先週のプロジェクトミーティングでのプレゼンで、データの分析と提案を明確に区別して説明していましたね」といった具体的な描写を心がけましょう。

4. 解釈と影響:行動がもたらした影響の共有(つ:積み上げ)

ここでは「その行動が与えた影響」に焦点を当てます。

例えば「あなたのプレゼンの構成がクリアだったおかげで、クライアントの理解が深まり、追加の質問も具体的になりました。

特に〇〇さんが納得されていた様子が印象的でした」など、具体的な影響を伝えましょう。

5. 相手の視点:部下の考えや意図を引き出す(か:改善提案)

ここが対話型フィードバックの核心部分です。

「きっかけ砂時計®︎」モデルの「改善提案」に相当します。

部下自身に考えを整理する時間を与え、「あなたはこの状況をどう見ていますか?」「もし同じような状況があれば、どのように対応したいと思いますか?」といった質問を通じて、自己認知を促します。

6. 今後のアクション:具体的な行動計画の策定(か:改善提案)

「きっかけ砂時計®︎」モデルの「改善提案」の続きです。

部下から出てきたアイデアに対して「それを実行する上で、どんな障害がありそうですか?」「どんなサポートがあれば実行しやすいですか?」と問いかけることで、実行可能性の高いプランに練り上げていきます。

7. フォローアップ:継続的な支援と振り返り(け:懸念払拭)

対話型フィードバックの効果を最大化するには、継続的なフォローアップが不可欠です。

「来週の水曜日に10分程度、進捗を確認させてください」「月末のチームミーティングで、この取り組みの成果を共有できるといいですね」など、具体的なフォローアップの機会を設定しましょう。

「構造化」と「感受性」の二軸を用いることで、フィードバック面談の質を確認しましょう。

この二軸を活かすために、「事実・心情・目的」という三要素を意識することが効果的です。

構造化は、面談の論理的な流れと結論への道筋を明確にする要素です。

感受性は、相手の心理状態や非言語コミュニケーションに注意を払う要素です。

フィードバック面談では、この二軸のバランスを意識しながら、以下の三要素をしっかり捉えることが重要です。

- 事実 – 客観的に何が起きたのか

- 心情 – その状況で何を感じたのか

- 目的 – なぜそうしたのか、何を達成しようとしたのか

特に「心情」と「目的」を丁寧に聴くことで、単なる行動の是非を超えた深い対話が実現します。

対話型フィードバックの質を高める質問テクニックをいくつかご紹介します。弊社の「きっかけ砂時計®︎」モデルの各段階に応じた質問例も含めています。

■事実確認の質問:客観的な事実や状況を確認し、共通認識を作る質問です。

例:「そのミーティングでは具体的にどのような議論がありましたか?」

例:「その判断をする際に、どんな情報を参考にしましたか?」

■心情を引き出す質問:相手の感情や価値観を理解するための質問です。

例:「その結果を聞いたとき、どんな気持ちでしたか?」

例:「チームのフィードバックを受けて、どう感じましたか?」

■目的や意図を掘り下げる質問:行動の背景にある意図や目的を理解するための質問です。

例:「その方法を選んだ理由は何でしたか?」

例:「そのプロジェクトで最も達成したかったことは何でしたか?」

■再現性を引き出す質問:成功体験や効果的だった行動の「再現性」に焦点を当てる質問が有効です。

例:「その取り組みが上手くいった要素は何だと思いますか?他のケースでも活かせそうですか?」

例:「この成功体験を次回も再現するためには、どのような点に注意すべきでしょうか?」

■未来志向の質問:過去の問題に執着するのではなく、未来の可能性に目を向ける質問を心がけましょう。

例:「次回同じような状況があれば、どうアプローチしたいですか?」

例:「このスキルをさらに伸ばすために、次に挑戦したいことはありますか?」

■障壁や懸念を特定する質問:実行の妨げになる要因を特定し、解決策を考えるための質問です。

例:「この計画を実行する上で、どんな障害が予想されますか?」

例:「その目標に取り組む際に、どんなサポートがあると助かりますか?」

対話型フィードバックでは、これらの質問を状況に応じて柔軟に組み合わせることが重要です。

ポイントは、質問の「テクニック」に執着するのではなく、相手の成長を支援するという「目的」を見失わないことです。

改善が必要な点や厳しいフィードバックを伝える際には、以下のポイントを心がけましょう。

対話型フィードバック面談を効果的に行うための7つのチェックポイントを一覧にまとめました。

「きっかけ砂時計®︎」モデルに基づいたチェックリストを、明日のフィードバック面談からぜひご活用ください。

山梨県出身。山梨でコミュニティカフェを経営後、人材組織開発コンサルティング会社に入社。 スタートアップから大手企業の若手・中堅向けリーダーシップ開発や組織の対話風土改革に尽力した後、新規事業開発部にて事業開発マネジャー、営業マネジャーを兼任。 自社内の事業構造改革から営業戦略・マーケティング戦略まで広く携わり、その知見を人材・組織開発へ転用することを得意としている。 モットーは、「本来の力が発揮できる対話力と環境づくりを引き出す」

評価制度だけを変えても不満が尽きない 時代に合わせて、評価制度を変えても、「評価が不透明」「評価に納得感がない」と社員からの声が出てしまっている。制度設計よりも、制度運用に課題があります。メンバーが「この会社だから成長で […]

20,000件のデータから見えたキャリア自律を阻む要因 どうしてキャリア研修をしても社員のキャリア自律は進まないのか?データ分析から判明した「自前調達」の罠と、社員の自律的挑戦を引き出す対話デザインの全貌を公開。 キャリ […]

職場の対話の質を高め、オーナーシップを発揮できる環境づくりを目指す診断ツールです。 エンゲージメントの向上やキャリア自律の促進など、人的資本経営を進めていくためには「対話」が欠かせません。 本診断では、日常的な対話の傾向 […]

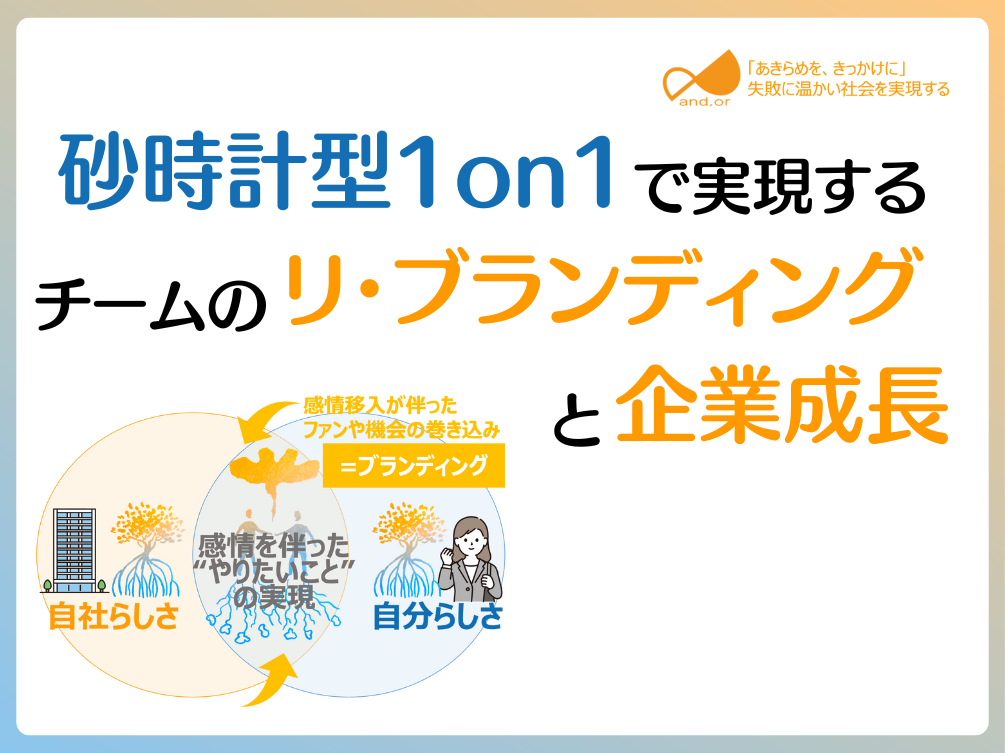

企業の成長を遂げるためには、パーパス・理念を中心に据えた「チームのリ・ブランディング」が重要です。 本資料では、このリ・ブランディングを効果的に進めるための手法として、個々の違いを新しい価値として活かし、チーム全体のパフ […]

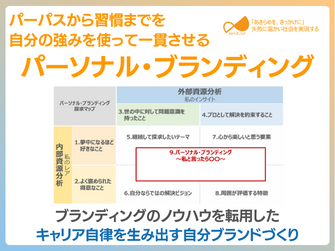

資料内容 「人的資本」や「エンゲージメント」の重要性が高まっている現代。キャリア形成においても、社員一人一人の具体的な方向性が求められています。パーパス浸透施策を通して、社員のパーパスを築く支援をする中で、多くの企業に共 […]

弊社は、貴社の課題に合わせてカスタマイズしたサービスをご用意いたします。

まずは気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします。