「また意見が出ない会議だった」「報告だけで終わってしまう」—このような悩みを持つ管理職は少なくありません。本稿では、心理的安全性を超えた「対話のデザイン」の重要性に焦点を当て、会議を創造的な場へと変える3つのポイントを解説。エンゲージメント向上を現場に定着させるための具体的アプローチを提案します。

「会議が多すぎて仕事にならない」 「いつも同じメンバーしか発言しない」 「結局、事前に決まっていることの追認になってしまう」

こうした悩みは、多くの企業で共通して聞かれるものです。会議の多くは、いまだに「報告の場」として機能しており、本来あるべき「対話を通じた創造の場」になり得ていません。

現代のビジネス環境では「正解がない問い」に向き合うことが増えています。そうした問いに対しては、多様な視点からの対話を通じて新たな意味や価値を創造することが不可欠です。

しかし多くの会議では、その本質的な機能が果たせていないのが現状です。

近年、会議の質を高める要素として「心理的安全性」が注目されています。確かに、メンバーが罰せられる恐れなく自分の意見や疑問を表明できる環境は、対話の基盤として欠かせません。

しかし、心理的安全性が高い組織であっても、必ずしも創造的な対話が生まれているとは限りません。なぜなら、安全な場があるだけでは、質の高い対話は自然には生まれないからです。心理的安全性は必要条件ではありますが、十分条件ではないのです。

創造的な会議を実現するためには、心理的安全性に加えて「対話のデザイン」が不可欠です。ここでは、対話で進める会議を成功させるための3つのポイントをご紹介します。

多くの会議が形骸化する最大の原因は、「会議の目的」が不明確なことです。

以下のように会議の目的を明確に区別することが重要です。

これらは全く異なる目的であり、それぞれに適した進行方法が存在します。にもかかわらず、多くの組織では「定例会議」という名のもと、これらが混在した会議が行われています。

会議の冒頭で「この会議で達成したいこと」を話し合いましょう。例えば、「今日の会議は創造型で、〇〇について新しいアイディアを生み出すことが目的です」と明示することで、参加者の心構えが変わります。

以前のコラムでも紹介した「構造化」と「感受性」は、会議の進行においても重要な二軸です。

構造化は、会議の論理的な流れと結論への道筋を明確にする要素です。

感受性は、参加者の心理状態や相互関係に注意を払う要素です。

多くの会議では、この二つの要素のバランスが崩れています。構造化に偏ると「効率的だが表面的」な会議になり、感受性に偏ると「和やかだが結論が出ない」会議になりがちです。

会議の性質に応じて、構造化と感受性のバランスを意識的に調整しましょう。例えば、創造型の会議では最初は感受性を高めてアイディアを出し合い、後半は構造化を強めて具体的なアクションにつなげるといった工夫が有効です。

質の高い対話を実現するためには、思考の「発散」と「収束」を意識的に切り替えることが重要です。

発散フェーズでは

収束フェーズでは

多くの会議では、この「発散」と「収束」が混在し、結果として両方が中途半端になっています。発言に対してすぐに評価が入るため新しいアイディアが出にくくなったり、収束のプロセスが不十分なため具体的なアクションにつながらなかったりするのです。

会議のアジェンダに「発散タイム」と「収束タイム」を明示的に設け、それぞれのルールを参加者と共有しましょう。例えば「最初の15分は批判禁止でアイディアを出し合い、次の15分で整理と評価を行う」といった形です。

対話型の会議を一過性のものではなく組織文化として定着させるためには、個々の会議だけでなく、組織全体のアプローチが必要です。

会議そのものの質を継続的に向上させるためには「会議の振り返り」が効果的です。

組織内のあらゆる層でファシリテーション能力を高めることが重要です。

対話を通じて生まれた価値を組織内で共有し、その効果を実感できるようにすることが定着へのカギです。

対話で進める会議を実現するための3つのポイントを再確認しましょう。

- 「何のための会議か」を再定義する:会議の種類と目的を明確にし、参加者と共有する

- 「構造化」と「感受性」のバランスを意識する:会議の性質に応じて、論理的整理と心理的配慮のバランスを取る

- 「発散」と「収束」のリズムを作る:アイディア創出と意思決定のプロセスを意識的に分ける

これらのポイントを明日の会議から実践してみてください。小さな変化から始めて、徐々に対話の質を高めていくことが重要です。

対話の本質は「フラットな関係での意味の交換」です。会議も同様に、役職や立場を超えて、互いの思考を刺激し合い、新たな意味を創造する場へと変えていくことができるはずです。

弊社では、対話型会議の設計と実践、ファシリテーター育成、組織全体の対話文化構築など、様々な角度から組織の対話力向上をサポートしています。「報告の場」から「創造の場」へと会議を変革したい方は、ぜひご相談ください。

山梨県出身。山梨でコミュニティカフェを経営後、人材組織開発コンサルティング会社に入社。 スタートアップから大手企業の若手・中堅向けリーダーシップ開発や組織の対話風土改革に尽力した後、新規事業開発部にて事業開発マネジャー、営業マネジャーを兼任。 自社内の事業構造改革から営業戦略・マーケティング戦略まで広く携わり、その知見を人材・組織開発へ転用することを得意としている。 モットーは、「本来の力が発揮できる対話力と環境づくりを引き出す」

評価制度だけを変えても不満が尽きない 時代に合わせて、評価制度を変えても、「評価が不透明」「評価に納得感がない」と社員からの声が出てしまっている。制度設計よりも、制度運用に課題があります。メンバーが「この会社だから成長で […]

20,000件のデータから見えたキャリア自律を阻む要因 どうしてキャリア研修をしても社員のキャリア自律は進まないのか?データ分析から判明した「自前調達」の罠と、社員の自律的挑戦を引き出す対話デザインの全貌を公開。 キャリ […]

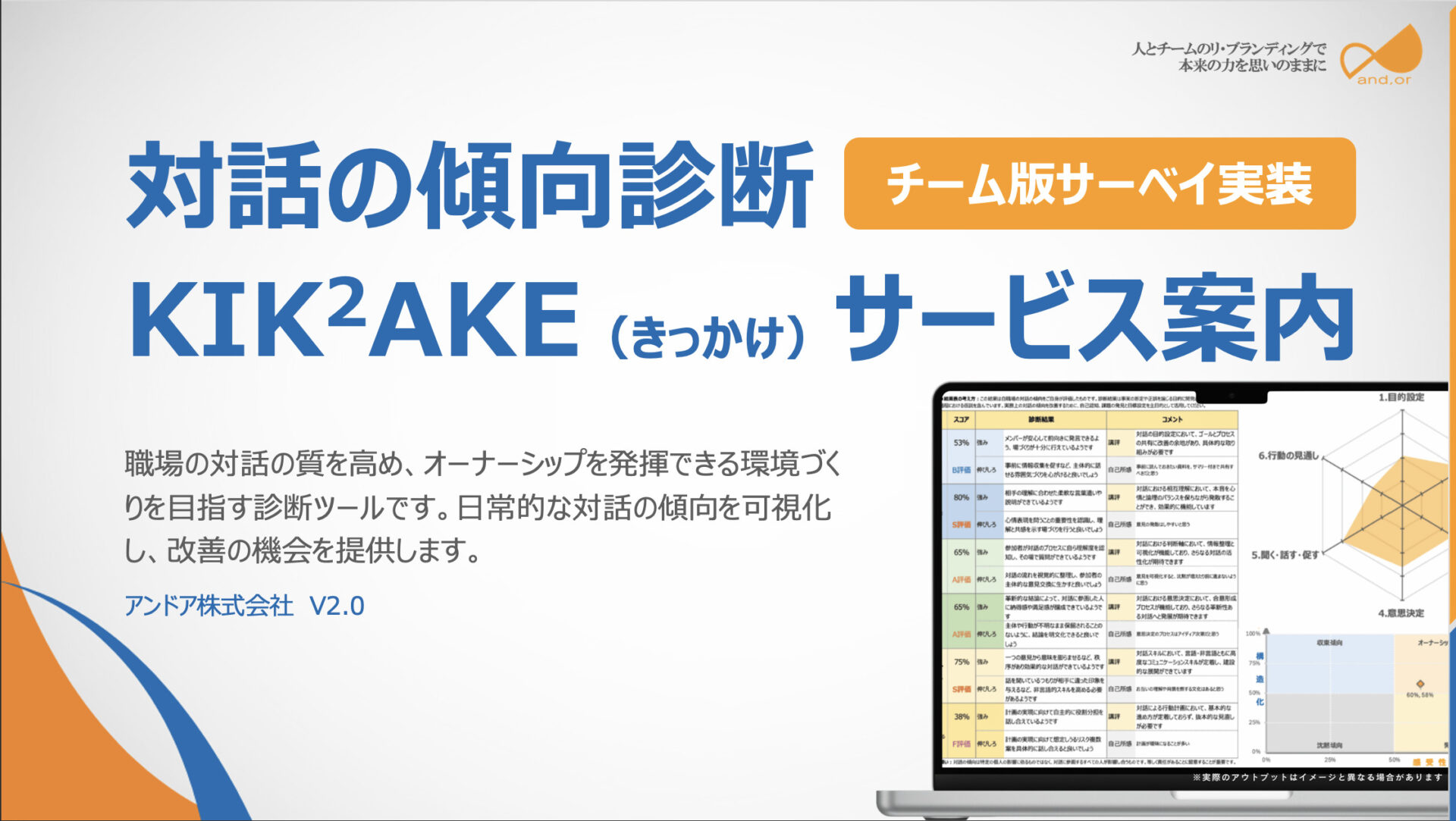

職場の対話の質を高め、オーナーシップを発揮できる環境づくりを目指す診断ツールです。 エンゲージメントの向上やキャリア自律の促進など、人的資本経営を進めていくためには「対話」が欠かせません。 本診断では、日常的な対話の傾向 […]

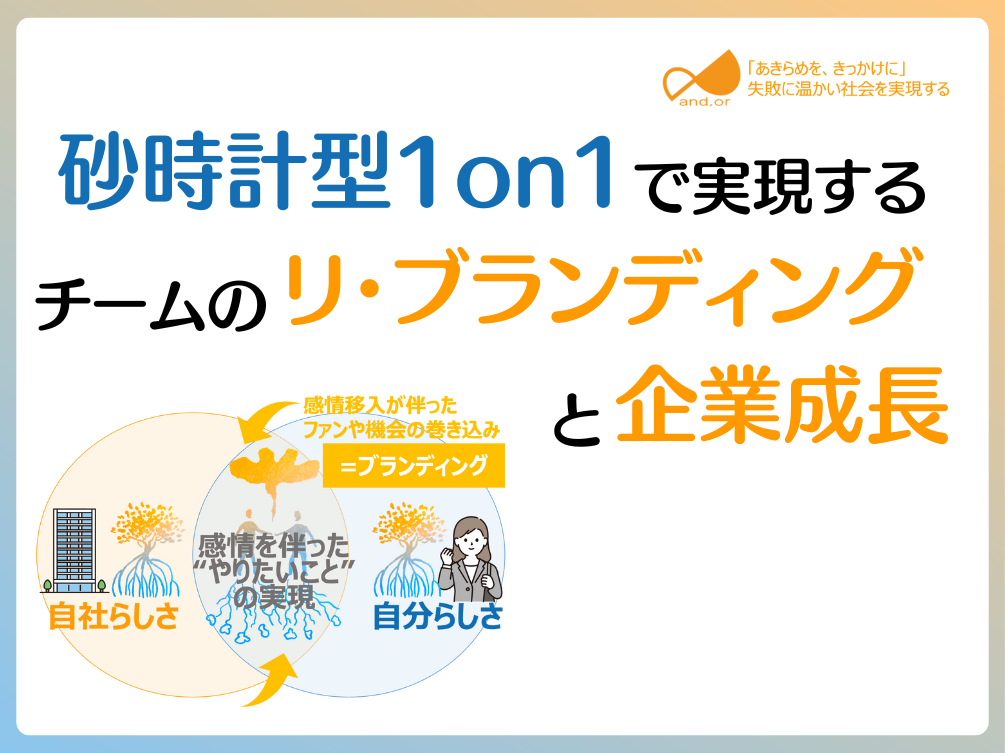

企業の成長を遂げるためには、パーパス・理念を中心に据えた「チームのリ・ブランディング」が重要です。 本資料では、このリ・ブランディングを効果的に進めるための手法として、個々の違いを新しい価値として活かし、チーム全体のパフ […]

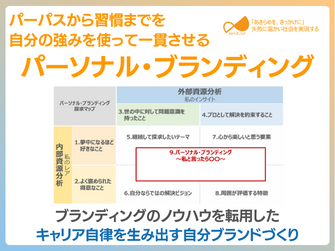

資料内容 「人的資本」や「エンゲージメント」の重要性が高まっている現代。キャリア形成においても、社員一人一人の具体的な方向性が求められています。パーパス浸透施策を通して、社員のパーパスを築く支援をする中で、多くの企業に共 […]

弊社は、貴社の課題に合わせてカスタマイズしたサービスをご用意いたします。

まずは気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします。