効率化を進める中で、人材育成や信頼関係構築といった「一見すると非効率」だが組織にとって本質的に重要な要素を排除してしまう企業が増えています。短期的な効率性と長期的な組織力のバランスを取る方法を解説します。

DXの浸透、働き方改革の推進、コスト削減への圧力。現代の企業は「効率性」を追求することが当然とされる環境にあります。

しかし、その一方で人事・経営企画部署の皆様から、こんな声をお聞きすることが増えています。

「効率化を進めた結果、社員同士のコミュニケーションが減り、組織の一体感が薄れている」

「イノベーションが生まれにくくなった気がする」

これらの声に共通するのは、効率性を追求する過程で、一見「非効率」に見える重要な要素を排除してしまっているのではないかという懸念です。

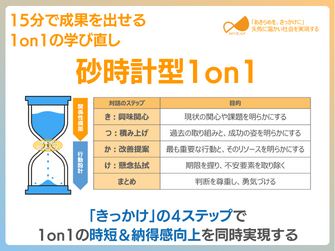

効率化の名のもとに最初に削減されがちなのが、「対話の時間」です。

特に、1on1については「形式的になった」「時間短縮を求められる」といった声が目立ちます。

効率化により、組織にとって最も重要な「人と人とのつながり」が希薄化していたのです。

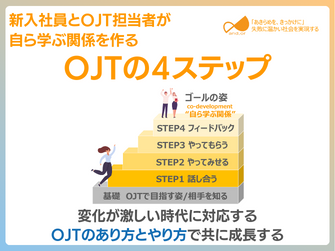

人材育成の領域でも同様の問題が発生しています。

「新人研修を3日から1日に短縮した」

「OJTの期間を半分にした」

こうした効率化施策により、確かにコストと時間は削減されます。しかし、その結果として生まれているのは「育成不足による早期離職」や「スキル不足による生産性低下」です。

人材育成は本来、時間をかけて信頼関係を構築し、失敗を重ねながら学んでいくプロセスです。これを過度に効率化すると、表面的な知識伝達は可能でも、深い理解や組織への愛着は育まれません。

効率性追求のもう一つの弊害は、組織から「余白」が失われることです。

雑談、偶発的な出会い、一見無駄に思える議論の時間

これらの「非効率」な要素こそが、イノベーションや新しいアイデアの源泉となることが、多くの研究で明らかになっています。

しかし、効率化の波の中で、こうした余白は真っ先に削減対象となります。

「生産性に直結しない時間は無駄」という考え方が浸透し、組織から創発の機会が失われているのです。

特に、こういった考えが顕著に現れているのが、会議の場です。

本来重要な会議が、単なる報告会なってしまい、参加者から「無駄」と思われてしまうことによって、新しい価値を生み出せるはずの場が、生産性に直結しない時間になっていることがあります。

すべての「非効率」が価値を持つわけではありません。

組織にとって本当に必要な「非効率」を見極めるための判断基準を設けることが重要です。

判断基準の例

これらの基準を満たす活動については、たとえ短期的に非効率に見えても、積極的に時間と資源を投資すべきです。

これらの判断基準をもとに、チーム内で「投資すべき非効率は何か」を対話することもおすすめです。

「余白」がない中で効率性だけを追求するようになっているメンバーは、このような時間を設けることで、積極的に自分で「余白」を作るようになり、イノベーティブな仕事をするようになるでしょう。

組織行動学の研究によると、チームのパフォーマンスを最も左右するのは「心理的安全性」です。

そして、心理的安全性の土台となるのが、メンバー間の信頼関係です。

信頼関係は、効率的なプロセスでは構築できません。

対話、共通体験、相互理解—これらの「非効率」なプロセスを経て初めて、強固な信頼関係が生まれます。

イノベーションには失敗がつきものです。一度で完璧な解決策を見つけることは稀で、多くの場合、試行錯誤を重ねながら最適解にたどり着きます。

しかし、効率性を重視しすぎると、この試行錯誤のプロセスが「無駄」として排除されてしまいます。

「失敗は許されない」「一発で正解を出せ」という文化が生まれ、結果として組織の学習能力と適応力が低下します。

その結果として、メンバーは「無難」なアウトプットしか出さなくなります。

効率性の追求は企業経営において必要不可欠です。

しかし、それが目的化してしまい、組織にとって本当に大切なものを見失ってしまっては本末転倒です。

真の効率性とは、短期的な時間短縮やコスト削減ではなく、長期的に見て組織全体のパフォーマンスを最大化することです。

そのためには、一見非効率に見える要素の中にある本質的な価値を見極め、適切に投資することが求められます。

自社の対話は、一人ひとりの力が引き出され、試行錯誤できる状態にあるのか、を把握することから始めていきませんか。

学生時代から10社以上の企業で働くなかで、何度も"自分が自分でなくなっていく経験"をし、現在の社会システムや働く環境、人と人とのコミュニケーションに違和感を持つ。 現在は産業カウンセラーとして、若手社会人向けのコラム執筆を中心に「働く現場で感じた違和感や気づき」を発信中。

評価制度だけを変えても不満が尽きない 時代に合わせて、評価制度を変えても、「評価が不透明」「評価に納得感がない」と社員からの声が出てしまっている。制度設計よりも、制度運用に課題があります。メンバーが「この会社だから成長で […]

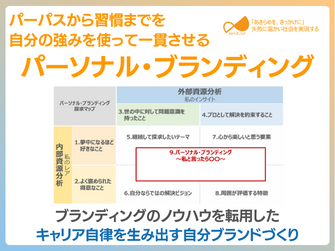

20,000件のデータから見えたキャリア自律を阻む要因 どうしてキャリア研修をしても社員のキャリア自律は進まないのか?データ分析から判明した「自前調達」の罠と、社員の自律的挑戦を引き出す対話デザインの全貌を公開。 キャリ […]

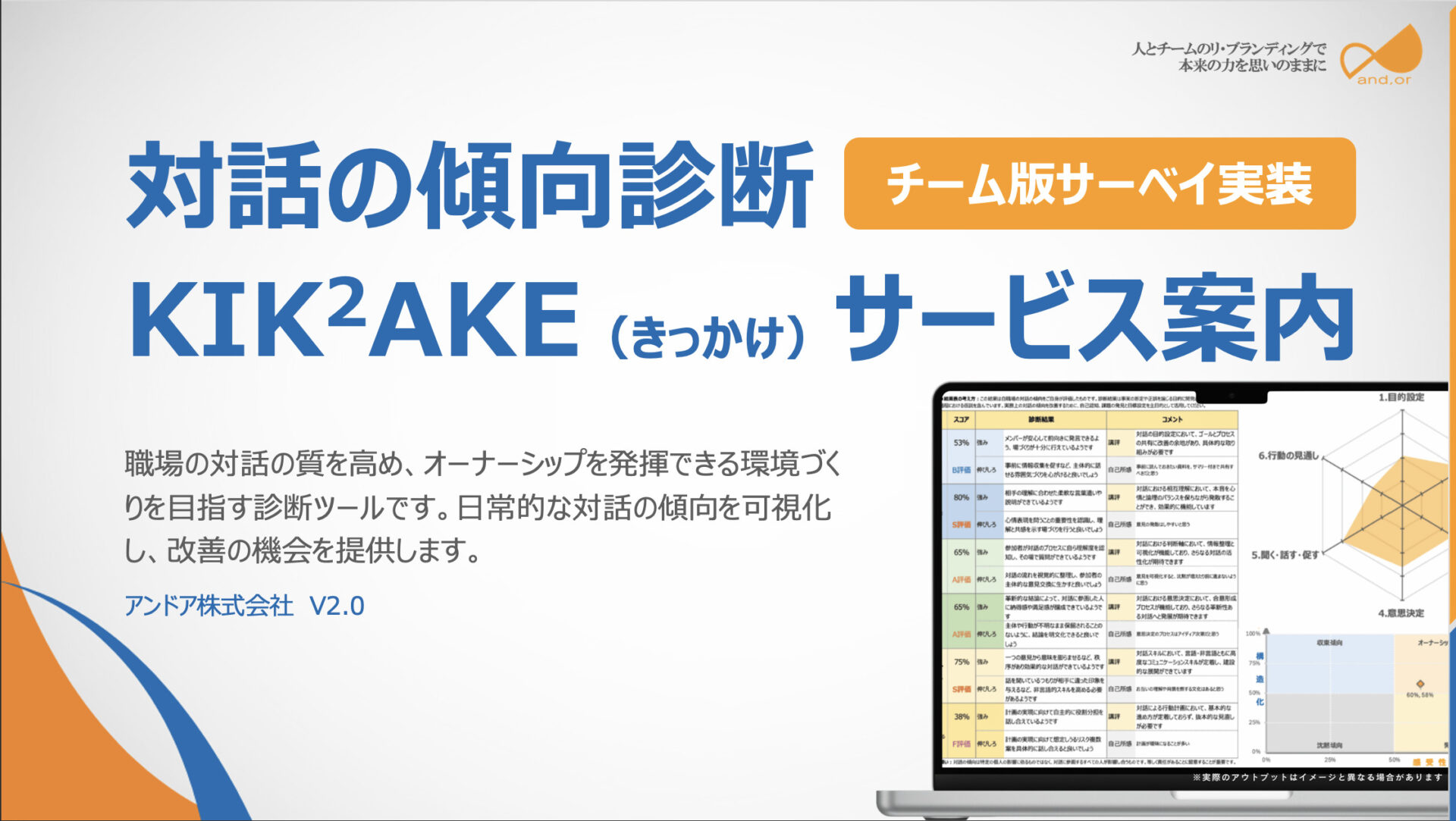

職場の対話の質を高め、オーナーシップを発揮できる環境づくりを目指す診断ツールです。 エンゲージメントの向上やキャリア自律の促進など、人的資本経営を進めていくためには「対話」が欠かせません。 本診断では、日常的な対話の傾向 […]

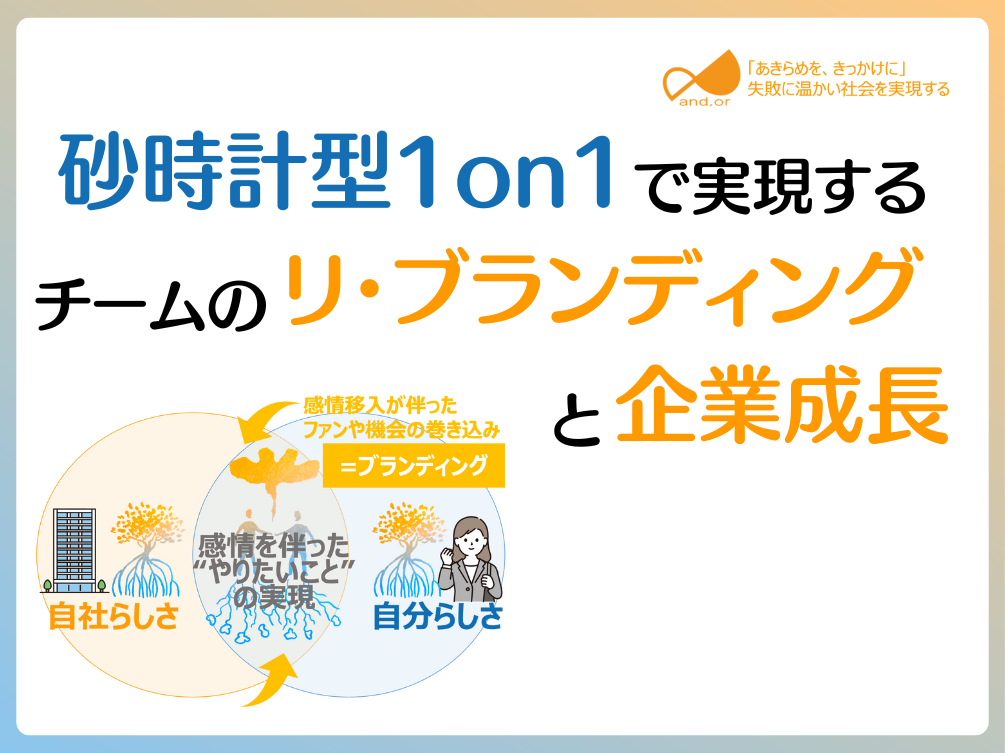

企業の成長を遂げるためには、パーパス・理念を中心に据えた「チームのリ・ブランディング」が重要です。 本資料では、このリ・ブランディングを効果的に進めるための手法として、個々の違いを新しい価値として活かし、チーム全体のパフ […]

資料内容 「人的資本」や「エンゲージメント」の重要性が高まっている現代。キャリア形成においても、社員一人一人の具体的な方向性が求められています。パーパス浸透施策を通して、社員のパーパスを築く支援をする中で、多くの企業に共 […]

弊社は、貴社の課題に合わせてカスタマイズしたサービスをご用意いたします。

まずは気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします。