変化の激しいビジネス環境で求められる「レジリエンス(回復力)」の高め方と組織への効果を解説。ストレスや困難に強くなるABCDE理論の実践法から、心理的安全性を基盤としたチーム全体のレジリエンス構築まで、具体的事例と実践ポイントを提案します。

目次

私たちの働く環境は、かつてないほど急速に変化しています。テクノロジーの進化、グローバル化、そして予期せぬパンデミックなど、ビジネスを取り巻く状況は常に流動的です。

このような環境の中で、個人もチームも持続的に成果を出し続けるために欠かせないのが「レジリエンス(回復力)」です。

レジリエンスを高めるためには、まずストレスの正体を理解することが重要です。

ストレスは単に「忙しさ」からくるものではなく、「現状の姿」と「ありたい姿」のギャップによって生じます。

例えば、「効率的に業務を進めたい」という理想があるにもかかわらず、「予想外のトラブル対応に追われている」という現状があれば、そのギャップがストレスとなります。

変化の激しい現代社会では、このギャップが頻繁に、そして突然生じることがあります。

新しいプロジェクトの立ち上げ、組織変更、市場環境の変化など、さまざまな要因が「ありたい姿」と「現状」の間に溝を作り出すのです。

従来の日本企業では、長期的な安定と予測可能性を前提とした経営が主流でした。

しかし、VUCAの時代と呼ばれる現代においては、変動性(Volatility)、不確実性(Uncertainty)、複雑性(Complexity)、曖昧性(Ambiguity)が増大し、予測不能な状況に適応する力が求められています。

その結果、単に困難に耐える「我慢強さ」ではなく、困難から学び、回復し、さらに成長する力としての「レジリエンス」が注目されているのです。

レジリエンスは単なる精神論ではなく、科学的に裏付けられた能力であり、適切なアプローチによって高めることができます。

レジリエンスを高めることで得られるメリットは多岐にわたります。

短期的にはストレスの軽減や心身の健康維持といった効果がありますが、長期的に見ると、次のような大きなメリットがあります。

これらのメリットは、個人レベルだけでなく、チーム全体、さらには組織全体のパフォーマンスに大きく影響します。レジリエンスの高いチームは、困難な状況でも結束力を保ち、共に問題解決に取り組むことができるのです。

では、具体的にどのようにしてレジリエンスを高めることができるのでしょうか。ここでは、科学的研究に基づいた実践的なアプローチを紹介します。

レジリエンスを高める最初のステップは、自分の「認知」の癖に気づくことです。

認知とは、出来事に対する「受け止め方」や「信念」のことで、これが私たちの感情や行動に大きな影響を与えています。

例えば、同じ「上司からの指摘」という出来事に対して、ある人は「自分の能力不足が露呈した」と受け止め、落ち込んでしまうかもしれません。

一方、別の人は「成長するためのフィードバックをもらえた」と解釈し、前向きに受け止めるかもしれません。

このように、同じ出来事でも、認知の仕方によって生じる感情や行動は大きく異なります。

自分がどのような認知のパターンを持っているかに気づき、それを意識的に見直すことが、レジリエンスを高める第一歩となります。

認知の癖を知るためのチェックポイント

- 困難な状況に直面したとき、どのような考えが自動的に浮かぶか

- その考えには「~すべき」「~しなければならない」といった絶対的な言葉が含まれていないか

- 最悪の事態を想定して過剰に心配していないか

- 一部の失敗を全体の失敗と捉えていないか

- 自分の感情を事実と混同していないか

認知の癖に気づいた後、その認知を変えるために役立つのが「ABCDE理論」です。

これは、心理学者アルバート・エリスが開発した認知行動療法の一つで、効果的に思考パターンを変える方法として知られています。

A(Activating Event)- 出来事

まず、ストレスを引き起こした具体的な出来事を特定します。

例えば、「プロジェクトの進行が予定より遅れている」など、できるだけ客観的な事実として捉えます。

B(Belief)- 信念・受け止め方

次に、その出来事に対する自分の解釈や考えを明確にします。

例えば、「このままでは期限に間に合わず、チーム全体に迷惑をかけることになる」「自分の能力不足が原因だ」といった考えが浮かぶかもしれません。

C(Consequence)- 結果・感情・行動

その信念に基づいて生じた感情や行動を認識します。

例えば、不安や焦り、自己嫌悪といった感情や、過剰な残業、チームメンバーへの八つ当たりといった行動が生じるかもしれません。

D(Dispute)- 反論・言い換え

ここからが重要なステップです。「そもそも」という視点を持ち、自分の信念が非合理的ではないか、他に建設的な解釈はないかを考えます。

例えば、「遅れの原因は自分だけではなく、初めから無理のあるスケジュールだったのではないか」「チーム全体で解決策を考えることで、むしろチームワークが強化されるかもしれない」といった反論が可能です。

このステップでは、目的を再認識することが特に重要です。「そもそも、このプロジェクトの目的は何だったのか」と立ち返ることで、新たな視点が生まれることがあります。

E(Effect)- 効果的な新しい信念

反論によって得られた、より合理的で建設的な新しい信念を受け入れます。

例えば、「遅れは事実だが、今できる対策を講じることが重要だ」「この経験をチーム全体の学びとして活かせば、次回はより良いプロジェクト運営ができるだろう」といった前向きな信念です。

レジリエンスを高めるもう一つの重要な考え方が「原因帰属」です。

これは、ある出来事の原因をどこに求めるかという考え方で、「変えられるもの(今後の自分の行動)」と「変えられないもの(天気、過去、他人)」を区別し、変えられるものに焦点を当てることが重要です。

例えば、プレゼンテーションがうまくいかなかった場合、「自分には才能がない」(変えられない)と考えるのではなく、「準備不足だった」「練習が足りなかった」(変えられる)と考えることで、次回に向けた具体的な行動につなげることができます。

この考え方は、無力感を減らし、自己効力感(自分にはできるという感覚)を高める効果があります。

変えられないことにエネルギーを費やすのではなく、変えられることに焦点を当てることで、より効果的な問題解決が可能になるのです。

レジリエンスを高めるための取り組みは、個人やチームにどのような効果をもたらすのでしょうか。

ここでは、具体的な事例とともに7つの効果を紹介します。

レジリエンスが高まると、ストレスの原因となる出来事に対する受け止め方や認知が変化します。

「何とかならない」と感じていた状況でも、「変えられること」と「変えられないこと」を区別し、変えられることに焦点を当てられるようになります。

例えば、仕事で分からないことが増えて質問しづらい状況(出来事A)に対し、「迷惑をかけそう」だと受け止めて抱え込んでしまう(信念B、感情行動C)場合でも、レジリエンスが高まると、「質問によってより良い方法が見つかるかもしれない。

それはチームへの貢献になる」という新しい解釈(効果的な新しい信念E)を生み出すことができます。

このように認知転換ができることで、ストレスを軽減し、新たな行動へと繋げることができます。

また、ストレスそのものを悪と捉えるのではなく、「調子が悪いと感じることは誰にでもある」と受け入れる自己尊重の気持ちが、ストレスへの対応の第一歩となります。

レジリエンスは、困難やストレスに直面した際に、柔軟に対応し、回復する力です。

「もうダメだ」と感じるような状況でも、立ち直り、再び目標に向かって進むことができるようになります。

例えば、納期連絡のミスで顧客に迷惑をかけてしまった営業職のCさんが、「自分は営業に向いていない」と落ち込んでいる(信念B、感情行動C)状況でも、レジリエンスが高まると、「営業はお客様の悩みに寄り添う仕事だ。

今、お客様のために何ができるかを考えよう」という新しい解釈(効果的な新しい信念E)が生まれます。

このように、一時的な失敗に引きずられることなく、前向きな行動を継続できることが、長期的なパフォーマンス向上に繋がります。

現代社会は変化が常であり、予期せぬ出来事も起こりえます。

レジリエンスの高い人は、このような変化に対して柔軟に思考し、行動を修正することができます。

例えば、希望とは違う部署に配属されたAさんが「自分の努力は無駄だった」と感じて意欲を失っている(信念B、感情行動C)状況でも、レジリエンスが高まると、「お客様の喜ぶ顔を見るための努力は、どの部署でも活かせる。

今の場所でできることを探求し、キャリアに活かそう」という新しい解釈(効果的な新しい信念E)が生まれます。

このように、環境が変わっても目的を見失わず、新しい状況に適応していくことができます。

レジリエンスを高めるための認知転換の過程で、従来の考え方にとらわれず、多角的な視点から物事を捉えることができるようになります。

質問をすることに「迷惑をかけそう」と感じていたBさんの例では、「質問によってより良い方法が見つかるかもしれない」という新しい視点を得ることで、チーム全体の効率化や成果向上に貢献できる可能性に気づけます。

このような多角的な視点は、単に問題解決だけでなく、業務プロセスの改善やイノベーションにもつながる可能性があります。

「当たり前」と思っていたことを疑い、新しい可能性を探ることで、より良い方法が見つかるのです。

自身のレジリエンスが高まることで、困難な状況でも建設的な言動を取りやすくなります。

これは、チーム全体にポジティブな影響を与えます。

質問をためらっていたBさんが積極的に質問するようになることで、チーム内の情報共有が促進され、協力体制が強化されるなど、チーム全体のパフォーマンス向上に貢献できます。

また、一人がレジリエンスを高める行動を取ることで、他のメンバーもそれに影響され、チーム全体のレジリエンスが高まるという相乗効果も期待できます。

認知転換によってネガティブな感情や思考から解放されることで、これまで思いつかなかった新しい行動や解決策が生まれることがあります。

例えば、苦手な顧客との会議を前に気分が落ち込んでいた人が、「言われることは相手のニーズかもしれない。

ニーズをパターン化して対応を考えよう」と認知転換することで、具体的な準備行動につながり、自信を持って会議に臨むことができます。

ネガティブな感情は思考の幅を狭め、行動の選択肢を制限してしまいます。

それに対し、レジリエンスが高まることで、より広い視野と選択肢の中から最適な行動を選べるようになるのです。

レジリエンスの高い人は、問題に直面した際に感情的に反応するのではなく、客観的に状況を分析し、解決策を探ることができます。

例えば、ルーチンワークに達成感を感じられずにいたDさんが、「そもそも総務の仕事は小さな改善で効率化することに醍醐味がある。

まずは自分のサイズで効率化できることをやってみよう」と考えることで、具体的な改善行動につながり、仕事への意欲を取り戻すことができます。

問題解決においては、問題の本質を見極め、解決可能な部分から着手することが重要です。

レジリエンスを高めることで、このような問題解決のアプローチがより効果的になります。

ここまで、個人レベルでレジリエンスを高める方法について説明してきましたが、組織やチームとしてレジリエンスを高めるためには、どのようなアプローチが有効でしょうか。

チームのレジリエンスを高める上で最も重要な基盤となるのが「心理的安全性」の確保です。

心理的安全性とは、チームのメンバーが自分の意見や懸念、ミスを率直に言えると感じられる環境のことを指します。

心理的安全性とレジリエンスには密接な関係があります。

- 認知の転換を促進する場の創出:ABCDE理論を実践するには、自分の認知の癖に気づき、それを疑う必要があります。心理的安全性が確保された環境では、「この考え方は本当に合理的だろうか?」と自問自答しやすくなります。

- 失敗からの学習を可能にする:レジリエンスの核心は失敗や困難から学び、回復する能力です。心理的安全性が高いチームでは、失敗を隠したり責めたりせず、オープンに共有し、そこから学ぶことができます。

- ソーシャルサポートの活性化:困難な状況で他者からのサポートを受けられることは、レジリエンスを高める重要な要素です。心理的安全性が確保されていれば、助けを求めることへの心理的障壁が低くなります。

チームとしてのレジリエンスを高めるためには、メンバー間の定期的な対話の機会を設けることが効果的です。

単なる業務報告の場ではなく、互いの認知や感情を共有し、共に学び合う場を創ることで、チーム全体のレジリエンスが向上します。

効果的なチーム対話では、以下のような問いかけを通じて、メンバーの認知転換を促し、共通理解を深めることができます。

- 現状認識の共有:

「今、私たちはどのような状況に直面しているのか?」「それぞれがどのように感じているのか?」- 多様な視点の探索:

「この状況を別の角度から見ると、どのように解釈できるだろうか?」「他にどのような可能性があるだろうか?」- 学びの言語化:

「この経験から何を学べるだろうか?」「次に活かせることは何だろうか?」- 共同行動の検討:

「これからどのようなアクションを取れるだろうか?」「お互いにどのようにサポートできるだろうか?」

このような対話の場では、リーダーが自らの認知プロセスや感情を率直に共有することで、他のメンバーも安心して発言できる雰囲気が生まれます。

また、成功体験だけでなく、困難や挫折の経験も共有することで、「完璧である必要はない」というメッセージが伝わり、チーム全体の心理的安全性が高まります。

定期的な対話を通じて、困難や失敗を「成長の機会」として捉える文化が醸成され、チーム全体のレジリエンスが強化されるのです。

チームのレジリエンスを高める上で、リーダーの役割は非常に重要です。特に以下の点に注意することで、チーム全体のレジリエンスを促進することができます。

レジリエンスを高める上で、対話は非常に重要な役割を果たします。

組織内での対話には、以下のような側面があります。

ABCDE理論のD(反論)は、実は自分自身との対話です。

自分の信念や考え方に対して、「本当にそうだろうか?」「別の見方はないだろうか?」と問いかけることで、認知の柔軟性を高めることができます。

この内なる対話を習慣づけることで、自動的に浮かぶネガティブな考えを、より建設的な考えに変換できるようになります。

例えば、「この仕事は無意味だ」という思考が浮かんだ際に、「この仕事の意義は何だろう?」「誰かの役に立っているのだろうか?」と自問自答することで、新たな意味を見出せるかもしれません。

聞き手としての姿勢も対話の質を大きく左右します。

相手が「自分のことをわかろうとしてくれている」「受け止めてくれている」と感じられる聞き方をすることで、話し手は自己内省に集中できるようになります。

この「聞く」という行為は、良質な「問い」を投げかけることと同等かそれ以上に重要です。

「建設的」な対話は、自己内省が進むまでは難しい場合もあります。

しかし、相手の現在の考えや感情を尊重して話を聞き続けることで、やがて建設的な対話や思考への土壌が育まれていきます。

聞き手の存在が、話し手の「内なる対話」を促進する触媒となるのです。

他者との対話、特にフィードバックは、自分の認知の癖に気づくきっかけとなります。

自分では気づかない思考のパターンや行動の傾向を、他者からの視点で指摘してもらうことで、新たな気づきが生まれるのです。

フィードバックを受ける際には、相手の感情や受け止め方を否定しない姿勢が重要です。

「それは違う」と防衛的になるのではなく、「なるほど、そのように見えたのですね」と受け止めることで、建設的な対話が可能になります。

例えば、チームメンバーが失敗体験を語る際、「次はどうすれば良かったと思う?」と性急に解決策を求めるのではなく、まず「そのとき、どんな気持ちだったの?」と感情に寄り添い、「その経験をどう捉えているの?」と相手の認知を理解しようとする姿勢が、相手の自己内省と認知転換を促します。

このような対話を通じて、失敗体験から学びを引き出し、それを言語化することで、個人とチーム全体のレジリエンスが高まります。

自分の出来事や心情を素直に認め、言葉にすることは、ストレスへの対応の第一歩となります。

研究によれば、ネガティブな感情を言語化することで、その感情の強さが和らぐことが分かっています。

例えば、「今、とても不安を感じている」と自分の感情を認識し、言葉にすることで、感情に飲み込まれるのではなく、感情と一定の距離を取ることができるようになります。

これは「メタ認知」と呼ばれる能力で、レジリエンスを高める上で重要な要素です。

また、他者に自分の感情や考えを言語化して伝えることで、共感や理解を得られ、孤独感が軽減されるという効果もあります。

チーム内で安心して感情を表現できる文化があれば、メンバー一人ひとりのレジリエンスが高まり、チーム全体のパフォーマンス向上につながるでしょう。

レジリエンスは、困難を乗り越え、そこから学び、成長する力です。

個人だけでなく、チーム全体がレジリエンスを高めることで、変化の激しい環境の中でも持続的に高いパフォーマンスを発揮することができます。

そのためには、ABCDE理論などの具体的なフレームワークを活用し、認知の癖に気づき、より建設的な思考パターンを身につけることが重要です。

また、チーム内での対話を通じて、互いの認知や感情を尊重し、共に成長していく文化を創ることが求められます。

レジリエンスの高いチームでは、困難な状況を「乗り越えるべき壁」ではなく「成長するための機会」と捉えることができます。

このような文化を醸成することで、チームメンバー一人ひとりが自己実現を果たしながら、組織全体の成果向上に貢献することができるでしょう。

レジリエンスは生まれつきの才能ではなく、誰でも身につけ、高めることができる能力です。

今日から、あなたのチームでもレジリエンスを高める取り組みを始めてみませんか?

山梨県出身。山梨でコミュニティカフェを経営後、人材組織開発コンサルティング会社に入社。 スタートアップから大手企業の若手・中堅向けリーダーシップ開発や組織の対話風土改革に尽力した後、新規事業開発部にて事業開発マネジャー、営業マネジャーを兼任。 自社内の事業構造改革から営業戦略・マーケティング戦略まで広く携わり、その知見を人材・組織開発へ転用することを得意としている。 モットーは、「本来の力が発揮できる対話力と環境づくりを引き出す」

評価制度だけを変えても不満が尽きない 時代に合わせて、評価制度を変えても、「評価が不透明」「評価に納得感がない」と社員からの声が出てしまっている。制度設計よりも、制度運用に課題があります。メンバーが「この会社だから成長で […]

20,000件のデータから見えたキャリア自律を阻む要因 どうしてキャリア研修をしても社員のキャリア自律は進まないのか?データ分析から判明した「自前調達」の罠と、社員の自律的挑戦を引き出す対話デザインの全貌を公開。 キャリ […]

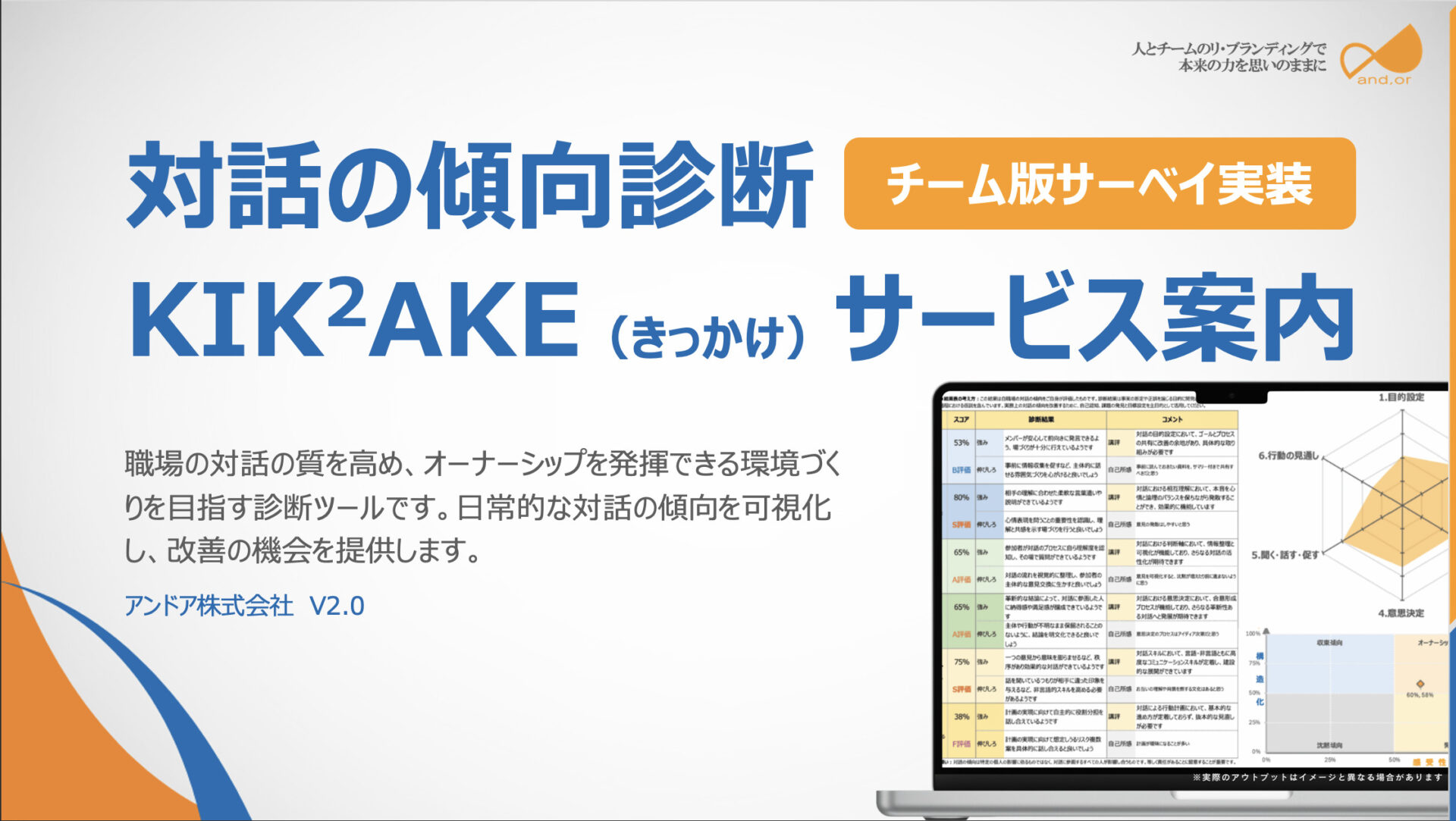

職場の対話の質を高め、オーナーシップを発揮できる環境づくりを目指す診断ツールです。 エンゲージメントの向上やキャリア自律の促進など、人的資本経営を進めていくためには「対話」が欠かせません。 本診断では、日常的な対話の傾向 […]

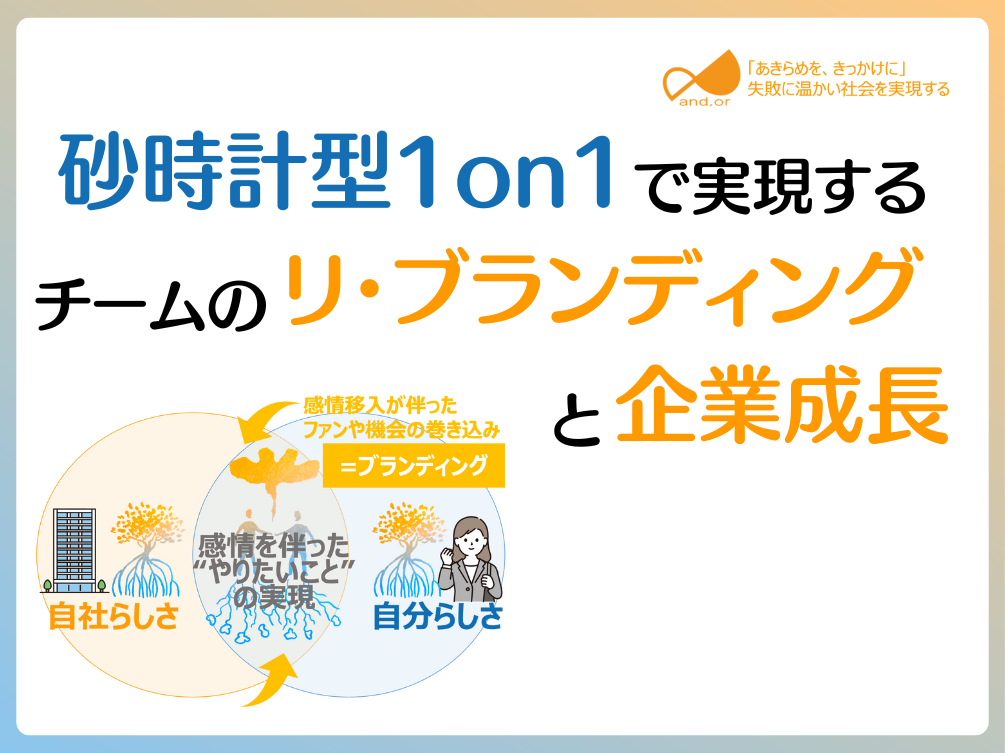

企業の成長を遂げるためには、パーパス・理念を中心に据えた「チームのリ・ブランディング」が重要です。 本資料では、このリ・ブランディングを効果的に進めるための手法として、個々の違いを新しい価値として活かし、チーム全体のパフ […]

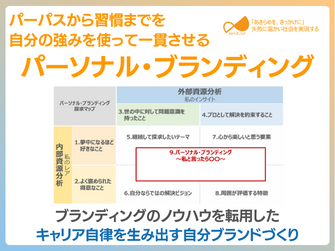

資料内容 「人的資本」や「エンゲージメント」の重要性が高まっている現代。キャリア形成においても、社員一人一人の具体的な方向性が求められています。パーパス浸透施策を通して、社員のパーパスを築く支援をする中で、多くの企業に共 […]

弊社は、貴社の課題に合わせてカスタマイズしたサービスをご用意いたします。

まずは気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします。