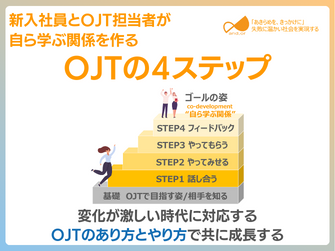

フィードバックが届かない原因は“伝え方”ではなく関係性の土壌不足。社会構成主義の視点で対話不全を解剖し、OJT制度を「関係性支援の装置」として再定義することで、フィードバックが機能する状態を構築します。

目次

「”あなたのために”と言えば伝わる」

「フィードバックは”伝え方”が9割」

多くの企業がこうしたノウハウを学び、コミュニケーション研修や1on1制度を導入しています。

しかし現場では「何度言っても若手に響かない」「厳しく言えば萎縮され、やさしく言えば甘く見られる」という声が絶えません。

これらは”伝え方”の問題ではなく、そもそも「話ができる関係性」が構築されていないことが原因です。

どんなに言葉を選んでも、その言葉が届く土壌がなければ意味がありません。

本コラムでは、この問題を「社会構成主義」という新しい視点から読み解き、OJT制度が”関係性の土壌”を育てる鍵になることをご提案します。

「私たちが”現実”と感じていることの多くは、他者との関係や対話を通じて作られている」という考え方を社会構成主義と呼ばれています。

たとえば「この部下は主体性がない」と感じても、それは部下個人の性質ではなく、主体性が発揮されにくい関係性がそこにあるだけかもしれません。

この視点に立つと「伝えても伝わらない」のは、相手の理解力の問題ではなく、”その関係性において伝わる構造が育っていない”という見方ができます。つまり、問題は個人ではなく「関係性」にあるのです。

従来のフィードバックは「正解を教える」「評価を伝える」という一方的なものでした。

しかし社会構成主義の視点では、フィードバックは「意味を共につくるプロセス」と捉えることができます。

重要なのは、フィードバックを一回限りの「評価の伝達」ではなく、継続的な「対話のプロセス」として捉え直すことです。

どれだけ丁寧な言葉を使っても、関係性が整っていなければフィードバックは届きません。

- 信頼関係があれば、厳しい言葉も「期待されている」と受け止められる

- 関係性が浅ければ、やわらかい言葉でも「責められている」と感じる

ある企業では、同じ内容のフィードバックでも、直属の上司からは「評価されている」と防衛的に受け止められ、先輩社員からは「助言してくれている」と前向きに受け止められる傾向がありました。

つまり「何を言うか」より「誰との間で言われるか」が重要になってきています。

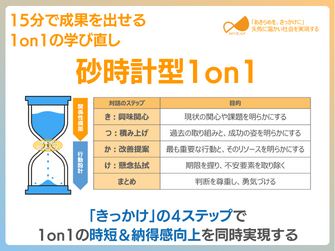

「関係性のデザイン」とは、誰と誰が、どのように関わるかを意図的に設計することです。

1. 対話の目的を最初に握る

たとえば、1on1の冒頭で「今日は〇〇さんの成長のために話をしたい」と伝えるだけで、部下の受け止め方は大きく変わります。

「評価面談」ではなく「成長支援の時間」だと分かれば、部下も本音を話しやすくなります。

2. 雑談から始める習慣をつくる

週に1回、15分だけ「仕事以外の話」をする時間を設けてみましょう。趣味の話、週末の過ごし方、最近読んだ本など。

こうした雑談の積み重ねが、いざという時の率直なフィードバックを可能にします。

実際、雑談が多い職場ほど、厳しいフィードバックも建設的に受け止められる傾向があります。

3. 先輩社員を「橋渡し役」にする

上司と部下の間に、評価に関わらない先輩社員を入れることで、対話の質が変わります。

先輩が「上司はこういう意図で言っているんだよ」「君の頑張りは上司も認めているよ」と通訳することで、誤解や緊張が解けていきます。

4. 一緒に汗をかく機会をつくる

新規プロジェクトの立ち上げ、社内イベントの準備、顧客対応の同行など、上司と部下が「同じ側」に立って取り組む経験は、普段の上下関係を超えた信頼を生みます。

「あの時一緒に頑張った」という共通体験があれば、その後のフィードバックも素直に受け入れられるようになります。

こうした意図的な設計によって、自然に対話が生まれる土壌が育まれます。

上司と若手が直接向き合う構造では、若手は「評価される」と身構え、管理職は「響かない」と諦めがちです。

この緊張を和らげるには、“関係性の間に立つ存在”が必要です。

OJTトレーナーは単なる「業務を教える人」だけではなく、以下のような役割を担います。

- 若手の不安や意図を汲み取り、上司に橋渡しする

- 上司の期待を、若手に分かりやすく翻訳する

- 日常の成長を言語化し、職場で共有する

このような役割を担えば、OJT制度そのものが”対話と信頼を育てる土壌”に変わります。

フィードバックが機能しない問題は、個人のスキル不足ではなく、関係性の構造的な問題です。

私たちが注目すべきは、

「もっと伝え方を学ぼう」でもなく

「もっと受け止める力を養おう」でもなく

「もっと、関係の育ち方を設計しよう」という発想です

その第一歩として、OJT制度の再定義は最も着手しやすく、本質的な取り組みです。

山梨県出身。山梨でコミュニティカフェを経営後、人材組織開発コンサルティング会社に入社。 スタートアップから大手企業の若手・中堅向けリーダーシップ開発や組織の対話風土改革に尽力した後、新規事業開発部にて事業開発マネジャー、営業マネジャーを兼任。 自社内の事業構造改革から営業戦略・マーケティング戦略まで広く携わり、その知見を人材・組織開発へ転用することを得意としている。 モットーは、「本来の力が発揮できる対話力と環境づくりを引き出す」

評価制度だけを変えても不満が尽きない 時代に合わせて、評価制度を変えても、「評価が不透明」「評価に納得感がない」と社員からの声が出てしまっている。制度設計よりも、制度運用に課題があります。メンバーが「この会社だから成長で […]

20,000件のデータから見えたキャリア自律を阻む要因 どうしてキャリア研修をしても社員のキャリア自律は進まないのか?データ分析から判明した「自前調達」の罠と、社員の自律的挑戦を引き出す対話デザインの全貌を公開。 キャリ […]

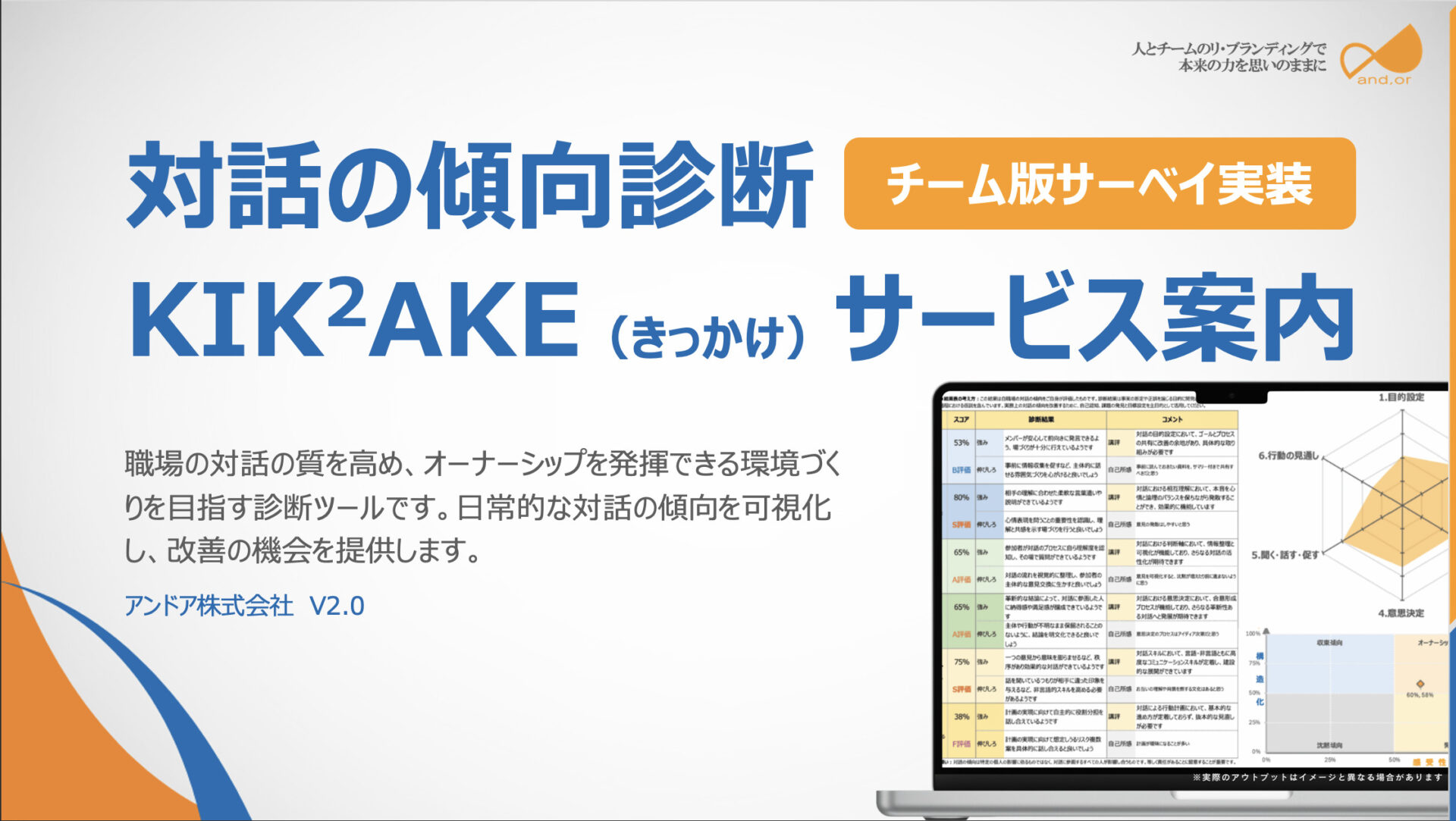

職場の対話の質を高め、オーナーシップを発揮できる環境づくりを目指す診断ツールです。 エンゲージメントの向上やキャリア自律の促進など、人的資本経営を進めていくためには「対話」が欠かせません。 本診断では、日常的な対話の傾向 […]

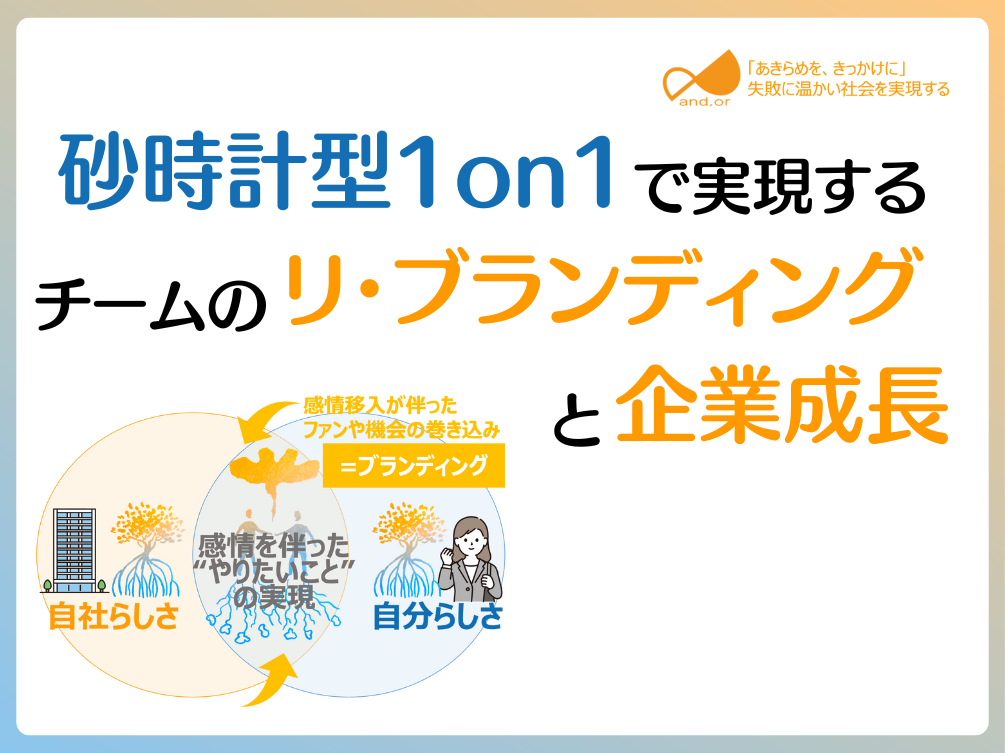

企業の成長を遂げるためには、パーパス・理念を中心に据えた「チームのリ・ブランディング」が重要です。 本資料では、このリ・ブランディングを効果的に進めるための手法として、個々の違いを新しい価値として活かし、チーム全体のパフ […]

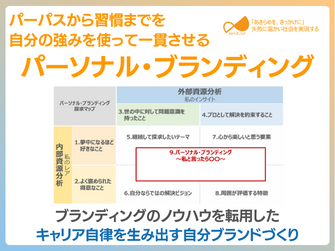

資料内容 「人的資本」や「エンゲージメント」の重要性が高まっている現代。キャリア形成においても、社員一人一人の具体的な方向性が求められています。パーパス浸透施策を通して、社員のパーパスを築く支援をする中で、多くの企業に共 […]

弊社は、貴社の課題に合わせてカスタマイズしたサービスをご用意いたします。

まずは気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします。