社員が仕事のやりがいを失う原因と、マネジャー・人事担当者ができる具体的な対策を解説。「パパママおかえり」を実現した工場作業員の実例から、仕事の目的の再定義と対話の重要性を学ぶ実践的コラムです。

「最近、部下のモチベーションが下がっているように感じる」

「入社3年目くらいの社員が、以前ほど生き生きと働いていない」

「ベテラン社員が粛々と仕事をこなすだけで、新しいチャレンジをしなくなった」

このような悩みを抱える管理職や人事担当者は少なくありません。社員が仕事に対するやりがいを見失ってしまうと、業務のパフォーマンスが低下するだけでなく、職場全体の活力も失われていきます。

では、なぜ社員は仕事のやりがいを失ってしまうのでしょうか。そして、一度失ったやりがいを取り戻すことは可能なのでしょうか。本コラムでは、社員が仕事のやりがいを失う原因と、マネジャーや人事担当者ができる具体的な対策について考えていきます。

多くの人は、入社前に抱いていた理想や期待と、実際の業務内容や職場環境とのギャップに直面します。

これが「リアリティショック」です。

新入社員は「自分の能力を活かして組織に貢献したい」「創造的な仕事をしたい」という期待を持って入社しますが、実際には単調な作業や指示通りの業務が続くことで、「仕事は粛々とこなすもの」と学習してしまいます。

また、入社時の期待と違い、思うように自分の意見が通らなかったり、新しいアイデアが評価されなかったりすることで、「この会社では自分らしく働けない」と感じてしまうケースも少なくありません。

「この資料、誰が見るんだろう?」

「このレポート、本当に必要なのかな?」

日々の業務において、このような疑問を抱いたことはありませんか?

任された業務が誰のためになっているのか、どのような価値を生み出しているのかが不明確なまま仕事を続けると、業務の意義を見失ってしまいます。

特に大企業や複雑な組織構造を持つ企業では、自分の業務が最終的にどのような価値につながっているのかが見えづらくなります。

そのため、社員は「言われたことをこなせばいい」という受動的な姿勢になり、やりがいを感じられなくなってしまうのです。

人は努力した分だけ、その成果が認められることを期待します。

しかし、自分なりに頑張って業務に取り組んでも、上司や周囲からのフィードバックがなければ、「頑張っても仕方がない」という諦めの気持ちが生まれます。

米国ギャラップ社が2023年に実施した「State of the Global Workplace」調査によれば、世界の従業員の67%が「上司から十分な評価やフィードバックを得られていない」と回答しています。

また、日本能率協会が実施した「ビジネスパーソンのモチベーション調査」では、「上司からの適切な評価」が仕事のやりがいに直結する要因として上位に挙げられています。

このように、適切な評価やフィードバックがないことは、社員のやりがいを大きく損なう要因となっています。

「なぜこの仕事をしているのか」

「この仕事を通じて何を実現したいのか」

このような本質的な問いについて語り合う場が職場にないと、社員は日々の業務に追われるだけの状態に陥ります。

特に、現実主義(リアリズム)が強い職場では、夢や希望を語ることが「非現実的」「非効率的」とみなされがちです。

しかし、仕事の意味や働く理由を共有し合う機会がないことで、社員は「この職場で働いても良いことがない」「自分がここで働いている理由がない」と感じてしまい、やりがいを見失ってしまうのです。

ここまで、社員が仕事のやりがいを失う主な理由を見てきましたが、一度失ったやりがいは取り戻せないのでしょうか?

結論から言えば、やりがいはいつでも作り出すことができます。そのためには、「仕事の目的を再定義する」ことが重要です。

同じ業務内容でも、その目的や意義を再確認することで、仕事への取り組み方や感じ方は大きく変わります。

ここで、実際の事例をご紹介します。工場の機械メンテナンスを担当していた30代の男性Aさんの例です。

Aさんは日々、生産チームから呼び出されては、動かなくなった機械の修繕を行う業務を担当していました。

彼は自分の仕事について、「壊れたものを直すだけで、直せて当たり前。直らないと、怒られるだけの仕事」と考えていました。唯一の楽しみは、仕事が終わって家に帰ったとき、子どもたちが「パパ、おかえり!」と出迎えてくれる瞬間だけ。

仕事自体にやりがいを感じることはほとんどありませんでした。そんなAさんに変化が訪れたのは、参加したリーダーシップ研修の中でのことです。

グループワークの中で、同じ班のメンバーから次のような問いかけを受けました。

「あなたが修繕をしてくれているから、工場で働く人たちは安心して、家に帰ることができるんですよね。工場で働く人々が『パパ・ママおかえり』と言ってもらえるのは、あなたのおかげと考えられるのでは?」この問いかけに対して、Aさんは「そうだったらいいですね。

そう考えると、自分の仕事も捨てたモノじゃないです」と答えました。

この気づきをきっかけに、Aさんは自分の仕事の目的を「パパママおかえりの声を聞くために。」と再定義しました。

翌日には、「この目的のために自分からチェックシートを作れば、もっと役に立てるかもしれない」と具体的なアクションプランを作成。

研修後に実際に行動に移し、仕事に対する姿勢が大きく変わったと後日報告してくれました。

同じ業務内容でも、その目的や意義を再定義することで、仕事への取り組み方や感じ方は大きく変わるのです。

では、マネジャーや人事担当者として、社員が仕事のやりがいを見つけられるよう、どのようなサポートができるでしょうか。

ここでは4つのポイントをご紹介します。

まず重要なのは、業務の目的や目標を明確にすることです。

特に「誰のためになっているのか」という貢献対象を明確にすると、やりがいを感じやすくなります。

例えば、経理部の社員であれば「正確な経理処理によって会社の信頼を守っている」、カスタマーサポートであれば「お客様の問題解決を通じて、お客様の時間と心の余裕を生み出している」というように、自分の業務が最終的に誰のためになっているのかを具体的に言語化してみましょう。

上司との1on1やチームミーティングの場で、「あなたの仕事は〇〇さんのためになっている」「あなたのおかげで××が実現している」といった言葉をかけることも効果的です。

仕事のやりがいは、一人で黙々と考えるだけでは見つけにくいものです。

周囲の人との対話を通じて、新たな気づきや視点を得ることが大切です。

特に、業務の中での喜びや悲しみなどの感情が伴うエピソードを共有することは、仕事の意味を再発見するきっかけになります。

チームで「最近、仕事で嬉しかったこと」「仕事を通じて成長できたと感じること」などをテーマに対話する時間を設けてみましょう。

また、異なる部署や立場の人との対話も有効です。

自分とは違う視点から、自分の仕事の価値や意義を教えてもらえることがあります。先ほどのAさんの例でも、同じ班のメンバーからの問いかけが大きな気づきにつながりました。

「いつもと同じ」を続けていると、仕事はどうしてもマンネリ化してしまいます。

「いつもやっていることからちょっとだけやり方を変えてみる」など、小さな変化を業務の中で実践してみることが、やりがいを生み出すきっかけになります。

マネジャーとしては、部下が新しいアイデアを出しやすい環境を作ることが大切です。

「こうすれば、もっとよくなるのでは?」という提案を積極的に受け入れ、可能な範囲で試してもらいましょう。

たとえ失敗したとしても、「良い試みだった」と評価することで、挑戦する文化を育むことができます。

Aさんの例でも、「チェックシートを作る」という小さな変化が、仕事へのやりがいにつながりました。

大きな変革ではなく、日々の業務の中でできる小さな工夫こそが、やりがいを生み出す原動力になります。

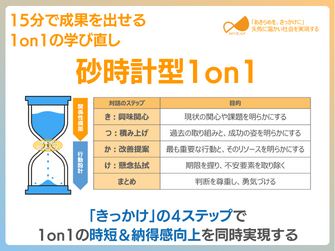

弊社では、メンバーの納得感ある行動を引き出す1on1のスキル、メンバーの意見を引き出す対話の流れを伝えています。

対話力を高めることで、小さな変化が現場で巻き起こるチームづくりを行なっています。

人は成長を実感できると、仕事にやりがいを感じやすくなります。

しかし、日々の業務に追われていると、自分自身の成長に気づきにくいものです。

定期的に「自分ができるようになったこと」「以前はできなかったけど、今はできるようになったこと」を言葉として書き記し、自分で自分の成長を実感することが大切です。

マネジャーとしては、1on1の場などで、「この半年でこんなことができるようになったね」と具体的にフィードバックすることが効果的です。

また、成長だけでなく、「やらなくなったこと」にも目を向けると良いでしょう。

例えば「以前は上司に確認していたが、今は自分で判断できるようになった」「ミスが減って、チェックの手間が省けるようになった」など、効率化や自立の観点からの成長も言語化すると、さらにやりがいを感じられるようになります。

本コラムでは、社員が仕事のやりがいを失う主な理由として、以下の4つを挙げました。

これらの要因によって、社員は「仕事は粛々とこなすもの」と割り切り、やりがいを感じられなくなってしまいます。

しかし、一度失ったやりがいを取り戻すことは十分に可能です。

工場の修繕業務を担当していたAさんの例のように、同じ仕事内容でも、その目的や意義を再定義することで、仕事への取り組み方や感じ方は大きく変わります。

「自分の仕事は誰のためになっているのか」「どのような価値を生み出しているのか」を改めて考えることで、日々の業務に新たな意味を見出すことができるのです。

最後に、社員が仕事のやりがいを持つために、マネジャーや人事担当者ができることをまとめました。

これらの取り組みは、特別な予算や時間をかけなくても、日々の業務の中で実践できるものばかりです。

小さな一歩から始めてみましょう。

仕事のやりがいは、与えられるものではなく、自分自身で見つけ、創り出すものです。

マネジャーや人事担当者のサポートによって、社員一人ひとりが自分なりのやりがいを見つけられる職場づくりを目指していきましょう。

そして何より大切なのは、マネジャー自身が自分の仕事にやりがいを感じていることです。

自らが仕事に対する情熱や意義を語ることで、部下にも良い影響を与えることができるでしょう。

「仕事のやりがい」は誰にでも、いつからでも作り出せるものです。

今日から、あなたの職場でも「やりがい」について語り合ってみてはいかがでしょうか。

山梨県出身。山梨でコミュニティカフェを経営後、人材組織開発コンサルティング会社に入社。 スタートアップから大手企業の若手・中堅向けリーダーシップ開発や組織の対話風土改革に尽力した後、新規事業開発部にて事業開発マネジャー、営業マネジャーを兼任。 自社内の事業構造改革から営業戦略・マーケティング戦略まで広く携わり、その知見を人材・組織開発へ転用することを得意としている。 モットーは、「本来の力が発揮できる対話力と環境づくりを引き出す」

評価制度だけを変えても不満が尽きない 時代に合わせて、評価制度を変えても、「評価が不透明」「評価に納得感がない」と社員からの声が出てしまっている。制度設計よりも、制度運用に課題があります。メンバーが「この会社だから成長で […]

20,000件のデータから見えたキャリア自律を阻む要因 どうしてキャリア研修をしても社員のキャリア自律は進まないのか?データ分析から判明した「自前調達」の罠と、社員の自律的挑戦を引き出す対話デザインの全貌を公開。 キャリ […]

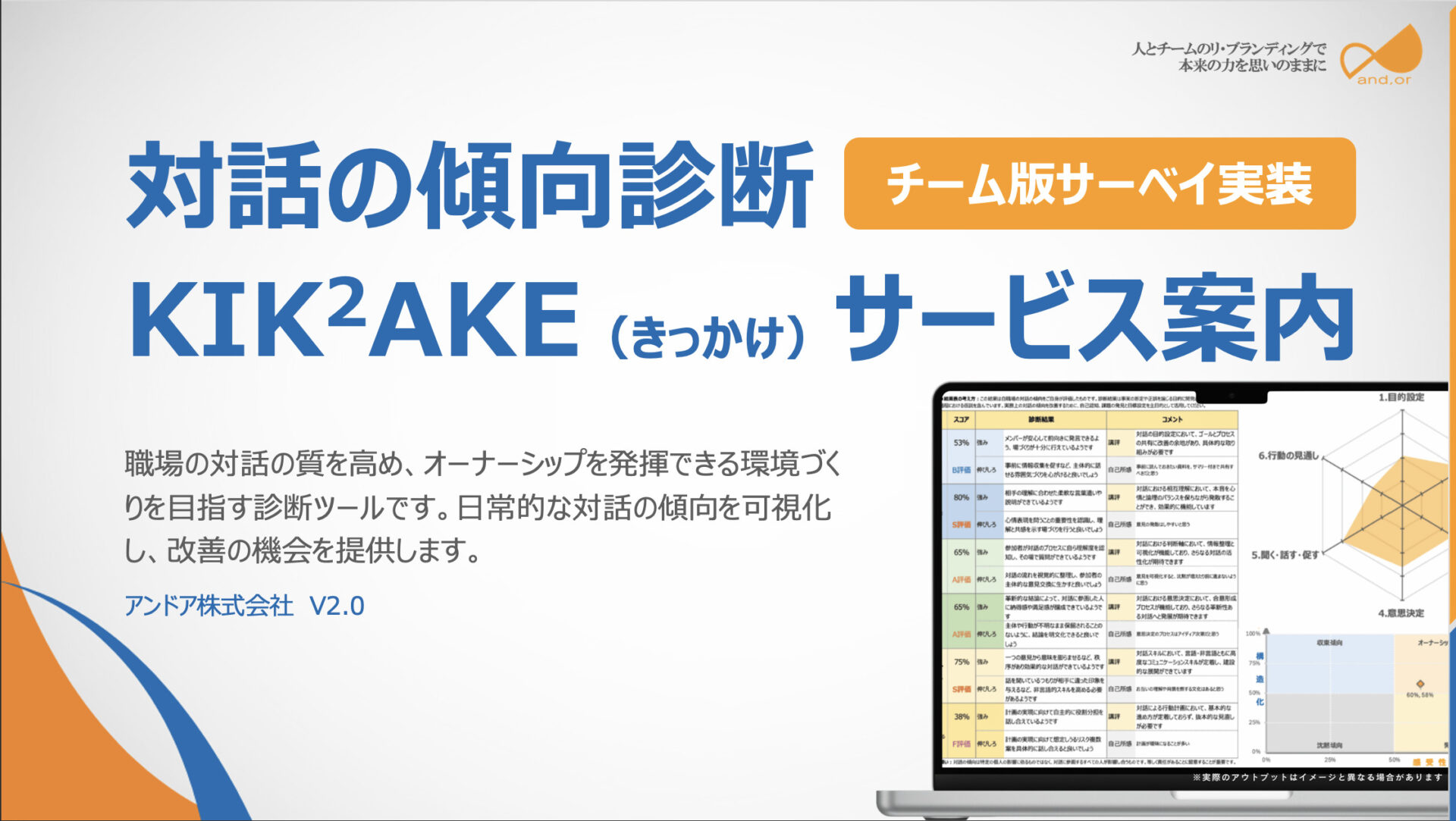

職場の対話の質を高め、オーナーシップを発揮できる環境づくりを目指す診断ツールです。 エンゲージメントの向上やキャリア自律の促進など、人的資本経営を進めていくためには「対話」が欠かせません。 本診断では、日常的な対話の傾向 […]

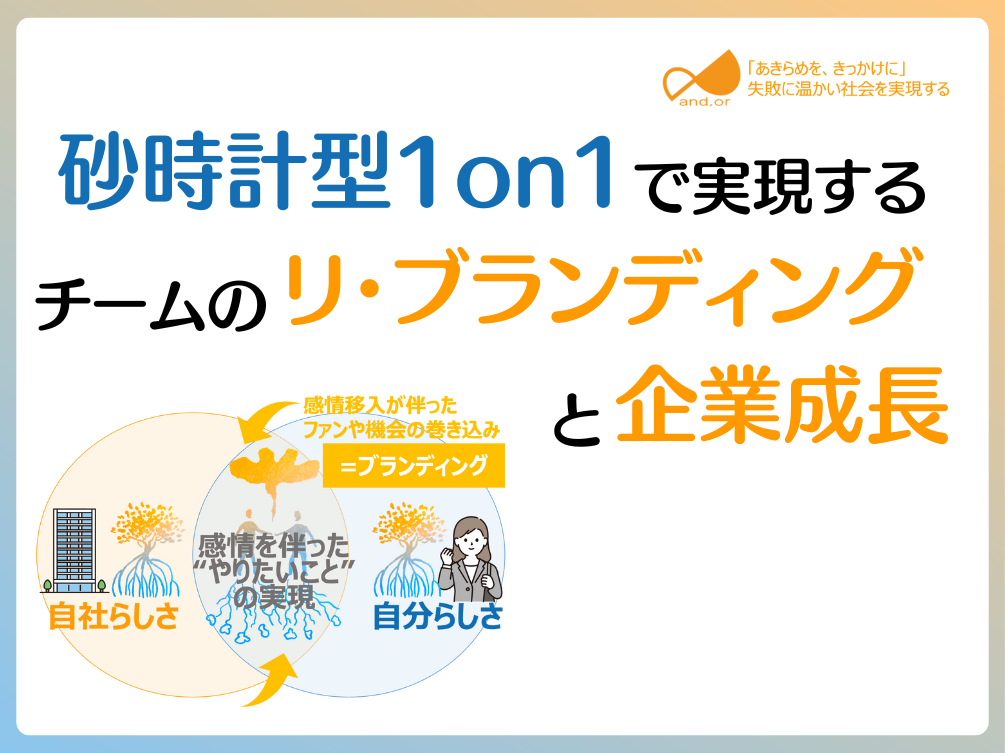

企業の成長を遂げるためには、パーパス・理念を中心に据えた「チームのリ・ブランディング」が重要です。 本資料では、このリ・ブランディングを効果的に進めるための手法として、個々の違いを新しい価値として活かし、チーム全体のパフ […]

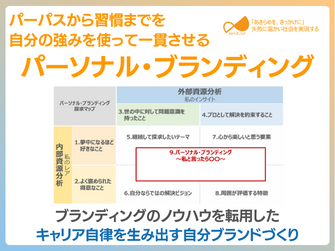

資料内容 「人的資本」や「エンゲージメント」の重要性が高まっている現代。キャリア形成においても、社員一人一人の具体的な方向性が求められています。パーパス浸透施策を通して、社員のパーパスを築く支援をする中で、多くの企業に共 […]

弊社は、貴社の課題に合わせてカスタマイズしたサービスをご用意いたします。

まずは気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします。