企業における「対話」とは何か、その重要性や効果的な促進方法を解説。社内外との対話による企業成長の具体例、対話を阻害する要因、会話との違い、風通しの良い組織文化醸成や顧客理解など、企業の成功に不可欠な対話のすべてを網羅。

企業活動において、「対話」は単なる会話とは異なる重要な意味を持ちます。

ここでは、企業における対話の定義、そして会話との違いについて詳しく解説します。

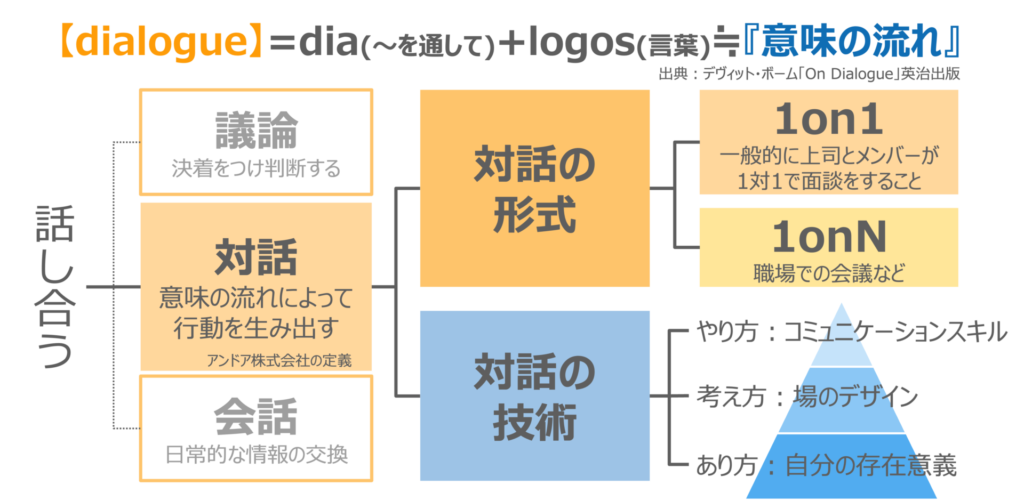

企業における対話をアンドアでは、「意味の流れ」と考えています。

共通の目標達成のため、または相互理解を深めるために行われる双方向のコミュニケーションを指します。

一方的な情報伝達ではなく、参加者全員が積極的に情報や意見、感情を交換し、相互に影響を与え合いながら、新たな価値や解決策を生み出すプロセスと言えます。

そこには、傾聴、共感、尊重といった要素が不可欠です。単なる意見の交換に留まらず、相手の立場や背景を理解しようとする姿勢が重要になります。

対話と会話は、どちらもコミュニケーションの一形態ですが、その目的や性質には明確な違いがあります。以下の表にまとめました。

| 項目 | 会話 | 対話 |

| 目的 | 情報交換、雑談、親睦を深めるなど | 共通理解の形成、問題解決、合意形成、新しい価値の創造など |

| 方向性 | 一方通行になりやすい | 双方向 |

| 傾聴 | 必ずしも必要ではない | 不可欠 |

| 結果 | 必ずしも結論や成果は求められない | 共通理解の深化、新たな視点の獲得、具体的な行動計画など |

会話は、日常的な情報交換や雑談など、比較的軽い内容で行われることが多いのに対し、対話は、より深い理解や合意形成を目指して行われます。

例えば、企業における新製品開発の会議では、様々な部署の担当者が集まり、それぞれの専門知識やアイデアを共有することで、より良い製品を生み出すための対話が行われます。

この際、一方的な意見の押し付けではなく、相手の意見に耳を傾け、互いに理解を深めることが重要になります。

また、顧客との対話を通じてニーズを的確に捉え、製品開発に活かすことも、企業の成長には欠かせません。

このように、対話は企業活動の様々な場面で重要な役割を担っています。

企業活動において、対話は単なるコミュニケーションの手段を超え、成長の原動力となる重要な要素です。

社内外を問わず、効果的な対話は組織全体の活性化、顧客満足度の向上、ひいては持続的な企業価値の向上に寄与します。

ここでは、社内と社外における対話の重要性についてそれぞれ詳しく見ていきましょう。

社内における活発な対話は、組織文化の醸成、社員のモチベーション向上、創造的なアイデア創出など、多岐にわたる効果をもたらします。

風通しの良い組織を作るためには、立場や役割に関わらず、自由に意見交換できる環境が不可欠です。

積極的な対話は、社員同士の相互理解を深め、信頼関係を構築する上で重要な役割を果たします。

上司と部下、同僚同士が気軽に意見を交わし合える環境は、風通しの良い組織文化を醸成し、組織全体の結束力を高めます。

心理的安全性が確保された職場では、社員は臆することなく自分の意見やアイデアを発信でき、建設的な議論を通じてより良い解決策を見出すことができます。

これにより、組織全体の生産性向上にも繋がります。

社員が自分の意見やアイデアを尊重され、組織運営に貢献できていると感じられることは、モチベーション向上に大きく影響します。

対話を通じて、経営層は社員のニーズや課題を把握し、適切なサポートを提供することができます。

また、社員同士の対話も、互いに刺激し合い、高め合う関係性を築く上で重要です。

こうした相互作用は、社員のエンゲージメント向上に繋がり、離職率の低下や優秀な人材の確保にも貢献します。

多様な視点を持つ社員同士が活発に自分の考えを伝え合うことで、新たなアイデアが生まれやすくなります。

ブレインストーミングやワークショップなど、対話を促進する取り組みを通じて、斬新な発想や革新的なアイデアが生まれる可能性が高まります。

イノベーション創出には、自由な発想と活発な対話が不可欠です。

対話を通じて、個々の潜在能力を引き出し、組織全体の創造性を高めることができます。

企業は顧客や市場との対話を通じて、貴重なフィードバックを得ることができます。

これは、製品開発、マーケティング戦略、顧客サービスの改善など、企業活動のあらゆる側面に役立ちます。

顧客との対話は、顧客ニーズや購買行動を深く理解する上で不可欠です。

アンケート調査、インタビュー、ソーシャルメディアの活用など、様々な方法で顧客と接することで、顧客が本当に求めているもの、抱えている課題を明確に把握することができます。

顧客の声に真摯に耳を傾け、製品やサービスに反映することで、顧客満足度を高め、長期的な関係構築に繋げることができます。

市場のトレンドや競合他社の動向を把握するためには、市場との対話が重要です。

業界の専門家、アナリスト、競合他社との情報交換を通じて、市場全体の動向を把握し、自社の戦略に反映させることができます。

市場の変化に迅速に対応することで、競争優位性を維持し、持続的な成長を実現することができます。

| 対話の対象 | 目的 | 手法 |

| 社員 | 組織文化醸成、モチベーション向上、アイデア創出 | 社内SNS、ミーティング、ワークショップ |

| 顧客 | 顧客理解の深化、ニーズ把握、満足度向上 | アンケート、インタビュー、ソーシャルリスニング |

| 市場 | 市場動向把握、競争優位性確保 | 市場調査、業界イベント参加、専門家との交流 |

企業内において、活発な対話が生まれることを阻む要因は様々です。

それらを理解し、適切な対策を講じることで、より効果的なコミュニケーションを実現できるでしょう。

年功序列や権威主義的な組織文化では、部下は上司に対して発言しづらい雰囲気になりがちです。

立場が上の人の意見が絶対視されるような環境では、異なる意見や反対意見を表明することに心理的な抵抗が生じ、自由な発想や建設的な議論が阻害されます。

また、過去の失敗体験や叱責された経験なども、発言への萎縮につながる可能性があります。

心理的安全性が確保されていない状態では、率直な意見交換は難しく、組織全体の成長を妨げる要因となります。

長年同じ体制やルールで運営されている組織は、変化への対応が遅く、新しいアイデアが生まれにくい傾向にあります。

これは、暗黙の了解や前例踏襲主義が蔓延し、自由な発想や意見交換が抑制されるためです。

また、部門間の壁が厚く、情報共有が不十分な場合も、組織全体の視野が狭まり、対話を阻害する要因となります。

縦割り組織では、部門間の連携が不足し、全体最適な視点での議論が難しくなります。

このような組織の硬直化は、企業の競争力低下につながる可能性があります。

業務過多やタイトなスケジュールは、社員同士がじっくりと話し合う時間的な余裕を奪います。

会議や打ち合わせが形式的なものになり、深い議論や意見交換が行われないまま、結論を急ぐ状況に陥りがちです。

また、リモートワークの普及により、雑談や偶発的な会話の機会が減少していることも、対話を阻害する一因となっています。

このような時間的制約は、コミュニケーションの質を低下させ、相互理解を深める機会を損失することにつながります。

組織内で情報が適切に共有されていないと、社員間で認識のズレが生じ、建設的な対話が難しくなります。

例えば、経営層のビジョンや戦略が現場に伝わっていなければ、社員は自身の業務の意義や目的を理解できず、モチベーションの低下につながる可能性があります。

また、部門間で情報が共有されていない場合、連携がうまくいかず、対立や非効率が生じる可能性があります。

適切な情報共有は、共通認識を形成し、円滑なコミュニケーションを促進するために不可欠です。

相手に分かりやすく説明する能力や、相手の意見を丁寧に聞き取る能力が不足していると、誤解や対立が生じやすく、効果的な対話ができません。

特に、非言語コミュニケーション、例えば表情や声のトーン、ボディランゲージなどを適切に理解し、活用するスキルは、円滑なコミュニケーションに重要です。

また、オンラインコミュニケーションにおいては、テキストベースでの情報伝達となるため、より一層の配慮と工夫が必要となります。

コミュニケーションスキルは、研修や実践を通じて向上させることができます。

| 要因 | 詳細 | 対策 |

| 心理的障壁 | 上司への発言の抵抗、過去の失敗体験による萎縮 | 心理的安全性の確保、オープンなコミュニケーション文化の醸成 |

| 組織の硬直化 | 前例踏襲主義、部門間の壁、変化への抵抗 | 組織改革、情報共有の促進、部門横断的なプロジェクト推進 |

| 時間的制約 | 業務過多、タイトなスケジュール、雑談機会の減少 | 業務効率化、時間管理の徹底、コミュニケーションのための時間確保 |

| 情報共有の不足 | 経営層のビジョン未伝達、部門間での情報格差 | 社内報の活用、情報共有ツールの導入、定期的な情報共有ミーティング |

| コミュニケーションスキルの不足 | 説明能力不足、傾聴力不足、非言語コミュニケーションの理解不足 | コミュニケーションスキル研修の実施、フィードバック機会の提供 |

これらの要因を理解し、適切な対策を講じることで、企業内の対話を活性化し、より良い組織づくりに繋げることが可能になります。

企業において効果的な対話を促進するためには、様々な方法があります。

ここでは、プラットフォームの構築、心理的安全性の確保、傾聴力の向上、そして対話スキル向上のための研修といった多角的なアプローチをご紹介します。

効果的な対話を促進するためには、適切なプラットフォームを構築することが不可欠です。

物理的な場だけでなく、デジタルツールも活用することで、時間や場所の制約を超えたコミュニケーションを可能にします。

ミーティングは、チーム内や部署間の情報共有や進捗状況の確認、課題の共有と解決策の検討など、様々な目的に活用できます。

ミーティングを効果的に行うためには、事前の準備と明確なアジェンダ設定が重要です。

参加者全員が発言しやすい雰囲気作りを心掛け、意見やアイデアを自由に出し合える場を設けることで、活発な対話を促し、チームワークの向上に繋げることができます。

また、議事録を作成し共有することで、参加者間での認識のズレを防ぎ、スムーズな意思決定をサポートします。

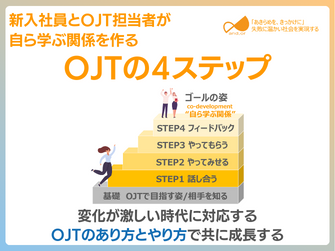

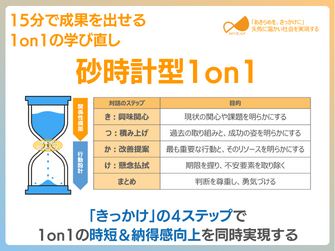

1on1ミーティングのような少人数でのミーティングは、より深い対話や個別の課題解決に役立ちます。

心理的安全性を確保することは、組織内で自由な発言や意見交換を促進するために不可欠です。

社員が安心して発言できる環境を作ることで、隠れた問題の早期発見や革新的なアイデアの創出に繋がります。

上司や同僚からの批判や否定を恐れずに、自分の考えや意見を表明できる雰囲気作りが重要です。

具体的な方法としては、多様な意見を尊重する姿勢を示す、失敗を責めるのではなく学習の機会と捉える、お互いを尊重し信頼関係を築くためのワークショップなどを実施する、などが挙げられます。

心理的安全性を高めることで、社員のモチベーション向上や組織全体の生産性向上にも繋がります。

傾聴力は、効果的な対話において非常に重要なスキルです。

相手の言葉に耳を傾けるだけでなく、表情や仕草、言葉の裏にある感情を読み取ることで、真のニーズや課題を理解することができます。

傾聴力を高めるためには、相手の発言を遮らずに最後まで聞く、相槌を打ちながら共感の姿勢を示す、相手の言葉 paraphrasing(言い換え)して確認する、などのトレーニングが有効です。

積極的な傾聴は、相互理解を深め、信頼関係を構築する上で重要な役割を果たします。

対話スキルは、研修を通じて体系的に学ぶことができます。

研修では、ロールプレイングやグループワークなどを通して、実践的なスキルを習得することができます。

例えば、アサーティブコミュニケーションやノンバーバルコミュニケーション、ファシリテーションスキルなどを学ぶことで、より効果的な対話を実現することができます。

研修内容を組織のニーズに合わせてカスタマイズすることで、より高い効果が期待できます。

効果的な研修の実施は、社員のコミュニケーション能力向上に大きく貢献し、組織全体の活性化に繋がります。

アンドア株式会社では、対話の現状把握から対話のスキル向上まで、社内風土に合わせて対話力の向上をサポートしています。

特に、実践的な対話を体感することによって、参加者から「対話の楽しさがわかった。」「こんな対話ができるチームを作りたい。」と、実体験と紐づいた対話風土づくりによって、行動変容が加速しています。

ここでは、対話によって企業成長を遂げた具体的な事例を、製造メーカーと広告会社の2つの業界から紹介します。

ある製造メーカーでは、不良品率12%という課題を抱えていました。

当初は「誰が悪いのか」という責任追及の対話が中心でしたが、仕組みに焦点を当てながら、他者の感情や内面への興味関心を持った対話に転換することで、不良品率を2%まで改善することができました。

ある広告会社は、契約数の低下という課題に直面していました。

営業のルールの更新ではなく、成功要因を構造化していく対話によって、メンバー同士のノウハウの共有が重要であることに合意した結果、顧客との対話時間が確保されるようになり、結果として契約数が前年比10%増加という成果を上げることができました。

企業の成長には、健全な対話が必要不可欠です。

この記事では、企業における対話の定義や重要性、対話を阻害する要因、そして効果的な対話の促進方法について解説しました。

対話とは、一方的な情報伝達ではなく、双方向のコミュニケーションです。会話と異なり、共通の目標達成や相互理解を深めることを目的としています。

社内における対話では、風通しの良い組織文化の醸成、社員のモチベーション向上、創造的なアイデア創出といった効果が期待できます。

社外における対話では、顧客理解の深化、市場ニーズの把握、企業イメージとブランド力の向上に繋がります。

しかし、上下関係による心理的障壁や組織の硬直化、時間的制約などが対話を阻害する要因となります。

効果的な対話を促進するためには、定期的なミーティングなどを活用したプラットフォームの構築、心理的安全性の確保、傾聴力の向上、対話スキル向上のための研修などが有効です。

現場の声を重視した対話によって品質向上を実現した企業の事例からも、対話の重要性が理解できます。

継続的な対話を通じて、組織全体の活性化と持続的な成長を目指しましょう。

山梨県出身。山梨でコミュニティカフェを経営後、人材組織開発コンサルティング会社に入社。 スタートアップから大手企業の若手・中堅向けリーダーシップ開発や組織の対話風土改革に尽力した後、新規事業開発部にて事業開発マネジャー、営業マネジャーを兼任。 自社内の事業構造改革から営業戦略・マーケティング戦略まで広く携わり、その知見を人材・組織開発へ転用することを得意としている。 モットーは、「本来の力が発揮できる対話力と環境づくりを引き出す」

評価制度だけを変えても不満が尽きない 時代に合わせて、評価制度を変えても、「評価が不透明」「評価に納得感がない」と社員からの声が出てしまっている。制度設計よりも、制度運用に課題があります。メンバーが「この会社だから成長で […]

20,000件のデータから見えたキャリア自律を阻む要因 どうしてキャリア研修をしても社員のキャリア自律は進まないのか?データ分析から判明した「自前調達」の罠と、社員の自律的挑戦を引き出す対話デザインの全貌を公開。 キャリ […]

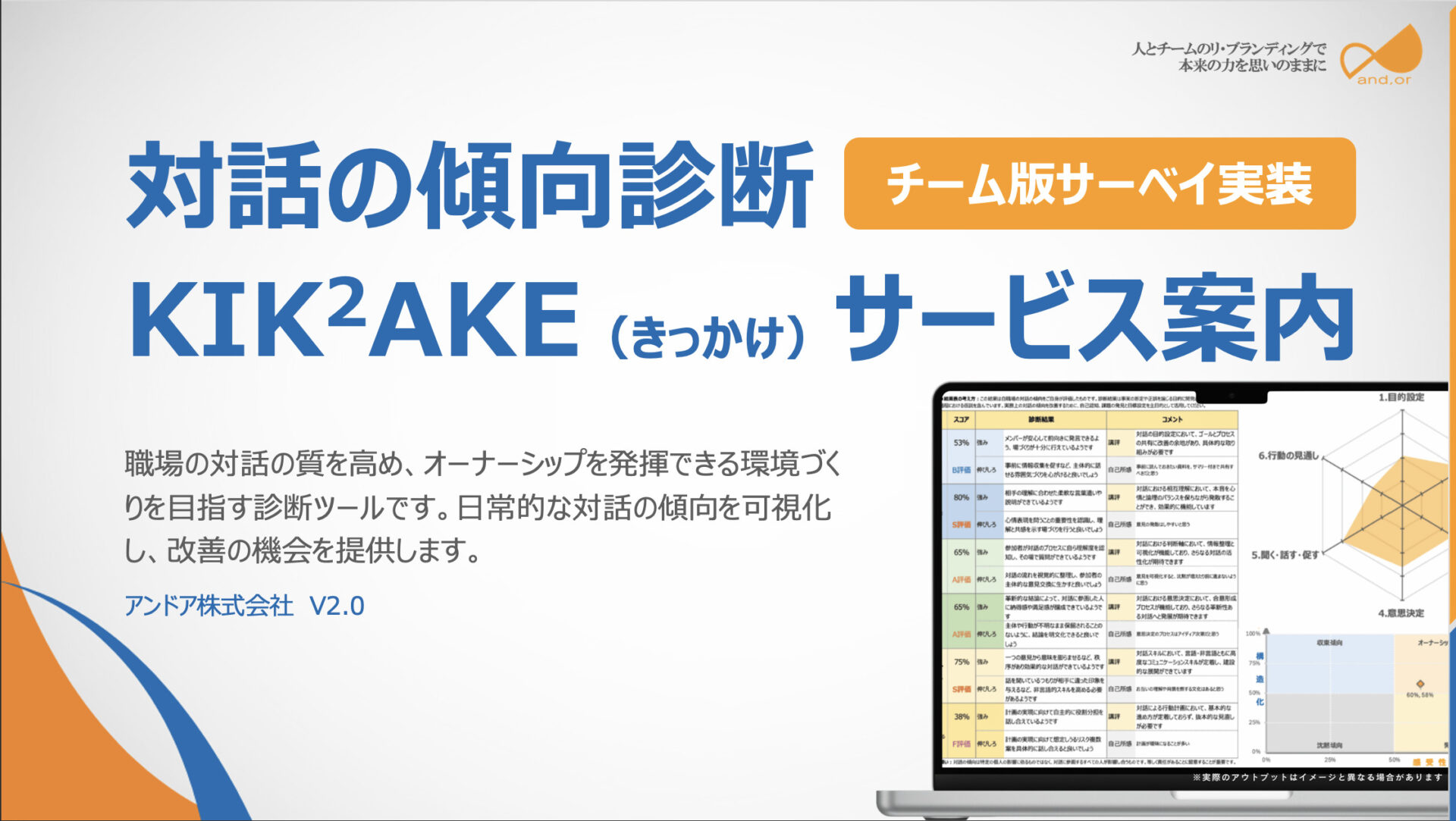

職場の対話の質を高め、オーナーシップを発揮できる環境づくりを目指す診断ツールです。 エンゲージメントの向上やキャリア自律の促進など、人的資本経営を進めていくためには「対話」が欠かせません。 本診断では、日常的な対話の傾向 […]

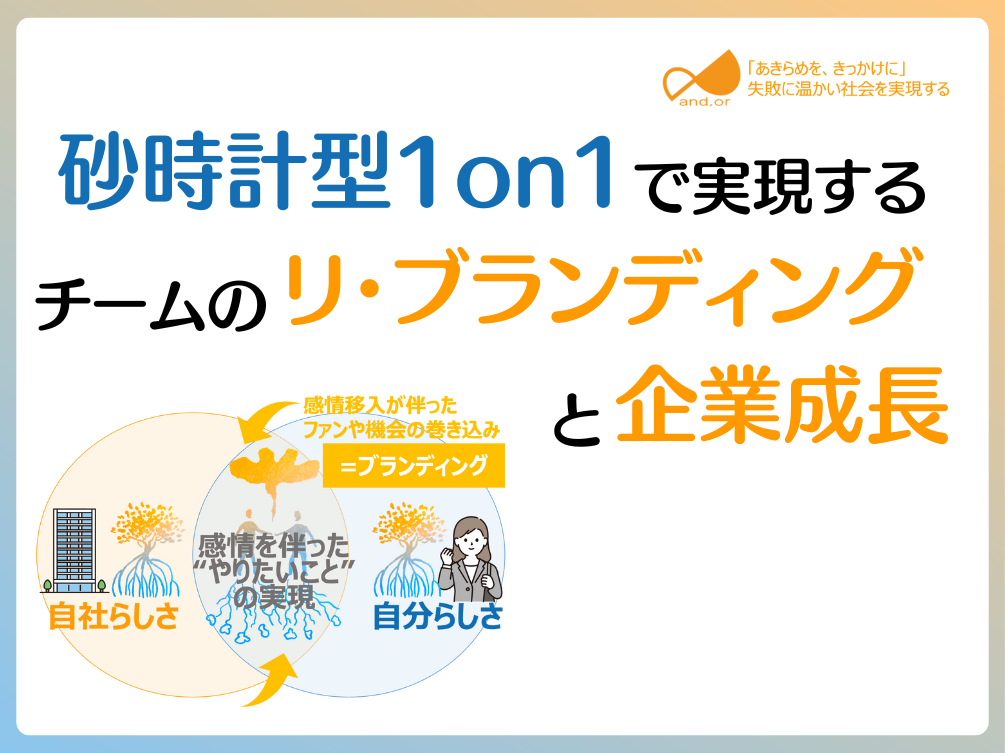

企業の成長を遂げるためには、パーパス・理念を中心に据えた「チームのリ・ブランディング」が重要です。 本資料では、このリ・ブランディングを効果的に進めるための手法として、個々の違いを新しい価値として活かし、チーム全体のパフ […]

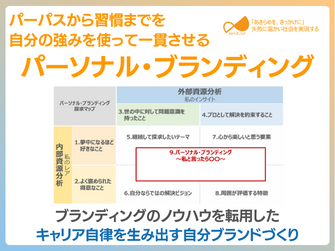

資料内容 「人的資本」や「エンゲージメント」の重要性が高まっている現代。キャリア形成においても、社員一人一人の具体的な方向性が求められています。パーパス浸透施策を通して、社員のパーパスを築く支援をする中で、多くの企業に共 […]

弊社は、貴社の課題に合わせてカスタマイズしたサービスをご用意いたします。

まずは気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします。