「何を言っても響かない」「フィードバックを受けると傷つく」—現代の職場では、成長の核となるはずのフィードバックが機能不全に陥っています。本コラムでは、若手社員の心理的変化と管理職の「言えなさ」の背景に潜む「関係性の構造」問題を解明。個人の能力ではなく「関係性のデザイン」こそが、職場の対話を再生する鍵であることを提案します。

目次

「上司が何も言ってくれない」

「言われた通りにやったのに、評価されなかった」

「伝えたのに、部下には響いていないようだ」

こうした声は、今や多くの職場で日常的に聞かれるものです。

かつては当たり前だった「上司から部下へのフィードバック」が、いま多くの現場で機能しなくなっています。

上司と部下の断絶の背景には、個人のスキルや性格ではなく、もっと深い「関係性の構造」の問題が横たわっています。

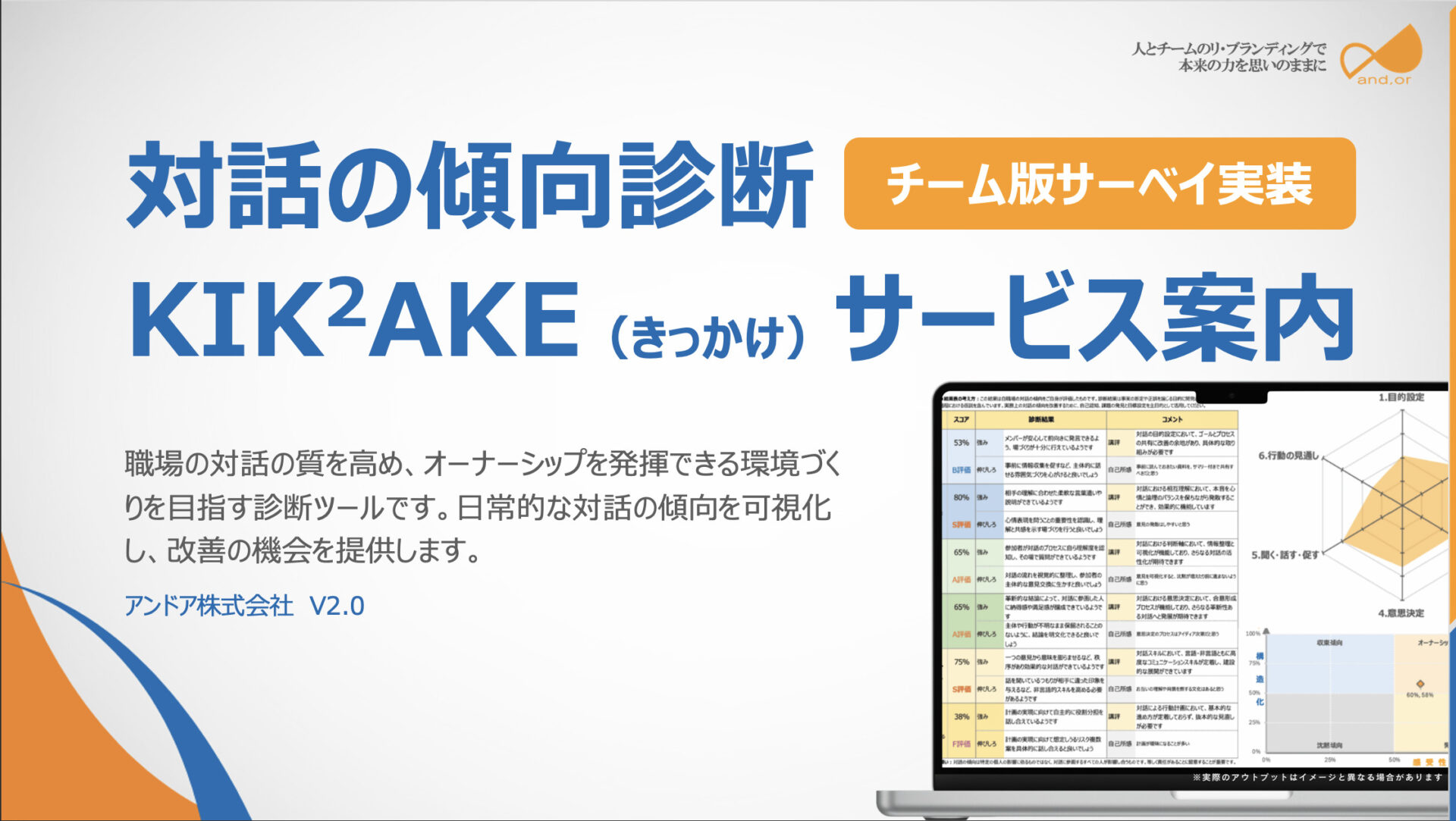

弊社がさまざまな組織で実施してきた「対話の傾向診断KIK²AKE」でも、多くの企業で「自他理解」と「目的設定」のスコアが低下傾向にあります。

これは、お互いを理解し合うための対話や、なぜフィードバックするのかという目的の共有が十分に行われていないことを示しています。

本コラムでは、フィードバックの不全が生まれる背景を、若手・管理職・組織それぞれの視点から掘り下げつつ、私たちが注目すべき”関係性のデザイン”という考え方を提示します。

多くの若手社員は、「フィードバックを歓迎できない心の状態」にあります。それは単なる”打たれ弱さ”ではなく、社会的背景と心理構造によって説明できます。

評価される=人格を否定されるかもしれない――そんな不安を抱える若手は少なくありません。

とくに「失敗しないこと」が重視されてきた教育環境では、自分の欠点を指摘されることに耐性がなく、「正されること」=「価値を失うこと」と受け止めやすい構造が形成されています。

これは心理学でいう「固定マインドセット」の表れでもあります。

能力は努力で伸びるという「成長マインドセット」とは異なり、固定マインドセットの人はフィードバックを「自分という人間への評価」と捉えてしまい、建設的な意見さえも脅威に感じてしまうのです。

SNSの普及により、他人の成果や成功体験が常に可視化されている現代。

若手は日常的に「自分は劣っているのでは」という感覚にさらされています。

この状態でフィードバックを受けると、それが「比較による否定」と重なり、必要以上に強く反応してしまうのです。

ある新人研修で起きた出来事です。講師が「このレポートはもう少し具体例があると良いですね」と伝えただけで、その新入社員は「すみません、私の能力不足です」と泣き出してしまいました。

単なる改善提案が、自己価値の全面的な否定として受け止められてしまったのです。

学校教育やアルバイト経験の中で「フィードバックを自ら引き出す」「自分から問う」という体験が乏しいまま社会に出ると、フィードバックは“評価者から一方的に与えられるもの”になります。

すると、自分にとって不都合な内容は「不意打ち」になり、心の準備もないままダメージとして受け止めてしまうのです。

相手との信頼関係や目的の合意のプロセスが欠如した状態で改善提案だけが行われると、フィードバックの文脈や意図が正しく理解されず、防衛反応を引き起こしやすくなります。

一方で、フィードバックを「与える」側である管理職もまた、言いたくても言えない、伝えても響かないという苦しさを抱えています。

「これは言って大丈夫か?」という迷いは、かつてよりはるかに強くなっています。

特に、過去に伝え方で若手と衝突した経験のある上司は、再び関係が壊れることを恐れて、”沈黙”を選ぶことが多くなります。

ある中堅企業の管理職は次のように語っています。

「昔は『ここをもっと良くしたほうがいい』と直接言えましたが、今は『こうしたらどうかな』『こう思うけど、どう?』といった婉曲な言い方しかできません。それでも受け取り方によってはハラスメントと捉えられるかもしれないと不安です」

この「言えなさ」は、単なる臆病さではなく、組織の中で「適切なフィードバック」の基準が曖昧になっていること、そして信頼関係の構築が十分でないことに起因しています。

プレイヤーとして成果を出すこと、マネジャーとして育成に責任を持つこと。

この二重責務の中で、管理職は「指導する時間がない」「伝えたくても余裕がない」と疲弊していきます。

さらに、評価者でもある立場が「フィードバックをすると評価に結びつく」構造を生み出し、対話へのハードルはますます上がっていきます。

多くの組織では、日常的なフィードバックと、処遇に関わる評価が未分化の状態にあります。

そのため、成長を支援するための建設的なアドバイスが「評価を下げるための批判」と誤解されるリスクが常につきまとうのです。

こうした若手と管理職のすれ違いは、個々人の問題ではなく、組織が「関係性の質」をデザインしてこなかったことに起因しています。

多くの組織では、報告・連絡・指導といったコミュニケーションが「上から下へ」と流れる構造で設計されています。

しかしこの構造では、フィードバックは「伝えるべき正解を押しつける行為」になり、対話や共感が生まれる余地はありません。

弊社の「対話の傾向診断KIK²AKE」によれば、多くの組織で「構造化」(論理的な対話の組み立て)に比べて「感受性」(相手への理解と共感)のスコアが低い傾向にあります。

これは、効率性を重視するあまり、相手の心情や状況への配慮が不足している状態を示しています。

本来、フィードバックは関係性の中で意味づけされてはじめて機能します。

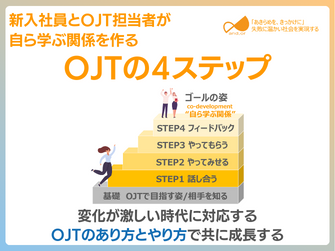

しかし、信頼関係が浅いまま導入される1on1、機能不全に陥ったOJT制度など、多くの企業では「対話を前提とした関係性の場」が十分に設計されていないのが現状です。

有効なフィードバックには、適切な「場」と、時に上司と部下の間を取り持つ「媒介者」が必要です。

しかし、多くの組織ではこうした関係性の構造設計が不十分なまま、個人のスキルや姿勢だけに問題を帰結させてしまっています。

社会構成主義では、人は対話の中で自分の役割や意味を構成するとされています。

つまり、職場の中で「育てる」「育つ」関係性もまた、偶発的ではなく意図的に”つくられる”必要があるということです。

今求められているのは、制度や仕組みを超えて、関係性を育てる”土壌”そのものをつくることなのです。

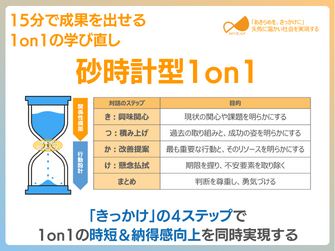

「きっかけ砂時計®︎」モデルが示すように、効果的な対話には「目的の共有」から始まる意図的なプロセスが必要です。

しかし多くの職場では、このプロセス自体が設計されておらず、「当然できて当然伝わるはず」という暗黙の前提が、フィードバックの分断を生み出しています。

このように、若手も管理職も、それぞれに「言いたくても言えない」「受け止めたいけれど怖い」という被害者的な立場に立っており、相互に「なぜわかってくれないのか」という不満が積み重なっています。

- 若手:「何も言ってくれない=見捨てられている」

- 管理職:「何を言っても響かない=育てる気が失せる」

誰もが“加害者にならない”ように黙り、フィードバックという対話の扉が閉じていくのです。

この「被害者意識の交差」は、組織全体の信頼関係を損ない、学習と成長の機会を失わせます。

さらに深刻なのは、この状態が長く続くと、「どうせ変わらない」という諦めが組織文化として定着してしまうことです。

「伝え方を学べばうまくいく」「若手にもっと打たれ強くなってもらえばいい」 ――そういった”個人の問題”としてフィードバックの不全を扱うアプローチは、もはや限界に来ています。

本質は、人ではなく「関係の質と構造」をどう設計するかにあります。

つまり、”変えるべきは人間性ではなく、関係性のデザイン”なのです。

弊社が提唱する「きっかけ砂時計®︎」モデルは、フィードバックを一方的な評価伝達ではなく、共に意味を創造する対話のプロセスとして再構築するためのフレームワークです。

このモデルを活用することで、「興味関心の共有」から始まり、「積み上げ」「改善提案」「懸念払拭」へと進む、双方向的なフィードバックの循環を生み出すことができます。

山梨県出身。山梨でコミュニティカフェを経営後、人材組織開発コンサルティング会社に入社。 スタートアップから大手企業の若手・中堅向けリーダーシップ開発や組織の対話風土改革に尽力した後、新規事業開発部にて事業開発マネジャー、営業マネジャーを兼任。 自社内の事業構造改革から営業戦略・マーケティング戦略まで広く携わり、その知見を人材・組織開発へ転用することを得意としている。 モットーは、「本来の力が発揮できる対話力と環境づくりを引き出す」

評価制度だけを変えても不満が尽きない 時代に合わせて、評価制度を変えても、「評価が不透明」「評価に納得感がない」と社員からの声が出てしまっている。制度設計よりも、制度運用に課題があります。メンバーが「この会社だから成長で […]

20,000件のデータから見えたキャリア自律を阻む要因 どうしてキャリア研修をしても社員のキャリア自律は進まないのか?データ分析から判明した「自前調達」の罠と、社員の自律的挑戦を引き出す対話デザインの全貌を公開。 キャリ […]

職場の対話の質を高め、オーナーシップを発揮できる環境づくりを目指す診断ツールです。 エンゲージメントの向上やキャリア自律の促進など、人的資本経営を進めていくためには「対話」が欠かせません。 本診断では、日常的な対話の傾向 […]

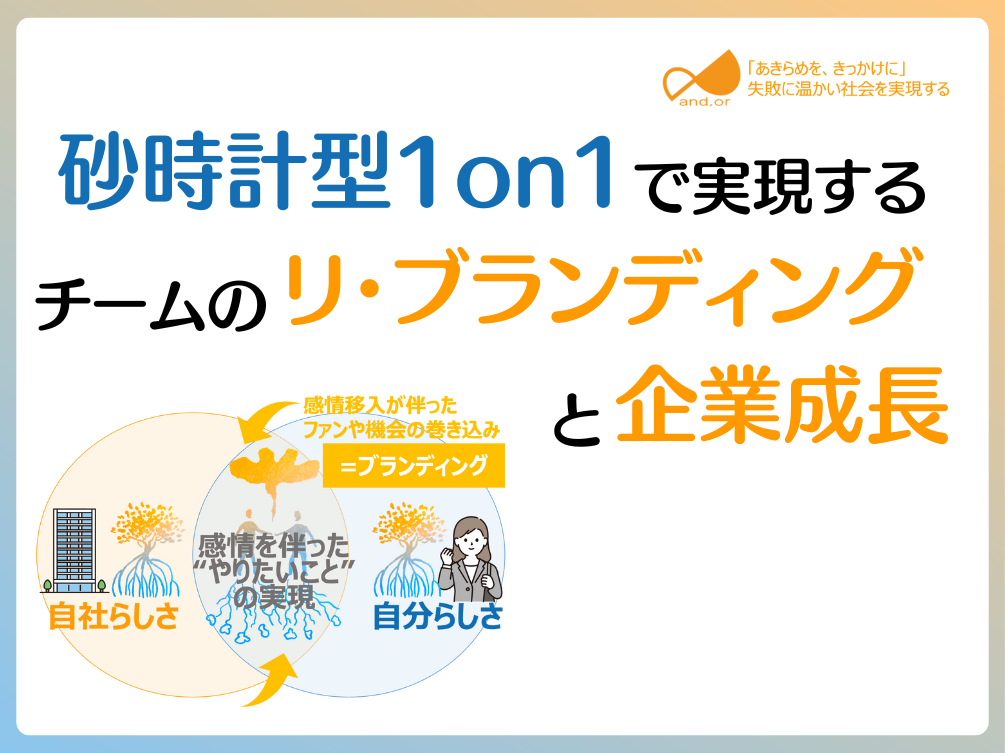

企業の成長を遂げるためには、パーパス・理念を中心に据えた「チームのリ・ブランディング」が重要です。 本資料では、このリ・ブランディングを効果的に進めるための手法として、個々の違いを新しい価値として活かし、チーム全体のパフ […]

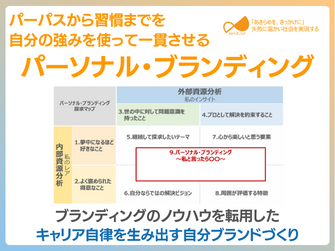

資料内容 「人的資本」や「エンゲージメント」の重要性が高まっている現代。キャリア形成においても、社員一人一人の具体的な方向性が求められています。パーパス浸透施策を通して、社員のパーパスを築く支援をする中で、多くの企業に共 […]

弊社は、貴社の課題に合わせてカスタマイズしたサービスをご用意いたします。

まずは気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします。