近年、働き方の多様化やエンゲージメントへの注目が高まる中で、「キャリア自律」を推奨する動きが加速しています。今回は、キャリア自律を企業が促進していく上でのポイントと具体的な施策のポイントについて解説します。

目次

近年、「個人の多様な働き方」や「エンゲージメントが高い組織づくり」を考え、「キャリア自律」をテーマに据えて、研修やワークショップを開催する企業が増えてきました。

一方で、キャリア自律への捉え方が、組織と個人で違っているために不幸な行き違いが発生してしまうなど、望んでいる成果が出せていない事例もあります。

今回は、キャリア自律について、企業と社員の両側面から捉え直し、キャリア自律を浸透させ、エンゲージメントを高めた組織を作るポイントをご紹介いたします。

まず、キャリア自律とは、「環境変化の中で個人が自らのキャリアを主体的に考え、計画し、行動に移す能力」を指す概念です。この概念は、1990年代半ばにアメリカで提唱されました。

同国の「キャリア・アクション・センター(Career Action Center:CAC)」の定義によれば、「自分のキャリアの方向性を自ら設定し、それに向けて必要なスキルや知識を獲得し、自らの意志でキャリアを築いていく姿勢」と説明されています。

近年、経済のグローバル化や技術の急速な進展、企業構造の変化など、さまざまな要因によって、変化の激しい時代へと突入しました。

また、コロナによって社員一人一人の働き方も多様化してきており、企業の示す働き方やキャリアパスでは、対応が難しい状況になりました。例えば、AI技術の急速な発展により、すでに新しい職種が生まれ、企業によっては大幅な人員削減を始めています。

社員側から見ると、「企業を中心に考えキャリアを築く思考」から、「職種を中心に考えキャリアを築く思考」へと急速に移行し、SNS等での個人の発信からもキャリアが構築できる時代となりました。

上記のような急速な変化が起きている中で、企業としてはどのように社員の自律的なキャリア形成を考えられるのでしょうか?

ヒントになる理論を2つご紹介いたします。

キャリア自律に関連する理論として、「プロテアンキャリア」と「バウンダリレスキャリア」があります。

プロテアンキャリア: Hall(1976)によって提唱された概念。個人の価値観や自己実現を重視し、個人が主体となってキャリアをデザインする考え方を指します。この概念においては、”如何に自身の価値観や意志に基づいてキャリアを形成しているか”が重要となります。

バウンダリレスキャリア: 一つの組織や業種に固定されず、境界を越えて多様な経験や能力を獲得していくキャリアを指します。個人の学びや多様な経験を重視し、自らのキャリアを形成・調整する考え方です。業界や業種を超えた、流動的なキャリア形成が特徴です。

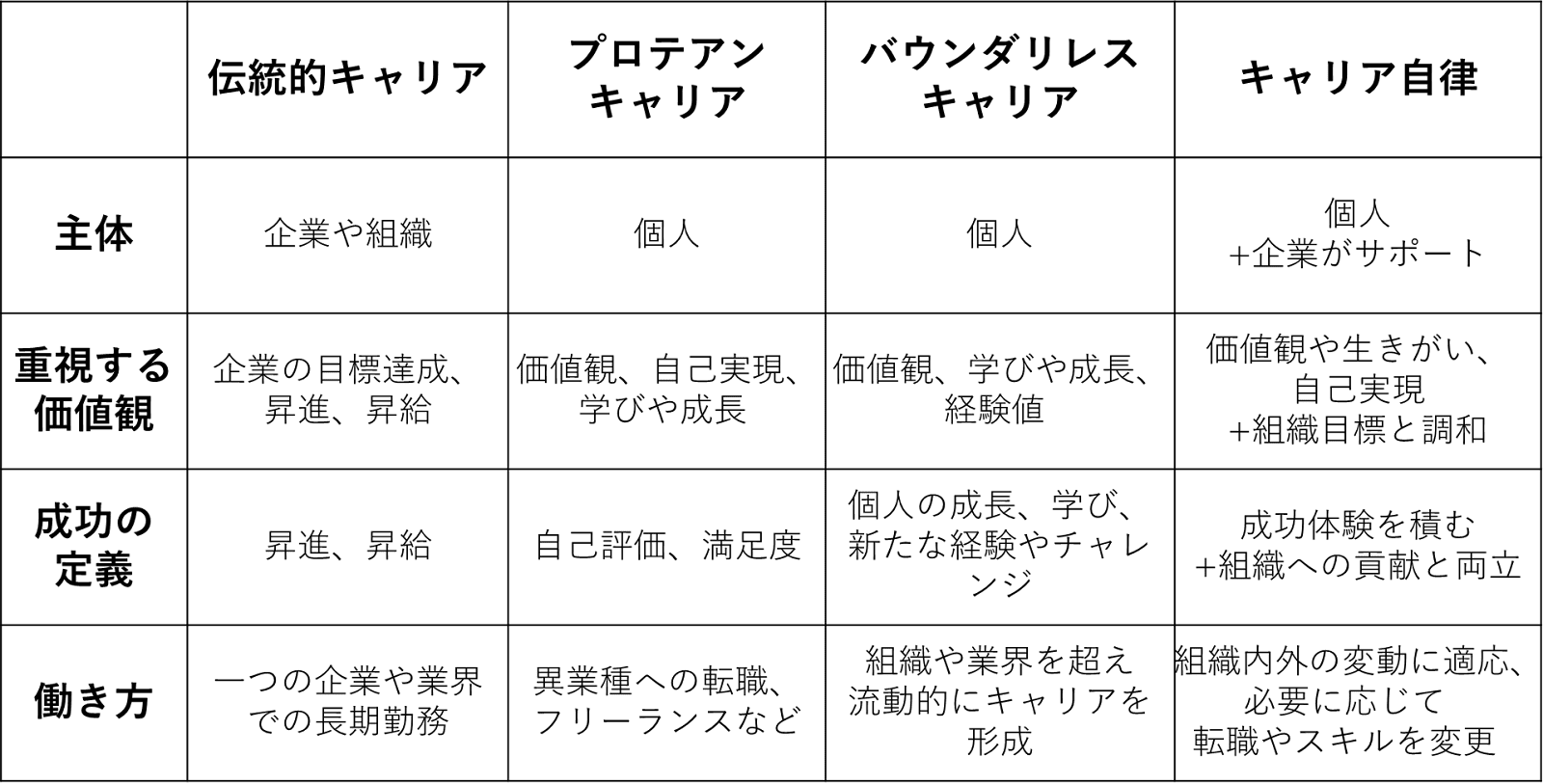

キャリア自律及びキャリア自律と関連が深い諸理論と、従来の伝統的キャリア論の違いは、以下の通りです。

上記では、キャリア概念の基本的な特徴や違いを示しているものの、実際は相互に関連している部分も多く、完全に切り分けられるものではsありません。

しかし、時代の流れによってキャリアを形成する主体が個人となり、自己の実現と組織目標のバランスを取りながら、キャリアを構築する考えが主流となりつつあります。また、重視する価値観の変化からも、「キャリアに対する捉え方」自体が、柔軟かつ多様化してきています。

この変化に対応し、新しい軸でキャリアを考える企業と社員のメリットはなんでしょうか?

社員一人ひとりの自律的なキャリア形成に向けて、企業と社員のメリットを両者の側面から見てみましょう。、

キャリア自律を促進する環境下で働く社員は、自らの目標や価値観に基づいて業務を遂行するため、高いモチベーションを持ち、かつ効率的に業務に取り組むことができます。また、キャリア自律を推進することで生まれる企業への信頼感が、社員のエンゲージメントを高めていきます。。

キャリア自律が促進される組織は、多様なバックグラウンドや視点を持つ社員からの意見やアイデアが尊重される場となります。心理的な安全性が高く、かつ多様な声が挙がる組織からは、新たな価値やソリューションが生まれやすくなります。

社員が自らのキャリアを自律的に形成する中で、組織やチームの課題も「自分事」として捉えるようになります。「組織や事業の課題を解決していくこと」と「本人のキャリア形成」のつながりを見出すことで、視座・視野が広がり、主体的な課題解決が生まれます。

自律的なキャリア形成を行うことで、一つのキャリアパスに縛られることなく、多様な経験や役割への挑戦が可能となります。自分で進んでキャリア形成をしていくことは、常に新しい課題解決をする力を高めます。

社員自らがキャリアをデザインし、その実現のために行動することは、継続的な自己成長に繋がります。自己成長を自分でコントロールする意識を高めることができ、主体的な思考と目的思考を持った業務遂行を行うことができるようになります。

キャリアの充実感が高い社員は、組織への献身的な態度や情緒的コミットメント(心理的意味合いでの組織への愛着)が高まるとされています。これは、自分のキャリアが組織の中で評価され、サポートされることが、組織に対する愛着や帰属意識に繋がるためです。

参考URL:https://note.com/takaos/n/ne192f627bcea

結論として、キャリア自律を支える企業文化や制度を構築することは、企業・社員にとって、自律的な課題解決を促進して、高いモチベーションとパフォーマンスを生み出すことに繋がります。

参考:HR総研「人的資本価値の最大化に向けたキャリア自律の課題」に関するアンケート https://www.hrpro.co.jp/research_detail.php?r_no=363

キャリア自律に向けた取り組みは、企業の持続的な成長と社員の満足度の向上のために必要不可欠です。

キャリア自律は多くのメリットをもたらす一方で、企業と社員間のすれ違いを生むこともあります。すれ違いをなくすためにも、企業視点と社員視点での課題を理解することが必要です。

自律的なキャリア形成が進むことにより、組織全体の文化や価値観との乖離が生まれるのではという不安をよく聞きます。この不安を表に出すと、「自組織への自信のなさ」を伝えるメッセージになってしまいかねませんので、注意が必要です。

社員のキャリア自律を支援するためのリソースやプログラムが不足している場合、社員が迷走するリスクが高まる傾向があります。キャリア自律を推進する際は、組織全体の意識を変えていくことも考慮する必要があります。。

社員のキャリアビジョンや志向を理解しないまま、指導や評価を行うことで、不満や摩擦が生じる可能性があります。特に、管理職層の理解は必須になります。後述の「キャリア自律の具体的な施策」にて、対話の重要性をご紹介しています。。

多くの企業研修で行われる「キャリアビジョンの設定」ですが、結局のところ実際にアクションに繋がらない、という状態が生じております。

これは社員が、キャリアビジョンの設定を”一過性のもの”と捉えているためであり、また「研修のために取り組むもの」として十分に自分事化出来ていないことが考えられます。

キャリア形成のための研修や学習コンテンツへのアクセスが容易になった一方で、それらが有効に活用されることのない傾向が見られます。実際に、「会社がeラーニングを準備してくれているものの、ほとんど活用したことがない」という声も多く聞かれます。

これは、自律的な学習が「任意の学習」と見なされていることが要因です。通常業務+αを捻出することが難しい大半の社員は、自身に必要な内容のみオンライン学習を利用する、という形で効率性を重視し、キャリアについては後回しにする状態が生まれてしまいます。

キャリア研修後の感想として「同期と久しぶりに話せて良かった」「同期の近況を知れて刺激を受けた」という声が多く挙がります。

それらがポジティブな影響をもたらすことも多いものの、「どんな目的で同期との対話機会を活用して欲しいのか」が不明確であると、自身のキャリアの方向性や成果を他者と比較してしまい、自信を失ったり自己肯定感が下がったりしてしまうケースもあります。

キャリア自律のメリットと注意点を踏まえて、どのように具体的な施策を行うのが良いのでしょうか。キャリア自律を促すための具体的な施策をご紹介します。

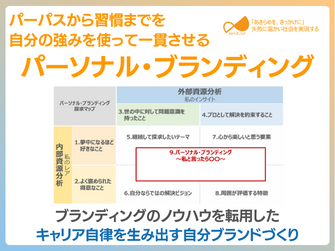

キャリア形成の一歩として、自分のリソースや能力を可視化することは極めて効果的です。自身の持つ強みや課題を知り、それを明確化することは

、会社からの目標に対する納得感が増し、積極的な取り組みが可能となります。

また、周囲との対話によって成長実感を高めることにも繋がります。

抽象的なキャリアビジョンを持つだけでは、自分自身の評価が不明確となり、他者の影響も受けやすくなります。しかし、能力を可視化することで、自分のキャリアを自分でコントロールする感覚を得ることができ、他者とのフィードバックを活用して成長する機会も増えていきます。

「仕事の意味」を再定義することは、社員のモチベーションの維持やキャリアの方向性を見つける上で有効です。キャリアが多様化する今だからこそ、自分自身の価値観や生きがいを見つめ直し、それらを基に仕事の意義を再考する自己省察は、キャリア自律の土台となります。

下記の記事では、中学生が職場体験を通して作成した”仕事のキャッチコピー”を例として、大切にしている価値観や仕事に対する想いを表現し、自分軸を見つめ直すことの重要性が紹介されています。

参考:https://reskill.nikkei.com/article/DGXMZO34917280T00C18A9000000/

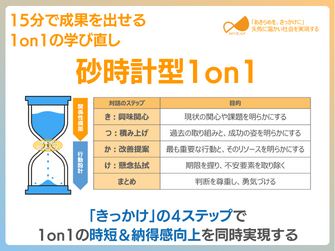

自身の強みを活かすためには、チームや組織との連携が不可欠です。自分の強みや考えを共有し、またメンバーの強みや知識も互いに貸し借りすることで、相互の理解が深まります。チームや組織の連携が強化されることで、高いパフォーマンスを発揮することが可能となります。

具体的な対話手法については、代表堀井が詳しく書いておりますので、こちらもご覧ください。

https://note.com/horiihisashi/n/nafb26f7c8c62

自らの能力やリソースの可視化、仕事の意味の再定義、そして対話を通じた周囲との連携といった施策は、社員のキャリア自律を促すきっかけとなります。

これらの施策は、個人が自らのキャリアを築き上げる上での基盤となることから、企業からの積極的な関わりやサポートも重要となります。

変化の激しい時代の到来により、企業や社員には一人ひとりにキャリア自律が求められるようになりました。社員が自らのキャリアを主体的に築くこと、企業はそれをサポートする役割を果たすことで、キャリア自律が促されます。

変動的な環境で成果を生み出すためには、社員が柔軟かつ自発的にキャリア開発を進めることが必須となります。その結果、企業と社員が深く関わり合い、双方にとっての成長機会が生まれるため、より高い成果へと結びつきます。

しかし課題として、企業の提供するキャリア形成の機会と、社員の期待や価値観がすれ違う場面も見られます。

このすれ違いを克服するためのポイントは、企業と社員との対話の増加、明確な目標設定、そしてキャリア開発の機会の提供です。特に、社員の持つ「資質」を掘り起こす対話や、他部署や外部とのネットワーク構築は必要不可欠となります。

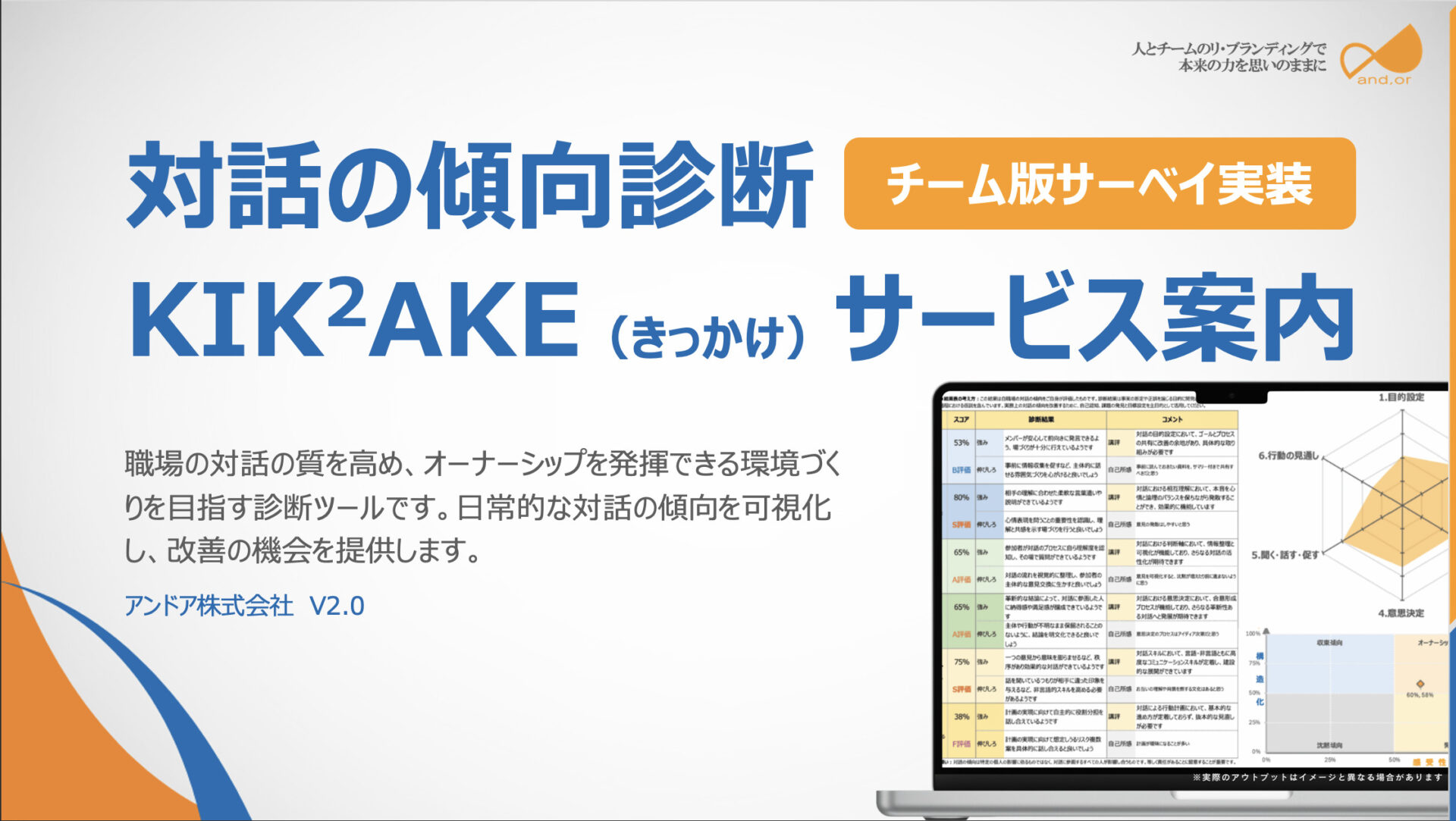

My.INC診断では、自身の「行動習慣」や「口癖」に気づき、それらを変えることで、持続的な成長を促します。また、社員の「資質発掘」を支援し、自らのキャリアをセルフブランディングとして位置付ける手助けも行っております。

そして社員が仕事を通して”自ら提供したい価値”を明確にし、それを周囲と共有することは、自己成長だけでなく組織全体の成長にも寄与します。これは、他者との対話を通じて明確化するため、積極的なコミュニケーション機会を設定することをオススメします。

スターバックス、学習塾、リクルートを経歴し、大手・ベンチャーのカルチャーを経験。 人材組織開発コンサルティング企業で、自動車メーカー、食品会社、スタートアップ事業で企画、開発、講師を経験。 独自の理論「腹割り対話でつくる組織変革」を提唱。 モットーは「あした、また、がんばろう」と思えるチームを増やすこと。

職場の対話の質を高め、オーナーシップを発揮できる環境づくりを目指す診断ツールです。 エンゲージメントの向上やキャリア自律の促進など、人的資本経営を進めていくためには「対話」が欠かせません。 本診断では、日常的な対話の傾向 […]

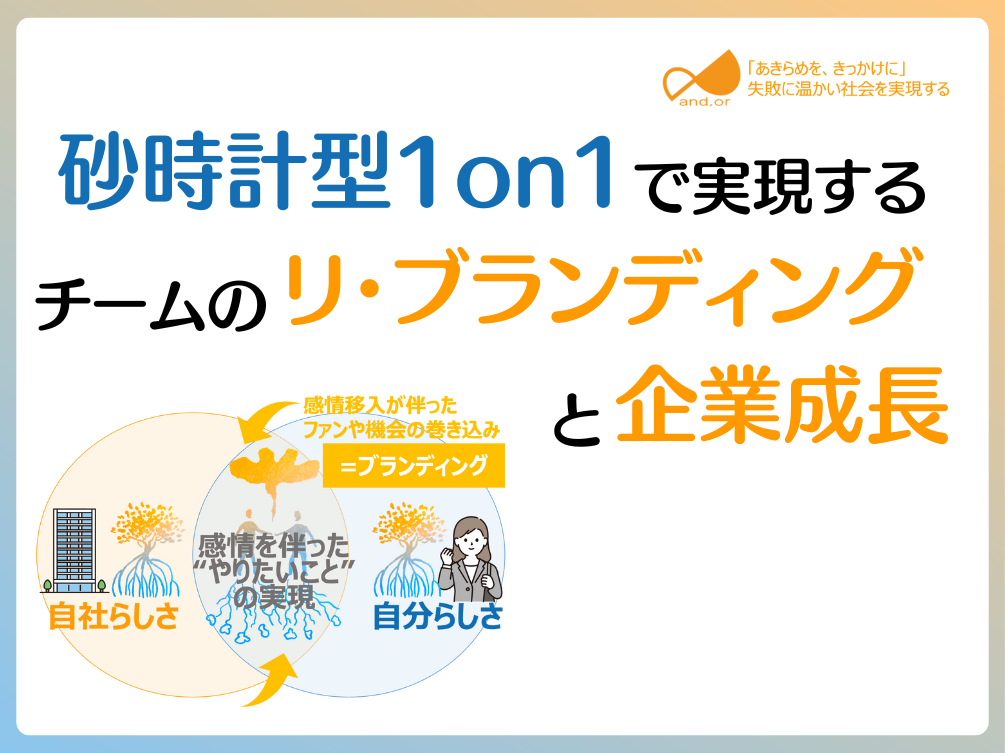

企業の成長を遂げるためには、パーパス・理念を中心に据えた「チームのリ・ブランディング」が重要です。 本資料では、このリ・ブランディングを効果的に進めるための手法として、個々の違いを新しい価値として活かし、チーム全体のパフ […]

資料内容 「人的資本」や「エンゲージメント」の重要性が高まっている現代。キャリア形成においても、社員一人一人の具体的な方向性が求められています。パーパス浸透施策を通して、社員のパーパスを築く支援をする中で、多くの企業に共 […]

弊社は、貴社の課題に合わせてカスタマイズしたサービスをご用意いたします。

まずは気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします。